特撮と『なぜ時代劇は滅びるのか』

9/19のエントリのコメント欄で勧められた本、結局読んでしまった。多くの特撮ファンが「対岸の火事ではない」という反応を示しているのもうなずける。特に『水戸黄門』に関する記述は衝撃的だ。

『水戸黄門』がまだ人気があった時にも、やはり批判はあった。あんなマンネリのワンパターンのどこが面白いのかと。それに対する反論は、「大いなるマンネリ」というものだった。マンネリの作品を作る事こそが実は本当に難しく、本当に素晴らしいことなのである、と。しかしそれは真実なのは半分だけで、残りの半分は嘘だった。大いなるマンネリという開き直りが、実は時代劇衰亡への道を着々と用意していたのである(これは私の解釈がかなり入った要約なので、詳しく知りたい人はこの本読んで下さい)。

そして特撮ヒーロー(特に戦隊)もまた、マンネリがあたかもプラスの価値を持つかのように語られることの多いジャンルである。「様式美」とか言い換えて。

これは確かに他人事ではない。

ところで、この本は業界の内部の人たちにはどのように読まれているのだろうか、と思って探したら、こんなのが出てきた(抜粋)。

切通理作 10月25日過去形かよ!

『水戸黄門』が途中から老人向けに特化した為に時代劇ジャンルの衰退を招いた事を春日太一さんは『なぜ時代劇は滅びるのか』で指摘していますが、SF特撮映画も子どもが喜ぶからといってそこに傾斜した時代がありました。

確かに特撮ライターなんてものは、「この作品をほめる文章を書きなさい」と編集者に言われたら、その通りの文章を書くだけの職業だから、大して期待もしていなかったが、それにしてもひどい。時代劇ではそれなりに志の高い人がこうやって本を出しているのに対して、特撮の方はなんという違いだろう。

『利家とまつ』以降の、大河ドラマが女に媚びだしてからおかしくなっていったという論に対しては、疑問がなくはない。それでも一応論拠を示した上での議論である。この本を読んでいる最中に、竹熊健太郎という人が、あまりにもレベルの低い議論をやってツイッターを炎上させているという情報が入ってきた。特撮の方はなんかもう色々終わっているな。

竹熊健太郎「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」

スーパーヒーロー大戦は作り過ぎか?

1956/1/15 赤穂浪士 天の巻・地の巻(松田定次)

1957/1/3 任侠清水港(松田定次)

1957/8/11 水戸黄門(佐々木康)

1958/1/3 任侠東海道(松田定次)

1958/8/12 旗本退屈男(松田定次)

1959/1/15 忠臣蔵 桜花の巻・菊花の巻(松田定次)

1959/8/9 血斗水滸伝 怒涛の対決(佐々木康)

1960/1/3 任侠中仙道(松田定次)

1960/8/7 水戸黄門(松田定次)

1961/3/28 赤穂浪士(松田定次)

1962/1/31 天下の御意見番(松田定次)

1963/1/3 勢揃い東海道(松田定次)

出演者の一人が自分のサイトでフライング発表をしたせいで、来春もまた歴代スーパーヒーロー大集合映画が作られることが明らかになった。もう毎年やる方針のようだ。

そして批判の声も多い。オールスターというのは、たまにやるからこそワクワクするのである。安直に客を呼べるからといって毎年やっていたら、興奮も感動も下がる一方じゃないか、と。

しかし本当に作り過ぎなのだろうか。

かつて東映時代劇は、やたらオールスター映画を作っていた。片岡千恵蔵と市川右太衛門という、二人の重役スターが一緒に出てる映画だけ挙げてみてもこの通り。他にも、『風流使者 天下無双の剣』とか『天下の伊賀越 暁の血戦』とか(いずれも1959年、松田定次監督)、豪華キャストの映画が大量に制作されていた。片岡・市川の他に大友柳太朗、月形龍之介、東千代之介、大川橋蔵、中村錦之助、美空ひばり……。普段は主役しか演らないようなスターたちが、次から次へと目まぐるしくスクリーンに登場、観客はその度に「待ってました!」と心のなかで叫ぶ、まあ、それだけの映画だったのだが、客の入りはよかったらしい。そしてそんな映画を大量に作っているうちに、やがて衰亡に向かっていったわけである。

1956年は東映創設五周年であり、『赤穂浪士 天の巻・地の巻』はいかにも「満を持して」という感じだったのだろう。それが好評を博したために、あっという間に年に二回のペースが定着。現在のスーパーヒーロー大戦の映画は年に一回であることを考えると、まだ少ないとか思っていそうだ。ちなみに松田定次というのは当時の東映時代劇のエース監督で、その下で助監督を務めていたのが八手三郎こと平山亨氏である。

時代劇のスター俳優というのはプライドがやたらと高い。そんな人たちをきちんと捌いて一本の映画を作るというのも、並大抵の苦労ではなかったようだ。全員にきちんと等分の見せ場を設けなければならない。誰かが誰かの引き立て役になったりするようなシーンなどもってのほか。そんなことばかりに神経を使って撮影をしていれば、ストーリーのほうが疎かになりそうなもんだが、それは別に構わなかったらしい。

現在のスーパーヒーロー大戦を見ていると、確かに東映時代劇のオールスターの伝統を忠実に引き継いでいるようにみえる。悪い部分だけ。

沖縄と『電子戦隊デンジマン』

上原正三氏のインタビューが、たまに新聞や雑誌に載ったりすることがあるが、何故どいつもこいつも「怪獣使いと少年」の話しか聞かないのだろう。上原氏と言えば沖縄、そして沖縄といえば『電子戦隊デンジマン』だろう。

地球=沖縄

デンジ星=日本本土

ベーダー=東側(冷戦時)

沖縄の基地問題について上原氏に話を聞きに行くのであれば、なんで『デンジマン』の話をふらないのか。「東映時代の上原」は「円谷時代の上原」に比べて露骨に軽く見られているような気がする。そして上原氏自身がそんなインタビュアーに話を合わせたりしているのがまた苛立たしい。

まあ別の見方もできる。

地球=日本

デンジ星=アメリカ

ベーダー=東側(冷戦時)

こういう、二大勢力に挟まれた小国という設定自体は、冷戦時代にはしょっちゅう使われていて、珍しいものでもなんでもない。『風の谷のナウシカ』なんて典型だが。

『デンジマン』においてデンジ星の位置づけは二転三転する。第7話で初めて語られたデンジ星は理想の国であり、そのデンジ星人によって認められたがゆえに赤城たち五人の地球人は正義の戦士としての資格を得た。劇場版(第24話と同時)以降は話が少し違ってきて、五人はデンジ星人との血のつながりがあり、地球とデンジ星の文明の類縁関係が強調される。そして最終話(第51話)ではさらにそれを引っ繰り返す。自分たちはあくまでも地球人として、地球を守るために戦っているのだ。その五人の決意が、アイシーとの対立を見、決裂寸前にまで行く。そこにおいてはもはやデンジ星との類縁など何の意味もない。

この三段階を、沖縄と日本本土、あるいは日本とアメリカとの関係に当てはめてみると、いろいろ興味深い。日米関係について聞かれれば、アメリカの言いなりになるか、さもなくばアメリカとの同盟を破棄するか、どっちかしかないなどという一ビット脳の人は、『デンジマン』を見ろと割と本気で思う。ただ全部で52話もあるので手軽に勧めるわけにもいかない。子供の頃に良質な子供番組に接するということは、実はとても大切なことなんだなあと、今になって思う。

東映特撮ヒーローは本当に時代劇に源があるのか

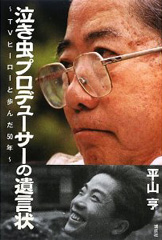

しつこく『泣き虫プロデューサーの遺言状』の話。平山亨氏という人は本当に、死ぬまで子供の心を持った人だったのだなあと、つくづく思った。悪い意味で。

自分のことを本当に尊敬し慕ってくれるファンと、「平山亨」というネームバリューを利用しようと近づいてくる人とを、見分ける目を死ぬまで持つことがなかったようだ。晩年「監修・平山亨」というクレジットのある映像作品が何作か作られたが、これは内容についてはノータッチで、名前貸してくれと言われて貸しただけらしい。そういうことをやっては駄目だろ。そんなことするから、業界ゴロが近寄ってくるんだ。唐沢俊一とか。

そういう連中にとっては、平山亨のネームバリューが高ければ高いほどよい。だから仮面ライダーやスーパー戦隊について、あれも平山さんが考えたことだ、これも平山さんのアイディアだ、などと吹聴し、平山氏が積極的に否定して回らない限り、それが定着する。そういう連中に囲まれていると、平山氏本人もまた仮面ライダーやゴレンジャーについて、なんでもかんでも自分で考えたみたいに思い込み、うっかりインタビューでそんなふうにしゃべったりするのだろう。本人に悪気はないんだろうとは思うが。

私は別にプロデューサーの手柄話なんかに興味はない。純粋に、『ゴレンジャー』がどのような経緯で企画され、制作に移されたかについて知りたいだけである。そういう人間にとっては大迷惑な話である。

特撮ヒーロー番組において東映が一人勝ちを収めることができたのは、時代劇の下地があったからだ、ということがよく言われる。それを否定するわけではない。だが、それも単に一要素に過ぎないものを、平山氏の取り巻きが過度に強調している可能性もある。『ゴレンジャー』の頃になると、時代劇というよりは刑事ドラマの手法の影響のほうが大きいような気がする。ちなみに平山氏は東映京都撮影所出身、吉川氏は一般ドラマ出身。

批判がましいことばかり書いてるが、私だって数多くのヒット作を手がけた平山氏の業績に対しては、尊敬の念を抱いている。その偉大なテレビプロデューサーが、あれも俺が作った、これも俺が作ったなどと、無様な姿を晒して晩年を過ごしていたかと思うと胸が痛む。そして平山氏が亡くなった今、業界ゴロどもが次のターゲットとして狙いを絞っているのが息子さんというわけか。

もう勝手にしろ――『シャイダーNEXT』感想

私の場合は彼を信じてくれたから、がんばれたんだけどないきなりこれかよ。

「彼が信じてくれたから」なのか「彼を信じていたから」なのか。その両方が入り混じった気持ちを表現するセリフ……なわけないわな。単に仕事が雑なだけだ。

これは60分間の映像の中で、アニーが大を、大がアニーをパートナーとしてどのように思っていたかを示唆する唯一のセリフである。それが日本語としておかしいんじゃ話にもならん。

森永奈緒美さんはこれを機会に本格的に女優業に復帰する気など全くないらしい。こんなものに出たところで自分にとっては何のプラスにもならないわけだし、頼まれたから仕方なく出てやったという感覚だったのだろう。初代シャイダーの円谷浩氏は絶対に出演できない事情だし、また予算も時間も碌にかけられないVシネマである。あなたが出なければセールスが悲惨なことになるのですと言われれば、そりゃ断れんわ。ファンにとっても、二度と顔を見せることはないと思われていた人が顔を見せてくれたのである。文句を言ったらバチが当たる。

しかしそれにしてもなあ。

森永奈緒美と言えば、特撮界におていは伝説的女優の一人である。私は当時から文句言いだったからファンにならなかったけど、みんながこぞってアニー、アニーと夢中になっていた気持ちもよく分かった。その人に、こんなしょうもない仕事をさせるのか。モグリの医者という設定も、何が面白いのかよく分からないし。沢村大のその後に関しても、「視聴者に解釈を委ねる」と言えば聞こえはいいが、要するに逃げだなこれは。

ストーリーについては特に何か言うこともない。戦隊やライダーでこんな話作ってたら、ボロクソに叩かれていただろう。

しかし今の時代、坂本浩一程度で「エロ監督」なんて呼ばれてんのか。

仮面ライダーのプロデューサーの自己顕示欲

引き続いて『泣き虫プロデューサーの遺言状』について。平山亨氏に対しては私はあまり知らなくて、たくさんのヒット作を生み出した天才的なプロデューサーという印象を漠然と抱いていただけであったが、この本を読んで印象が変わった。『変身忍者嵐』は序盤は『ウルトラマンA』に視聴率で勝っていたとか、信じられないことが書いてあって、あまり信憑性の高い本ではないようだが。その本書p.337

僕がプロデュースした『仮面ライダー』のファンに、『平成仮面ライダー』を仮面ライダーとして認めようとしない子がいるんだ。そんなことを言わずに寛容に観ればいいのに。この人本当に何も分かっていないんだなあ。

昭和仮面ライダーは、視聴率で前作を上回った作品をただの一作も生み出すことができなかったという事実を、知らぬはずはあるまい。仮面ライダーというブランドは、あのままでは先細りになる運命だった。平成仮面ライダーが成功を収めることができたのは、昭和仮面ライダーからの流れを断ち切ったからである。昭和ライダーに思い入れのあるファンから「あんなものは仮面ライダーではない」と言わることこそが、平成ライダーにとっての勲章なのである。――だったら仮面ライダーなんて名乗るな、という批判が来そうだが、いやまあそこは「大人の事情」というやつだ。今の東映特撮のスタッフには、一から新しいものを作り上げるだけの能力はもはやない。だから仮面ライダーの名前を借りているだけ、そんなことはファンなら誰もが知っている。最近では『鎧武』なんてそれこそ「あんなものは仮面ライダーではない」という声が上がらなきゃいけないはずで、しかしそんな声は全然聞かない。そっちのほうこそ仮面ライダーにとって危機だろう。

自分は平成仮面ライダーの面白さが分かるんだ、自分はまだまだ現役の人間なんだ、と必死にアピールする姿勢が、若者に擦り寄る年寄りみたいで見苦しい。

平山氏が平成仮面ライダーなんか理解できるわけないだろう。氏にとって理想の映画とは、インディアンを騎兵隊がブチ殺しにする西部劇である。「正義の相対性」などという考えが理解できる人ではない。仮面ライダーの企画会議には脚本家の市川森一氏も参加し、「正義のために戦う、なんてやめましょう」と提案したというのは有名な話である。そして実際に出来上がった番組では、仮面ライダーは普通に正義正義と叫んでいた。そして「市川先生のアドバイスのおかげで、『仮面ライダー』は他のヒーロー番組とは一線を画す存在になったのです」などとぬけぬけと言っていたりする。

前にも書いたことだが、なんで仮面ライダーのプロデューサーというのは、ああも自己顕示欲が強い人たちばかりなのだろう。本来プロデューサーって裏方だろ。平山氏の場合は、『ひめゆりの塔』のような高尚な文芸作品に対するコンプレックスから、結局一生解放されることがなかったようにも思える。そういう部分が高寺成紀氏や白倉伸一郎氏に受け継がれているんだろうか。平山氏ほどの実績もないのに。

そういう気風、頼むから仮面ライダーだけにしておいて、戦隊に持ち込まないでくださいね。

戦隊シリーズの生みの親は吉川進氏である

先日『秘密戦隊ゴレンジャー』の真の原作者は誰かのエントリを上げた時点では、不勉強なことに平山亨氏の『泣き虫プロデューサーの遺言状』(2012年)を読んでいなかった。読んだ結果、『秘密戦隊ゴレンジャー』の(ひいてはスーパー戦隊シリーズの)生みの親はやはり吉川進氏であるという確信を得た。

プロデューサーの仕事は多岐にわたる。予算やスケジュールの管理、スタッフ集め、キャスティング、テレビ局やスポンサーとの交渉。それらの仕事ももちろん大切である。しかし少なくとも『ゴレンジャー』の「作風」に関しては、平山氏はノータッチであり、吉川プロデューサーに丸投げしていたとしか思えない。本書175ページの記述

「ゴレンジャー」は5人。5人揃わないと勝てない、揃ったら勝ちましたというのは、普通の考え方。普通の考え方ではダメというのが、私の手法。1人でも強いのに、5人いればもっと強いという考え方。実際に作品を見たことのある人には説明不要だろうが、5人揃わないと勝てないという、「普通の考え」で大成功したのが『ゴレンジャー』である。全然分かっていないんだな。

平山氏の著書『仮面ライダー名人列伝』(1998年)、『東映ヒーロー名人列伝』(1999年)によれば、人を信頼して任せるというのが氏の仕事のスタイルのようだ。何でもかんでも自分で仕切るよりも、人の才能を引き出すことのほうが、プロデューサーとして素晴らしいことだと、読んだ時に私も思った。平山氏も、『ゴレンジャー』に関しては吉川氏を信じて一任したのであるから、今更になって、まるで自分が考えて作った作品であるかのように吹聴している理由がよく分からない。

それにしても、この本、プロのライターを雇おうとは思わなかったのだろうか。餅は餅屋と言うだろう。存命中、あれだけ数多くのヒット作に関わったプロデューサーなのであるから、もっと膨らみのある文章で書けば、どれだけ面白い本になったかと悔やまれる。書名のセンスもひどいものだし、文章の流れもひどく散漫。だいたい成功した人の自伝というのは基本的につまらないものだ。その点、円谷英明氏の『ウルトラマンが泣いている』はものすごく面白い本だった。

バトルケニアとキュアブラック(後)

(続き)キュアブラックはその名前からも分かるように、黒をシンボルにいただく女戦士であり、そのことに議論の余地はないはずだった。ただ彼女には後続が一人も現れなかった。結局プリキュアシリーズにおいては黒は戦士の色として定着せず、キュアブラック自身もまた今ではファンからはピンクの戦士として扱われている。最初からピンクを保険にしていたわけでもない、ここだけはバトルケニアとは違う点である。

要するに、スーパー戦隊シリーズにおける栄えある黒の戦士第一号の称号をめぐって争うにしても、そもそもバトルケニアはゴーグルブラックのおかげで土俵に上がれるのである。その上ゴーグルブラックを押しのけて栄誉を主張するなど、これはバトルケニアとしては非常にやりづらい。

逆に、「バトルケニアが下地を作ったからこそ、ゴーグルブラックは登場できたのだ」という主張ができれば立場はイーブンになれる。しかし管見の範囲でも、そういう主張は見たことがない。

バトルケニアは緑0.5黒0.5とするのが一番穏当に思える。

ちなみに大葉健二氏の見解。

ついでにバトルコサックについても触れておきたい。コサックもまた黄の戦士なのか橙の戦士なのか、決め手を欠いた状況が長く続いていたが、これについてはもはや橙派に軍配を上げてもいいのではないかと思う。

コサックのスーツやマスクは明らかに橙色である。黄か橙か紛らわしい色をしているわけでもない。なぜ黄の戦士という主張があるのかというと、そっちのほうが整理しやすいからである。過去に黄の戦士がいた戦隊には必ず橙の戦士はおらず、橙の戦士がいた戦隊には必ず黄の戦士はいない。だったらコサックも、これは赤みのかかった黄と解釈して一緒にしてしまえば何かと便利である。

スーパー戦隊シリーズの歴代のブルーの戦士のスーツやマスクをじっくりと見てみると、その色合いにはかなりの幅がある。水色や藍色と言ったほうがいい色にまでまたがっている。それを全部「ブルー」の一語ですまそうとするのであれば、橙を黄の一種と見なすことに不自然さはない。

しかし、黄と橙の戦士が共存する戦隊が存在しないのは、たまたま現在そうなっているだけであって、今後そういう戦隊が出てくる可能性は十分にある。そうなれば「整理がしやすい」という黄派の主張は根拠を失う。だったら今のうちからコサックは橙の戦士にしておくべきだ。……などと前々から主張していたら、2014年『烈車戦隊トッキュウジャー』で本当に橙の戦士が出てきた。今後はスーパー戦隊に関するグッズでも、コサックがイエロー扱いされることはなくなり、オレンジ扱いに統一されていくに違いない。

スーパー戦隊シリーズに関する注意書き

バトルケニアとキュアブラック(前)

『バトルフィーバーJ』のバトルケニアをグリーンの戦士として扱うべきかブラックの戦士として扱うべきかという問題は、いまだに戦隊ファンの頭を悩まし続けている。

もともと戦隊シリーズの一作品として作られたものではない。後付けで組み入れられたものである。だから各戦士のシンボルカラーも正式には決まっていない。東映の認可を受けた出版物や玩具などのグッズなどにおいても、扱いはバラバラで、統一するつもりはないらしい。

バトルケニアのスーツやマスクで最も大きい面積を占めているのは黒である(二番目が緑)。それが黒派の主張の根拠である。しかしそれを言うのであれば、バトルジャパンだってレッドではなくホワイトの戦士ということになってしまう。決め手を持っているのは緑派のほうである。体のもっとも中央であるヘソの部分、ベルトのバックルに緑でKの字が書かれているからである(ちなみにジャパンは赤でJ、フランスは青でF、他も同様)。

バトルケニアの写真をじーっと何時間も眺めていたところで、結論は出ない。これはデザインの問題ではない。栄誉の問題なのである。それはどういうことか。

もともと黒は悪のシンボルカラーである。それにこんな暗くて地味な色は子供の人気なんて出ないだろうし、おもちゃだって売れないに決まっている。そのように思われていた。だからこそ、その固定観念を打破して黒の戦士を戦隊シリーズに定着させた功績は偉大なのであるし、その第一号という栄誉を担うのは誰かという問題がファンにとって大きな関心ごとになる。

そのような問題設定をした場合、どうしても三年後の『大戦隊ゴーグルファイブ』に出てきたゴーグルブラックのほうが、バトルケニアよりも分がいいのである。

ゴーグルブラックの場合は、堂々と黒の戦士であることを宣言し、その旧来からの常識に対して真正面からぶつかった。それに対してバトルケニアは最初から、黒の戦士とも緑の戦士ともとれるような存在として生まれた。もしゴーグルブラックが登場することがなければ、今ではケニアは議論の余地なくグリーンの戦士だったはずである。こういう言い方をされると、どうもバトルケニアとしては旗色が悪い。

このへん、プリキュアシリーズにおけるキュアブラックと立場が似ている所がある。(続く)

『秘密戦隊ゴレンジャー』の真の原作者は誰か

吉川進「特撮戦隊 私が生みの親」(日本経済新聞2010.8.25文化欄)

なんじゃこの「ワシが育てた」は。

……などと思ったが、見出しが酷いだけで、読んでみると結構まじめな記事である。

『秘密戦隊ゴレンジャー』の制作経緯については、詳しく調べれば調べるほどゲンナリした気分になる。大勢の人間が力を合わせて作ったものであるから、誰か一人だけの手柄に帰することはできない。しかし基本となる枠組みを作った一人というのはいるはずで、そして「それは私だ」と主張する人間が一杯いる。しかも、自分の名前で言うわけではない。たいこもちのライターに書かせるのである。それでなんか問題が起こっても、そのライターに責任を押し付けられる。特撮界のライターに、ジャーナリズム精神なんか皆無だし。

人間不信に陥りそうだ。

ファンにとっては手柄の取り合いなんかどうでもいい話である。知りたいのは、『ゴレンジャー』及びそれに続く戦隊シリーズが、なぜこれほどまでの成功を収めることができたのかである。変身するヒーローのグループ物は他にもたくさんあるが、それらの作品とどこが違っていたのか。アイディアはどういう経緯でもたらされたのか。しかしこの人達は、『ゴレンジャー』に関する正確な歴史を残すことよりも、自分の手柄を大きく見せることのほうが大事なのか。

そういう中で、これだけ堂々と自分の名前で、自分が『ゴレンジャー』の生みの親だと主張している吉川進氏。この事実は重要に思える。書籍編集者は、速攻で吉川氏に執筆依頼をすべきだ。

自分が生みの親だと声高に主張する人ばかりの中で、変わっているのが石ノ森章太郎氏。名目上の原作者なのに、なぜかトーンが低い。確かにデザイナーとして尽力はした。しかしマンガの連載は途中で投げ出したも同然だし、自分のテイスト皆無の作品が、自分の名前を原作者にいただいて世間で大ヒットするなど、マンガ家としてのプライドが許さなかったのだろうなあ(かといって「自分の作品ではない」と言明していたわけでもないが)。

法人としての石森プロはまた立場が別らしく、公式サイトでは、『ゴレンジャー』のみならず戦隊シリーズそのものが、石ノ森氏の功みたいに書いた記述があった。確か「『現在放映中の『アバレンジャー』」という記述があったから、十年前か。今見たら削除されていた。

11月15日の記事に続き

平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。

テレビの昭和ライダーではこうした主題を十分展開できませんでしたが、それでも多くの視聴者が『普通のヒーロー番組とは違う、暗い雰囲気の話』と感じていた。この本質をおさえれば、表面上は荒唐無稽でも現実との接点を保った仮面ライダーをつくれると考えています。(白倉伸一郎インタビュー「仮面ライダーの敵」 『朝日新聞』2013.4.12)

仮面ライダーやスーパー戦隊を作ったプロデューサーのインタビューを読んでいると、首を傾げたくなることがよくある。自分の作っている作品をやたらと高尚・高級なものとして持ち上げたり、自分の手柄を大きく見せようとしたり。もっとも、インタビューとは元々そういうものかもしれない。だから、仮面ライダーは初期の怪奇路線をやめて雰囲気を明るくしてから人気が出たのが真相だ、とかそういう突っ込みはやらない。問題にしたいのは「仮面ライダーは普通のヒーロー番組とは違う」という発言の方。

平山亨氏や吉川進氏や鈴木武幸氏など、昔の東映のプロデューサーも、おかしな発言をすることはある。しかしこういう、自分の作っている作品だけは他のジャリ番とは違うんだ、みたいなことを言うことはなかった。本心ではどう思っていたかは知らない。しかし世間から見ればみんな同じようなものである。そんなみっともない発言はするまいという意識は共有されていた。

この手の発言が増えたのは、平成仮面ライダーからである。高寺成紀氏などは『語ろう!クウガ・アギト・龍騎』(2013年)において、自分が入社した当時の東映特撮がいかにチャチな子供だましであり、それに比べて自分の作った『クウガ』は……なんてことを延々としゃべっていた。過去の栄光にすがる以外にない人だから、気持ちは分からんでもない。しかし取締役にまで出世したはずの白倉伸一郎氏までこんな発言をするとは。良くも悪くも冷徹なビジネスマンだと思われている人だが、意外とコンプレックス持ちなのだろうか。

私は戦隊にしか興味がないので、平成仮面ライダーは見たことがない。見たほうがいいのだろうか、と時々思うことはある。しかし作ってる連中がこんなんばっかりじゃあ、下品さが伝染りそうな気がしてどうにも踏んぎりがつかない。なぜかスーパー戦隊を担当したプロデューサーには、こういうこと言う人はあんまりいない。何が違うのだろうか。

桐野夏生の連合赤軍小説が始まった

桐野夏生・山本直樹対談 『文學界』2008年10月号

『文藝春秋』の2014年11月号(10月10日発売)において桐野夏生『夜の谷を行く』の連載小説が始まった。桐野氏は以前から連合赤軍事件に興味があると言っていたから、いよいよその思いを結実させる時が来たということなのであろう。

連載第一回目だけを読んでこういうことを言うのもなんだが、多分あんまり面白いものにはなるまい。私は連合赤軍に関するフィクションもノンフィクションも結構読んでいるが、圧倒的にノンフィクションのほうが面白いのである。

十四名にも及ぶ同志殺害事件。しかしこの奇怪な事件も、四十年も経てば真相もかなり明らかになってくる。それは決して残虐な性格をした無能なリーダーに、他のメンバー全員が服従を強いられた結果として起きた事件、なんかではない。原因は事件に関わった全員にある。社会経験に乏しいくせに正義感だけは強く、視野が狭く、意志も弱くて勇気も決断力もない。ただし、その程度の事なら若い時分には誰にだってある。多少愚かではあっても、それほど極端に愚かではなかった、一人一人は。その愚かさが積もり積もった結果として、「普通の若者たちが起こした異常な事件」は起きた。

だから結局連合赤軍事件の真相に迫ろうと思うのであれば、マクロの視点が不可欠である。山本直樹『レッド』もまたフィクションではあるが、評価が高いのは徹底してその視点から事件を描いているからである。一人の人物に焦点を合わせて事件を見ようとしても、何も見えてこない。もっとも桐野氏も優れた実績を持った小説家であれば、こんなことは分かりきっているのであって、そこを敢えてミクロの視点から事件に挑もうというのは、何か隠し球でもあるのだろうか。私の予想を裏切って面白くなることを期待。

そういえばナチズムなんてのも、昔は悪魔の如き知謀に長けた一人の独裁者が国全体を地獄に導いた、みたいな描き方をするのが普通だったなあ。最近になって、ヒトラーも一人の人間でしかなかったという観点からナチズムを見ようという動きが出てきている。例の、おっぱいぷるんぷるん!の映画とか。多分そっちのほうが正しいと思う。

- 特撮と『なぜ時代劇は滅びるのか』 (11/28)

- スーパーヒーロー大戦は作り過ぎか? (11/26)

- 沖縄と『電子戦隊デンジマン』 (11/24)

- 東映特撮ヒーローは本当に時代劇に源があるのか (11/22)

- もう勝手にしろ――『シャイダーNEXT』感想 (11/19)

- 仮面ライダーのプロデューサーの自己顕示欲 (11/17)

- 戦隊シリーズの生みの親は吉川進氏である (11/15)

- バトルケニアとキュアブラック(後) (11/12)

- バトルケニアとキュアブラック(前) (11/09)

- 『秘密戦隊ゴレンジャー』の真の原作者は誰か (11/07)

- 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。 (11/04)

- 桐野夏生の連合赤軍小説が始まった (11/02)

- スーツアクターという難題

⇒ Manju (10/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい

⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。

⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか

⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ

⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ

⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢

⇒ 市民X (05/19)

- スーツアクターという難題

- March 2016 (12)

- February 2016 (12)

- January 2016 (13)

- December 2015 (13)

- November 2015 (11)

- October 2015 (14)

- September 2015 (13)

- August 2015 (12)

- July 2015 (13)

- June 2015 (14)

- May 2015 (13)

- April 2015 (13)

- March 2015 (13)

- February 2015 (12)

- January 2015 (13)

- December 2014 (14)

- November 2014 (12)

- October 2014 (14)

- September 2014 (14)

- April 2011 (3)

- March 2011 (3)

- February 2011 (9)

- July 2010 (1)

- June 2010 (2)

- May 2010 (2)

- April 2010 (7)

- March 2010 (8)

- February 2010 (11)

- January 2010 (11)

- October 2009 (1)

- June 2008 (3)

- May 2008 (2)

- April 2008 (4)

- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)

⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判

⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)

⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判

⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)

⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)

⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)

⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)

⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』

⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)

⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)