誰が千葉麗子を勘違いさせたのか

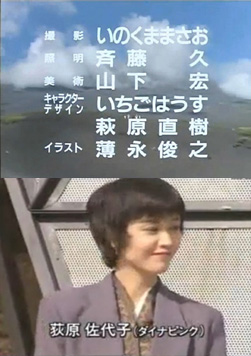

千葉麗子(『恐竜戦隊ジュウレンジャー』1992年、プテラレンジャー=メイ役)がいかに勘違いした言動をさらそうが、それは自己責任というものであるし、別に同情する気もないが、勘違いさせた人間にも責任はあるのではないか。責任をとれとは言わないが(そんなことは不可能である)、責任を感じるぐらいのことはしてもいいだろう。

『スーパーヒロイン画報』(1998年)を読み返していたら、こんなコラムが載っていた(無署名)。

ハードなアクションの間に微妙な感情表現を見せる必要のある、非現実的な特撮作品にあり、無垢な素材だった彼女は磨きを掛けられ、より多面的な輝きを発揮する様になる。なんじゃこりゃ?

こういうのを読んでいると、つくづく女性タレントにとって顔は命なのだと思う。顔さえかわいければ、どんな大根でもダイヤモンドの原石ということにされる。もっとも賞味期限は長くない。顔の他に、演技力とか何でも一つは芸を持っていないと、あっというまに飽きられて消え去るのみ。千葉氏が1995年にまだ人気のあるうちにさっさと芸能界からの引退を決断したのは、やっぱり自覚があったからだろうか。

それから二十年。もはや若いころの面影もなく、それでも昔はアイドルだったというだけの理由で、ろくに勉強もせずに社会運動の広告塔がつとまってしまった時、彼女の勘違いが始まったに違いない。自分は美人なのだから(実態は過去形なのだが)チヤホヤされるのが当然であり、チヤホヤされ方が足りないと思えば、もっとチヤホヤしてくれる居場所を求めてどこへだって行くだろう、右だろうが左だろうが。

もっともチバレイに関しては、周囲の環境のせいでああなったのではなく、元から性格的にああいう人だったという話もある。ただ、戦隊OG(OBもか)で芸能界なんかとっくの昔に引退した人が、多少なりとも自惚れが入ったような言動を見せるたびにヒヤヒヤする。そしてブログなんか始めて、そのコメント欄に「×十年前と何一つ変わらぬ美しさ。感激しました」などと書いてる奴を見るたびに、「勘違いさせた場合の責任」について問いただしたくなる。もっとも自分が子供の頃に憧れの存在だったヒロインに対して、そういうことを書きたくなる気持ちは分かる。痛いほど分かる。しかしなあ……。

難しい問題だ。

戦隊ヒロインとホットパンツ(後編)

(承前)廃止運動が長らく起こらなかった理由の一つに、ブルマーがかつては女性解放運動のシンボルであった、という威光をまとっていたからのように思われる。

女性が自分の意志で自分の手足をのびのびと動かすことを好ましく思わなかった封建制度は、女性に男性よりも動きにくい服装を強いた。それを打破するための運動の一環として、女子のブルマー着用があったのである。最初はもっとブカブカだったものが、ぴったりブルマーへと進化していったのも、ひたすら「動きやすさ」を追求した結果である。聖なる女性解放闘争に対して欲情を催すなどあるはずのないことであり、あってはならぬことであった。

そして性における禁忌の存在は、それを破った時の興奮をいっそう高める作用がある。

話は特撮ヒロインについても当てはまる。

特撮ヒーロー番組というのは大人が見るものではなかった。そこで女性がセクシーな格好をするなど許されざることである。スーパー戦隊のヒロインがホットパンツを着用するのも、悪者たちと格闘をするためにも少しでも動きやすい格好をすることが必要だったからであり、パンツからスラリと伸びる二本の脚は、見ている子どもたちに健康的な美しさと力強さをアピールするために存在するものであった。

そしてそんな純粋無垢な世界を覗き見て、そこにエロチックなものを感じた大人の男たちは、罪悪感とともに目のくらむような快感を同時に覚えたのである。

だから、1980年代を境に、特撮ヒーロー番組の作り手側もオタクも視聴対象として意識するようになると、罪悪感も快感もともに減っていった。であれば以後は、戦隊ヒロインのはくショートパンツもミニスカートも、かつてほど丈の短いものである必要性を失う結果になったのである。

肝心の子どもたちは、それをどのように思っていたのだろうか。以下は個人的な記憶を基にしている。「せいよく」などという言葉すら知らない子供が、そんなことを意識することなどあるわけがないが、かといって無感覚というわけでもない。多分無意識下に刷り込まれていたのではないか。理由もよく分からないまま、体だけ反応していたような気がする。そしてそんな子どもたちが成長し、当時のことを思い出すたびに身を包む甘酸っぱい思い出は、何十年経っても決して減衰することはない。幼い日々に熱く感じたのは胸だったのか股間だったのか、はっきりと思い出せぬまま。

ネットを見ていると、1980年代の特撮ヒロインのファンというのは特に熱狂的な感じがする。

今のスーパー戦隊を見ている子供達は、三十年後にはどんなことを感じているのだろうか。

戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

『ブルマーの社会史』高橋一郎/萩原美代子/谷口雅子/掛水通子/角田聡美

スポーツ社会学に関するいたって真面目な本。

ブルマーというのは今から思えば非情に奇妙な服装である。なんであんなエロい格好が、長らく我が国の学校における女子体育教育の標準の地位にあったのだろう。トップアスリートを目指すというのならともかく、大多数の平凡な女子生徒にとっては単に恥ずかしい格好でしかなかったし、だがそれも受忍すべきものとも考えられ、廃止要求運動が盛り上がることもなかった。それが、1993年頃に突然ブルマー廃止の動きが始まるや、またたくまに全国に燎原の火のごとく広がり、わずか十年ほどの間に学校の現場から完全に駆逐されてしまったのである。

ということについて社会学的に研究した本なのであるが、疑問がすべて晴れたわけではない。ただ感じたのは、何がエロい格好で、何がエロくない格好なのかということを規定するのは、自然よりも文化の力のほうが強いのではないか、ということである。確かにあんな下着みたいな格好で人前に出ることが恥ずかしくないわけがないのだが、「女子が体育をするときは、こういう格好をするものである」という社会通念の力によってやすやすと押さえ込まれていた。そして見ている男の方も、今自分は劣情をもよおしているのか、それとも若々しい女性の健康美に素直に感動しているのか、区別もついていなかった、というかそのような区別が存在するということすら思いつかなかったのではないか。そして「いやあれは間違いなくエロい格好なのだ」という指摘が一度成立してしまえば、それを学校の現場から排斥しようという動きに対して抵抗らしい抵抗など何一つ起きなかったのである。きっかけはまず間違いなくブルセラショップであっただろうが。

それで思ったのは、昔の特撮ヒロインってなんであんなにエロい格好をしていたのだろうか。ピチピチのホットパンツは股も臀部も体の線がくっきり、裾もほとんどないから、脚が付け根から丸見えだ。下着が見えることもあった。これが視聴率対策でないことは明らかである。1980年代の初頭くらいまでは、小学生より上の視聴者なんか想定されていなかったのだから。そして逆に、今みたいにオタクが見ることを想定するようになって、逆にエロくなくなっていったのである。

ということを前から疑問に思っていたのだが、この本を読んで答えが見えてきたような気がする。(続く)

『ニンニンジャー』は人気なかった?

山谷花純氏のツイートから。

ニンニンジャー最終話の視聴率 5.2%でした。強く思えば叶うんですね。皆さんの熱い応援があったからこそです。本当にありがとう。1年間の感謝の思いは、今日アップするブログにまとめて書きます。ひとまず先に…わっしょーい!!このツイートは現在削除されている。ビデオリサーチ社との契約違反だからだ。詳しい契約内容は知らんが、視聴率が出ればキャストやスタッフには即座に教えてもらえるが口外するのは禁止らしい。だからブログやツイッターには具体的な数字ぬきに漠然と高かったとか低かったとかしか書けない。

一回だけなら「うっかりしていた」で済まされるが、山谷氏の場合は明らかに故意犯である。なぜなら丁度一年前もまた同じことをやっているからだ。

ニンニンジャー初回視聴率でましたね。 気になる数字わ…なんと 4.8%! ゴーカイジャー以来の4%越えらしいです。このまま忍ばすわっしょいしていくぜ!やはりこのツイートも直後に削除された(ちなみに『キョウリュウジャー』の初回視聴率も4%超えているからこれは間違い)。数字を出してはいけないということが分かっていて、わざとやっていると断言して差し支えあるまい。

視聴率を見るにも正しい知識というものが要る。時刻とか天候とか裏番組の強さとか、数字にはさまざまな要素がからんでいる。ところが視聴者が大多数はそんなことは知らない。単に数字が高ければ人気が高い番組で、数字が低ければ人気の低い番組だと思い込んでいる。だからテレビ番組のキャスト・スタッフの中には、視聴率のいい時だけは視聴率がよかったとツイッターに書き、悪い時は何も書かず、世論を誘導しようとする人もいる。だが一般ドラマのことは知らんが、そんな手は特撮ファンには通用しない。『ニンニン』に関する視聴率の分析には、とうの昔に着手ずみだ。「そこまで必死になって『ニンニン』の人気の高さを仕立て上げたいというとこは、よっぽど人気がないのか?」と逆に疑われるのがオチである。そういえば山谷氏も俳優歴は七年だが、特撮番組でレギュラーをつとめたのは初めてだったっけ。

『ニンニン』の視聴率といえば、その年間推移はかなり特異なものだった。後期が前期より高いなんて普通なら絶対にありえないことである。特撮ファンの間では早くも解析が始まっている。

戦隊シリーズは「同じことをやらない」?

「子供の大河ドラマ」 スーパー戦隊シリーズが40作目(読売新聞、2016.2.9)

読売の記事なんか真面目に批判するほどの価値があるとも思えんが、とりあえず批判しておく。

長年シリーズに携わってきた東映の鈴木武幸専務は、40作続いた理由を「同じことをやらない〔という方針があるから」と語る。〕忍者戦隊の三回目をやった直後で何を言うか。

その前に恐竜戦隊を三回やったとこだろ。

それでも『ニンニンジャー』の企画立案時には、前の二回との差別化を図ろうという考えもあることはあったらしい。ところが妖怪退治が『カクレンジャー』と丸かぶり。『妖怪ウォッチ』へ便乗した結果と言われているが、それでどうでもよくなった、というのはメインライターの下山健人氏の弁である。

だいたい、同じことをやって別に悪いわけではない。むしろ逆である。同じことを二回やってはいけないのであれば、もうとっくにネタは尽きている。戦隊シリーズのメインターゲットは未就学児〜小学校低学年であり、毎年新しい視聴者が入ってくる一方でどんどん出ていくから、五年も経てば完全に入れ替わる。十年くらい間隔をあけて同じネタをやったところで何の問題もない。

鈴木武幸氏は1981年から1995年まで連続して戦隊シリーズのプロデューサーを務めた人だが、確かにその十五年間は「同じことをやらな」かった。今年は司令官がいない戦隊にしよう、友達だったのが敵味方に分かれて戦う話はどうか、五人の戦士がきょうだいだったら……。やりたいことは山ほどあった。当時は少なかった中高生の視聴者もまた、次はどんなことをやるのかと期待しながら毎年二月を迎えていた。

今はもうそんな時代ではないことは、誰もが分かりきっている。

まだやっていないことなど残されてはいない。いや残されているだろうけど、玩具の販促に少しでも不利になるようなことは最初に選択肢から除外されている。

しかしだからといって新しいことを開拓しなくていいのか、だいたい同じことの繰り返しというのは、クリエイターとしてのプライドが許すのだろうか、と懸念する人もいるであろう。別にいいんじゃないの。だいたい今の戦隊シリーズのスタッフで、自分のことを「クリエイター」なんて思っている人がいるとも思えない。

鈴木専務もこんなこと言っていると老害扱いされまっせ。

十七の小娘になめられた戦隊シリーズ

『手裏剣戦隊ニンニンジャー』の百地霞役、山谷花純氏の2月9日のブログ記事「モモニンジャー 百地霞。」(最終回放映の翌々日)

私はアイドルじゃなくて女優です。なんじゃこりゃ?

だから、朝の30分 子供番組でも、ちゃんと芝居を見せたかった。(強調は引用者)

さらに続けて。

役と作品への向き合い方を、同年代のキャストへ背中で伝えたかった。なんで背中……?

スーパー戦隊シリーズでは、主役の戦士はキャリアが一年とか二年とかの、新人同然の俳優から選ばれることが慣例になっている。彼らにとっては、死に物狂いでものにすべきチャンスである。演技力を磨いて名を売って、将来もっと大きなチャンスを掴むためのステップボードにしようと全力投球せねばならない時である。そのためにはジャリ番などと気にする余裕などあるはずもない。

山谷氏をのぞいて。

彼女は十一歳でデビューしているから、七年のキャリアがあった。他の五人(追加戦士を含めて)とは切実さが全然違う。私は他の人とは違って別格なのよと思っていても不思議はない。とはいってもたった七年ではないか。検索をかけた限り、特に注目された役をこなしてきたわけでもないようにみえる。そんな十七(当時)の小娘にすら見下されるとは、スーパー戦隊シリーズもよくもここまで落ちぶれたものだ。

無論こういう勘違いをしたまま現場にやって来るキャストは昔からいた。というか、若い頃にはありがちなことである。そして彼らは一様に、撮影の現場でスタッフの人達がどれほど真剣に番組制作に打ち込んでいるかを目の前にして、自分の勘違いを思い知らされ恥じ入ったのである。山谷氏は一年を通じて自分の考えが変わった部分もあったことについて書いているが、「子供番組でも」など考えていた自分の傲慢さに思い至ったという記述はない。今の戦隊シリーズの撮影現場にどれほど弛んだ雰囲気が充満しているのか、察しがつくというものだ。こんなことをブログで晒されて、スタッフの人達は情けないとか恥ずかしいとか思っているのだろうか。

そういえば小川輝晃氏や塩谷瞬氏がゲストで出演した時、自分たちの頃に比べて俳優たちがスタッフから叱られることが少ないことに驚き、心配になったなどと言っていたことがあった。

心配すべきは俳優ではなくてスタッフの方だったようだ。

「デスガリアン」に期待できるか

「デスガリアン」という名前からして期待できそうにない。

-ian というのは人を表す接尾辞である。コメディアンは喜劇役者、ケインジアンはケインズ主義者、ブラジリアンはブラジル人、クリスチャンはキリスト教徒。組織につける名前ではない。つけるのなら何故「デスガリアンズ」にしなかったのか。まるでメンバーが一人だけの組織みたいだ。濁音とラ行音さえ入れておけば悪の組織っぽい語感になるというわけではないぞ。

前置きはこれくらいにして。

『動物戦隊ジュウオウジャー』の敵組織「デスガリアン」に関するバレ情報はすでに行き渡っているが、それを読んで最初に思ったことは「逃げたな」。

デスガリアンは、宇宙の星ぼしを破壊してきた悪の軍団。どれだけ生き物を苦しめて葬るのかを争う遊び「ブラッドゲーム」をくり返し、99コの星を滅ぼしてきた。100番目の遊び場として、地球をえらんだ。最近のスーパー戦隊に対する不満はいくらでもあるのだが、まるでスポーツかゲームの戦いのようにしか見えないというのがある。正義と邪の戦いには見えない。だったら最初から敵組織の目的がゲームだということにしよう、そうすれば「ゲームにしか見えない」という批判をかわすことができる、これはいい考えだ……って、そういう問題じゃないだろ。

いや確かに今みたいな時代にあっては、魅力のある悪役を描くというのが非情に困難であることは分かる。昔は正義のヒーローには正義のヒーローとしての理念と行動原理があり、悪には悪の理念と行動原理があり、その対比が物語の縦軸を作り視聴者を引きつけていた。今や正義も悪も明確な理念というものを持ちづらくなり、悪の組織は単に正義のヒーローの行動を妨害するだけの置物みたいな描き方をせざるをえない。ボーリングのピンのような。

だからといって最初から逃げてどうする。

思い出すのはボーゾックである。『激走戦隊カーレンジャー』に出てきた悪の組織である彼らは、客観的に見れば歴代戦隊の敵組織としては凶暴度ではかなり上位に来るはずだが、どうも視聴者としてはそんなイメージを持てない。理由として考えられるのは、彼らにとって星々を破壊するのは、遊びだったからである。理念も損得も関係ない。ただし『カーレンジャー』はもともとそういう作品であった。デスガリアンの行き先はどうなるだろうか。

なぜ戦隊内恋愛は成立しにくいのか

酒井順子『儒教と負け犬』

井上敏樹氏が以前『鳥人戦隊ジェットマン』についてのインタビューで、なんで戦隊内恋愛を描いたのかについて聞かれ、「若い男女がいつも一緒にいて何も起こらなかったらそっちのほうが不自然」と答えているのを読んで、井上先生にしては随分とつまらないことを言うのだなとガッカリした記憶がある。

というのは『大戦隊ゴーグルファイブ』の男の四人が、ゲストキャラの若い女性に対してはデレデレするくせに、ミキに対しては優しい態度一つとろうとしないことについて、妙にリアルなものを感じたことがあるからである。

男女のカップルというのは男のほうが偉くないとバランスが取れない。両性の平等を定めた憲法が施行されてから七十年にもなるが、人間の意識というものはそれほど簡単に変化するものではないらしい。たとえば女性は学歴や収入が高くなるほど結婚難に見舞われるという現象がある。これは男から敬遠されるというのもあるし、女性自身もパートナーとして望むのは、自分より格上の頼りがいのある男だからである(などということが酒井順子の本に書いてある)。

『ゴーグルファイブ』では例の第39話で、ミキ絶体絶命の大ピンチに男四人は何の役にも立たなかった。男ならば好きな女に向かって、俺は君を守ってやるぐらいのことは言いたい。しかしできない。男の四人にとっては、ミキよりも一般人の女性と一緒にいた時のほうが気分が安らいだであろうことは容易に想像がつく。たいていの戦隊でも事情は同じようなものである。

要するに、戦隊内恋愛は起こらないほうが自然なのであるし、仮に起こったとして、それを描くことは一般ドラマで恋愛を描くことよりも難しいのである。

そしてその困難に挑戦し、やり遂げたからこそ『ジェットマン』は名作と呼ばれているのである。実際、単に戦隊内恋愛が出てくるというのであれば、『ジャッカー電撃隊』もそうであった。あまりうまくいったとは言いがたい。

新しいことに挑戦しさえすれば、それを意欲的な野心作であるかのように評価する傾向がある。しかし、単に新しいことに挑戦するだけなら、こんな簡単なことはない。戦隊シリーズでも、今まで一度も使用されたことのない設定はたくさんある。それを使えばいい。しかし肝心なことは、その一度も使用されたことのない設定を使い、なおかつ面白い作品を作ることである。これは簡単なことではない。

さて今年の新作『動物戦隊ジュウオウジャー』では、戦隊初の三形態(以下略)

春田純一のインタビューは何故つまらないのか

別冊宝島『「スーパー戦隊」40周年!』

さいきん春田純一氏のインタビューが雑誌に載ることが多いが、どうしていつもいつも同じような内容なのだろう?

多分、ライターと編集者の質がよっぽど悪いに違いない。この本も、「谷隼人が日曜早朝から空中浮遊するインパクト」とか書いていたりする(戦隊が日曜早朝に移ったのは1997年、『光戦隊マスクマン』は1987年)。

春田氏といえば「アクションがすごい人」という認識しか持っておらず、その線で記事を上げて一丁上がりとしか考えていなかったのであろう。仮に私がインタビュアーをやるのなら、第何話のあのシーンで黒田官平は何を考えていたのか、と聞きたいことは山ほどあるんだが。春田さんもこんなのに調子を合わせることもあるまいに、それとも春田さん自身、『ゴーグルファイブ』や『ダイナマン』のドラマ性やメッセージ性に対して大して思い入れがないのだろうか。もしそうなら仕方がない。

スーパー戦隊は「一年たったら使い捨て」でずっとやってきたわけだし、それが戦隊の生命線だったというは私の持論でもある。

しかし同じ記事で春田さんは「オファーがあればまた戦隊に出たい。今度は司令官役で出たい」とも言っている。しかし、この本の読者にとっては、春田純一といえば「アクションがすごいという以外に取り柄のない人」というイメージしか持たないであろうし、自分に対するそういうイメージを積極的に払拭したいと思っていない人が、今の若い戦隊ファンの人たちを前にして、一体どんな司令官役を演ろうというのだろうか。アクションを文字通り命がけでやっていた、往年のスーパー戦隊魂など、今の若い人たちにとっては骨董品としての価値しかない。なぜなら、今はCGというものがあるからである。

そしてそれはオールドファンにとっても別に嬉しいものではない。2013年の『獣電戦隊キョウリュウジャー』では春田さんがグリーンの親父役で出るというので、あの時は私も第3話まで見てみた。あまりにも雑な話だったので視聴をそこで打ち切った。年がら年中オモチャの販促をやらざるをえない今の戦隊にとって、丁寧なストーリーなんか作る余裕などないのは瞭然であるし、そんなものに春田さんが出たところで、ファンにとっては見なきゃと思うようなものでもない。

スーパー戦隊魂など存在しない(後編)

やっぱり戦隊って子どもたちが観る番組ですから、「こんなお兄さん、お姉さんになりたいな」と憧れてもらえるような存在を目指してほしいですね。そのためには表面的、外見的なことだけじゃなく、心構えというか、内面も磨いていくと、より子どもたちの心に響くような気がするんです。(『東映ヒーローMAX』vol.40(2012年3月)成嶋涼インタビュー)いかにも『ファイブマン』らしいなあ、と溜め息が出る。

『ファイブマン』の特徴を一言で言えと言われたら、「ヒーローは無前提に子どもたちの模範であるべしと考えられていた時代の最後の作品」ということになろう。教師という設定は伊達ではないのである。翌年から、ヒーローに対して視聴者が抱く感情として「憧れ」よりも「共感」「親近感」が台頭してくるが、いずれにせよそういうのは昔の話だ。

今の2010年代の戦隊にとって、子供たちが憧れを抱く対象はヒーローではなくて、ヒーローの手にするコレクションアイテムである。これをけしからんだの嘆かわしいだの言っても始まらない。今のヒーローには今のヒーローの事情があるのだ(少子化とか)。「昔は良かった」かどうかについては何も言えないが、「昔は今とは違った」のは確かである。

さて成嶋氏である。

多分、今の戦隊なんか見てないのであろう。

『ゴーカイジャー』への出演依頼があった時、何を考えたのだろうか。子どもたちが憧れるようなヒロインを演じようと、自分は死に物狂いで頑張った、その血と汗と涙の結晶が、後輩の戦隊ヒロインたちにも脈々と受け継がれていると無邪気に信じたとしても無理もない話である。そしてインタビューで後輩に向かって何かエールをと言われ、別に先輩風を吹かせるつもりもなく、真っ正直に自分の思いを語ったのであろう。その結果として恥をかかされたとあっては、お気の毒としかいいようがない。宇都宮プロデューサー以下、先達の魂を受け継ぐ番組にする気など最初からなかったわけだが。

さてその宇都宮ブロデューサーだが、次の40th記念作『動物戦隊ジュウオウジャー』を担当することに決まった。何をやるのか知らないが、どうも最近、戦隊OB・OGで、ブログやツイッターでなんか妙に自分の戦隊愛をアピールしている人達が急に増えたような気がして仕方がない。

また見苦しい真似を演じなければいいのだが。

スーパー戦隊魂など存在しない(前編)

ゆうきまさみ『究極超人あ〜る』(1985年〜)は、高校の文化部を舞台にしたマンガだが、OBたちの登場が多い。高校を卒業して何年にもなり、普段は大学生か社会人をやっている人たちが、何か事が起これば部室にやって来て宴会を開いたり部の運営に口出しをしたりする。もちろんこれはマンガだからユーモアを交えてコミカルに描かれて入るのであって、現実にああいう人たちがいたら、ものすごくうざいことは言うまでもない。

一緒に在校生として時を過ごしたことのある二学年以内ならともかく、それ以上学年が離れると、先輩たちの築き上げた伝統の上に、今の部があるんだ、などという実感はそうそう持てるものではない。しかし社会通念上、先輩は後輩よりも偉いということになっている。だから後輩は腹の中では「大した実績を部にもたらしたわけでもないのに偉そうに」と思いつつ先輩を敬ったふりをし、先輩は先輩で「せっかく我々の築き上げたものを、こいつらは全然受け継ぐ気はないんだな」と心の中で舌打ちをしつつ、大物らしい態度で後輩に接しなくてはならない。気まずいことこの上ない。

スーパー戦隊シリーズにおいても似たようなものがある。

『海賊戦隊ゴーカイジャー』(2011年)では戦隊OB・OGが大量に出演したわけなのだが、ただ出るだけでは済まないわけで、『東映ヒーローMAX』なんかのインタビューに引っ張りだされて「後輩に向けてエールを」なんて言われたりする。もともとスーパー戦隊シリーズなんてのは、「一年たったら使い捨て」をモットーにずーっとやってきたわけだし、そういうスタンスがシリーズに活力を与えてきたという面もある。しかし『ゴーカイジャー』という番組は一応スーパー戦隊魂が歴代の戦隊にずーっと継承されてきたという話だし、キャストやスタッフの魂もまた同様というタテマエだから、一応それなりのことをしゃべらなくてはならない。そして、別に先輩風を吹かせて偉そうにするわけでもなく、後輩の活躍を素直に応援すべく、当り障りのないことをしゃべる。しかしただそれだけのことが、読んでる方としてはものすごい赤面ものだったりするのである。

『東映ヒーローMAX』vol.40(2012年3月)に掲載された、『地球戦隊ファイブマン』の星川レミ役をやった早瀬恵子(現・成嶋涼)氏のインタビュー記事もまたそれに該当する。(続く)

スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その4=完結)

(承前)別にそれでも構わない、というのが一つの考え方としてある。演劇というのは役者の魅力を見せるのが第一であって、ストーリーなどどうでもよい。もう一つはやはりストーリーを重要とする考え方であり、その場合は当初の構想に反する五人の役者が集まったのなら、その時点であらためてストーリー自体を練り直し、しかるのちに五人のキャラクターを練り直す、という一段階多いプロセスを経る。

年内に戦隊マップを完成させたかったのだか「戦隊マップの作り方」はなんとか完成させられたようなので、まあよしとしよう。

戦隊を分類するにあたって注目すべきなのは「準備」である。つまり第一話で敵と初めて戦うという時点において、準備万端で敵を迎え撃つのか、それとも出たとこ勝負の戦い方を挑むのかである。戦士にふさわしい人間を探し、訓練を施し戦術を与える、つまり「発掘と育成」にどれほど手間を掛け、そして成果を上げたか。それは「無限に時間があれば」と仮定して、それと比較して算定する。ここで注意すべきなのは、後者が前者より劣った戦い方ではないということ。

そして次に、その準備がチーム本位でなされたものなのか、それとも個人単位なのかである。どのような戦法で戦うかが最初に決まっており、それに適合する五人を選ぶのか、それとも優れた能力を持った五人の戦士を探すのが先決であり、戦術は後で決めればよいとするのか。たとえば『超新星フラッシュマン』では五人は別々の星で育てられ訓練を受けたということになっているが、見過ごされがちではあるがこれは極めて重要な設定である。もちろん最低限の情報の交換はなされていたに違いない。

さてネットを色々見て回っていると、「戦士はどのように選ばれるのか」に着眼して戦隊シリーズを分析しようと試みている人は、私以外にも大勢いるようだ。心強いことである。ただやはりそこで(私を含めて)つまずきの石になっているのが、そもそも理由なんかなくて戦士に選ばれてしまったケースをどう考えるかである。典型的なのが『救急戦隊ゴーゴーファイブ』において、なぜ家族だけで戦うということになったのか、明確な理由はどうも存在しないようだ。家族だけで戦いたいから家族だけで戦っているようであり、それは1970〜80年代のスーパー戦隊の感覚からは決して読み解けないものである。

スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その3)

(承前)比喩がコロコロ変わって申し訳ないが、今度は演劇を例にとる。主役はこういうキャラクターなので、それにピッタリのイメージを持った役者を探したがなかなか見つからない、ということがある。時間がないので仕方なく、八割くらいイメージが合致している人で間に合わせることにした。そして逆に、その役者にピッタリに合うように脚本と演出プランを修正。そしたら最初の構想よりも、もっと素晴らしい劇になった――というケースがある。

つまり、役に役者を合わせるのも、役者に役を合わせるのも、優劣はないのである。合ってさえいればよい。後者の効果を最初から狙い、時間がたっぷりあるにもかかわらず、役にピッタリの役者を探す努力を適当に切り上げることすらある。まあその場合、脚本家と演出家に皺寄せがくるが。

さて、話をスーパー戦隊に戻すと、ある人が戦士に選ばれたとして、その理由は二つに分けられる。一つは理念先行現実追随の理由、もう一つは現実先行理念追随の理由である。知力や体力、精神力に秀でた者を戦士に選びたい、という理念が最初にあるとする。しかし、敵の襲来が予想より早く、戦士の選考に十分な時間をかけることができなかったらどうなるか。その場合は「たまたま近くにいた」というのが戦士に選ばれた理由ということになる(つまりそれが「現実先行」)。場合によっては、十分な時間があるにもかかわらず、ベストでない者を選ぶこともありうる。

さて、理念先行と現実先行の理由の比率は、どのようにしたら算定できるであろうか。「時間が無限にあったら」という仮定を設けると分かりやすい。現実先行的理由がゼロになって、理念先行的な理由だけで戦士の選考が行なわれたとしたならば、一体どのようなチームができていただろうか。そしてそれと比較することによって、この戦隊は理念何%現実何%と同定できる。

しかし果たしてそういうやり方で、ちゃんと戦闘能力を発揮できるのかという疑問もある。話を演劇に戻すと、もともとのプランでは、ヒロイン二人は対照的な性格をしており、それがストーリーに味わいを加えるはずであったのが、役を役者に合わせた結果としてどっちも同じような性格になってしまった、なんてことになったらどうすればいいのだろうか。つまりここでは「理念と現実」の関係と全く同じ構造が、「個人と組織」の関係についても成立していることが分かる。(続く)

何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(後編)

(承前)1983年の4月から戦隊シリーズが5分短縮になった原因として考えられるのは二つ。

(1)ANNニュースレーダーの5分繰り上げ

(2)藤子不二雄劇場を10分→15分へと拡充

恐らく正解は(1)であろう。「ドラハッパ」などと呼ばれ、藤子不二雄原作のアニメが当時人気絶頂だったとはいえ、月曜から土曜まで毎日放送していた帯番組に15分はいくらなんでも長すぎではあるまいか。

テレビ番組の移り変わりを調べていて思うのは、番組にも「格」というものがあるということである。それは必ずしも視聴率を反映したものではない。テレビ局にとってもっとも格上である報道番組が、ジャリ番の都合で時間帯が変更させられるなど考えられないことである。

当時は、同じ6時30分から日本テレビもTBSもニュース番組をやっていた。そこでテレビ朝日としては他の局よりも5分早く始めることによって、視聴率競争に打ち勝とうという魂胆だった、そう考えるのが妥当であろう。

しかしそれはそれで随分とセコい話ではある。あまり体面のいい話ではない。スーパー戦隊シリーズに関する書籍は多いが、どれも25分になった理由について説明していないのは、それで説明がつく。

1987年10月からはニュースレーダーに代わってANNニュース&スポーツが始まると、6時55分から7時までは、本当にどうでもいい5分間だけのミニ番組が始まるが、戦隊は依然として25分のままである。

1989年10月からは金曜日へと移行、この際に30分へと戻さなかったということは、もう当時は本気でシリーズ打ち切りが視野にあったと思う。ここでも6時からはNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビがニュース番組をやっていたが、その空いた5分間を利用してテレビ朝日だけ早く5分ニュースを始めるということもなかった。ちなみに1996年10月からは、2分間だけ早く始めるなどというセコいことをやっていた。半年だけ。

1997年4月からは戦隊シリーズはめでたく日曜早朝へ移行しそれに伴い30分番組へと復活する。これは、テレビ朝日が改心し、今後は戦隊シリーズを大切にする決心をしたということであろう。あるいは単に、日曜早朝は、あまり視聴率競争にとって大して重要でないと思われていただけかもしれない。日曜早朝が「子供にとってのゴールデンタイム」と呼ばれるようになるのは、それからしばらくたってからのことである。

何が戦隊シリーズを25分に削ったのか(前編)

戦隊シリーズが25分番組だった時期がある。

1983年4月から1997年の3月まで。作品名で言うと『科学戦隊ダイナマン』の序盤から『電磁戦隊メガレンジャー』の序盤まで。今は戦隊シリーズに関する書籍も多く出ているが、なぜかどの本もその理由について触れていない。では自分で調べてみるかと思ったら、たちまち行き詰まってしまった。

その5分間に何を放映していたのだろう、ということが追跡できたのは最初の四年半だけで、その後は番組名すら分からない。一応当時の新聞縮刷版と『日本民間放送年鑑』に当ってみたのだが、新聞には「スター」「芸能」「遊び」「ふしぎ」「キッズ」などという文字があるだけで、何の略かも不明。ラテ欄は夕刊ではスペースに余裕があって、あと五文字くらい入るのにもかかわらず、こんな表記である。『放送年鑑』には、その年の開始番組と終了番組が載っているのだが、そこにも載っていないということは、よっぽどどうでもいい番組だったのであろう。何しろ5分間のミニ番組だし。

ここで私がプロのライターであれば、テレビ朝日の内部資料を手に入れようとするのだろうが、別にそんなことをしなくても、もう謎は解けたも同然である。

この時期の戦隊シリーズについて、よりスピーディになってテンポが良くなったなどと書いてある本もある。しかし展開がせわしないのは見ていて瞭然だし、実際当時の監督にも、もっと時間があればドラマが深く描けるのになどと発言していた人もいた。時間短縮は明らかに戦隊シリーズにとってマイナスだった。テンポ云々は、そのマイナスを最小限に食い止めたということに過ぎない。

少なくとも最初の四年間に関しては納得できる。テレビ局にそういう事情があったのなら5分削られたのも止むを得ない。しかしその時期を大過なく乗り越えてしまったがために、「戦隊なんか25分番組で十分だろう」と局に思われてしまった。戦隊シリーズなんてその程度の番組でしかなかったのである。

スーパー戦隊シリーズは来年で四十作目を迎える。多くの人たちの理解と協力があってこその記録であり、テレビ朝日もまたその一員であることには違いない。過去にはジャリ番だと思ってぞんざいな扱いをしてきたこともあったが、そんな過去をいまさらネチネチとほじくり返すのも、大人げない態度である。(続く)

スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その2)

(承前)1997年の『電磁戦隊メガレンジャー』が、戦隊の歴史において特筆すべき作品であるなどと評価されることは滅多にない。

確かに、敵の襲来が予想よりも早かったために、仕方なく五人の高校生を戦士に選んだ、という設定自体はよくあるものである。しかし久保田博士は決してこの五人を、当初の予定に比べて劣っていると考えてはいなかった。彼らの若さの可能性に賭けると、第2話で言明している。だから、久保田は彼ら五人を教え導く立場にありながら、逆に彼らから教えられることも多かったのである。

翌年の『星獣戦隊ギンガマン』になると、戦士としての実力は明らかにヒュウガがリョウマより上とされている。ヒュウガが復帰してもなおリョウマは戦士を続けたいと言ったことに、何か合理的な根拠はない。「俺は戦いたいんだ」、それだけである。従来の作品であれば、「潜在能力ではリョウマの方が上かもしれない」などと匂わすような描き方をしたであろうし、そうしていれば『ギンガマン』は本当にただの凡作になっていたことは間違いない。

つまりそれまでは、理念が先にあって、現実はそれに従うべきものであった。こういうやり方で敵と戦う、という戦法が先に決まり、それに適合するような能力を持った人間を選んで訓練を施して戦士にするのである。逆のケースも場合によってはあったが、それは止むを得ない事情の結果であった。しかし『メガレン』『ギンガ』を経て、戦隊シリーズにおいて「理念→現実」と「現実→理念」は全く対等のものとなったといえる。

比喩を用いれば、理念がレシピで現実が食材である。食事を作ろうと思ったら、カレーの作り方しか知らないのに、冷蔵庫の中にはダイコンやチクワしかない。解決法は二つ。一つは今から買い物に行ってカレーの材料を買ってくることであり、もう一つはダイコンやチクワに合う料理(おでん等)の作り方を今から習うことである。レシピに合わせて食材を調達するか、食材に合わせてレシピを調達するか。

料理に喩えれば、別にどちらが上ということはないということは容易に理解できる。ところが日本人は「一つの不動の信念を貫く」と言うと、なんかものすごく立派なことのように考える風潮があり、それが冷静な議論を困難にしている。それが単に「レパートリーの少ない料理人」と同じようなものでしかなくても。(続く)

スーパー戦隊における「唯一絶対の力」(その1)

ウィキペディアを見ていると、なんかやたら「シリーズではこの作品が初」みたいな記述が目につく。革新的なのはなんでもかんでも良いことで、保守的なのはなんでもかんでも悪いことという決めつけでもあるのだろうか。『鳥人戦隊ジェットマン』も単に新しいだけの作品ではない。絶対の正義を信じて戦うという、旧来ヒーロー像の残滓を引きずっているところもあり、それがまたこの作品の魅力の一つでもあるはずだ。

『ジェットマン』ではバードニックウェーブが、バイラムに対抗して人類を守る唯一の力、という設定になっている。いや、なんとなく雰囲気的にそういうふうに話が進んでいるだけであって、よくよく考えてみると、「唯一」なんて作中では誰も言っていない(ナレーション含む)。だいたいバードニックウェーブは人類が研究室で作ったものであって、別に神秘的な設定があるわけでもなし。

にもかかわらず、竜以外の四人は「しかたなく戦士に選ばれた者」ということになっている。事故が起こって、当初の構想とは食い違ってしまったという理由で。だが果たして本当に彼らは劣っているのだろうか?

それ以前の作品でも、『デンジマン』ではデンジ星人の末裔としての力が、『チェンジマン』ではアースフォースが……というふうに、それがそれぞれの作品世界において絶対的に信頼できる力が一つだけあるという設定になっている――ように見える。しかし正確に言うとそれは「唯一の力」ではなくて、「今のところ知られている唯一の力」にすぎない。他にも方法はあるのかもしれない。と考えると、第二話であきらが戦士になることを拒む場面についての解釈も大きく変わってくる。もっとも『デンジマン』のファンでもそこまで突っ込んで考察している人というのは見たことないが。

『ジェットマン』に話を戻すと、第40・41話に出てきたネオジェットマンは、そういう意味では作品のかなり深いところを突いていたと言える。当初の構想に近いのはネオジェットマンの方であり、それは果たして竜たちのジェットマンに比べて優れていると一概に言えるのか。もっともこの問題も、あまり掘り下げられることはなかったが、掘り下げられていれば『ジェットマン』がさらに深い作品になったかどうか。意見が別れるところであろう。ちなみにこの回の脚本を書いた荒木憲一氏、メインライターでない人である。(続く)

バンダイを「悪の財団」と呼ぶのは誰か

小野塚謙太『超合金の男 ―村上克司伝―』

ウルトラシリーズやガンダムシリーズのファンの中には、バンダイを悪の財団とか金の亡者のように思い込んでいる人もたくさんいるようだ。その背後には、作家というものは好き勝手やらせれば素晴らしい作品を作るものであり、それを玩具会社が資本主義の論理で押しつぶす、みたいな単純極まりないイメージがある。それに対して仮面ライダーシリーズと戦隊シリーズのファンの間には、そのような風潮は薄い。その両シリーズのファンには賢い人が多いからではない。東映がバンダイ以上に拝金主義的な体質を持った会社だということを、知っているからである。

なにしろこの本によれば、村上克司氏すら今のスーパー戦隊シリーズはおもちゃの数を出しすぎることに対する違和感を抱いているくらいなのだから。もちろん「個人的な意見」と断ってはいるが、バンダイのキャラクタービジネスを長らく牽引してきたその張本人の口からすらそんな言葉が出てくるということは、今のスーパー戦隊をめぐる事態は相当深刻なように思われる。

富野由悠季氏との間のバイク戦艦をめぐるやりとりについては巷間で色々言われてはいるが、スポンサーとして商品が売れなければ文句をいうのは当たり前だ。金が湧いてくるわけじゃないんだから。しかしそれは、「売れない商品」に対してばかりではなく、「売れそうに思えない商品」に対してまで口出しするようにエスカレートする危険性をはらむ。そして既成概念にとらわれない斬新なアイディアを持った作品を生むことを妨げる要素にもなりかねない。そのような懸念は今やあっちこっちで見聞きする。

バンダイが悪の帝国で、村上氏がその首領であるかのような誤解を抱かれることに、村上氏に責任が全くないわけではない。2000年くらいまでずっと戦隊のマスク、スーツやマシン、ロボットをデザインし続けるという、多大な貢献をしてきた人であるにもかかわらず、クレジットに決して名前を出さないからである。マニア向けの書籍や雑誌にすら、デザイナーの名前が伏せられていた。これは、玩具会社サイドの人間が、制作に関わっているということは色々な誤解を招くという配慮からだというが、そんなことしたら余計に誤解を招くだろ。

荒木飛呂彦が『サザエさん』を語る

荒木飛呂彦『荒木飛呂彦の漫画術』

最初に断っておくと、大していい本ではないです。「秘伝の公開」とか言っている割には、「マンガの描き方」といった類の本に既に書かれているようなことばかりだし、文章も下手だし(無理もない)。だが、中には鋭いことも書いてあって、

アニメの『サザエさん』がなぜ何十年も続いているかと言えば、その時その時で新しく作ったエピソードを加えて、現代風にアップデートし続けているからで、つまり一連のエピソードからなるストーリーによってリニューアルしているのです。作家として一流の人は評論家としても一流のようだ。

『サザエさん』こそは理想のコンテンツ、十年一日で同じことやってるだけで人気が維持できるんだから――なんてことを仮面ライダーシリーズのプロデューサーが言ったりしているが、こういうこと分かった上での発言なんだろうか。冷静に考えれば、莫大なエネルギーを注ぎ込むことなしに、何十年も人気を維持し続けることなど出来るわけがない。時代に合わせて少しずつ少しずつ変えていっているから気づきにくいだけであって、実際、長谷川町子の原作の方は、今読んで大して面白いものではない。――ということを、荒木氏がものすごく遠回しに書いているのは、やっぱりハッキリと書いたら色々差し障りがあるんだろうか。

『水戸黄門』が終わったのも、多分そこを見誤ったからなのであろう。

それにしても、世の中にはマンガやアニメの批評や分析をしている人というのはたくさんいるが、アニメの『サザエさん』についてそういうことをやっている人というのは見たことがない。いるかもしれないけど、まあやったところで労が大きい割には報いも少なそうだ。カツオの性格の変遷について、本格的に研究なんかすれば、戦後の日本の世相の変化についての貴重な資料になりそうな気もするんだけど。

真に偉大な作品ほど、批評や研究の対象になりにくい。

そしてスーパー戦隊についても事情は同じだ。戦隊史について研究しています、なんて言ったら世間からは冗談としか受け取ってもらえないことは間違のないところだ。

『ゴーカイジャー』の視聴率を下げたのは誰か

スーパー戦隊シリーズの第40作目の記念作となる『動物戦隊ジュウオウジャー』に関する情報も出回り始める季節になったが、案の定というか、歴代戦隊とつながったストーリーや、オリジナルキャストの出演を期待する声が上がり始めている。

五年前にもそういうことをやって、視聴率を前年から0.5ポイントも下げたことを『海賊戦隊ゴーカイジャー』の関係者がどういうふうに総括しているのか、ちょっと聞いてみたいところではある。

特に俳優。

当時の雑誌記事を調べていると、宇都宮孝明プロデューサーによれば、当初はオリジナルキャストを出すにしても近年の作品だけで、昔の人など呼ぶ予定はなかったらしい。そしたら「俺も出せ」と逆オファーをしてくる俳優がわらわらと出てきて、その声に押されたのか、それとも別の理由があったのかはよく分からないが、とにかく予定を変更して戦隊OB・OG大量投入ということになった、そしてその結果が視聴率の大幅下落というわけである。

もっともこんな結果は宇都宮P以下のスタッフにとっては最初から分かりきっていたことであった。戦隊シリーズのメイン視聴層は子供である。子供は昔の戦隊なんか知らないし興味もない。またそれに代わって高齢の視聴者の関心を引くようなトピックがあったわけでもなし。だいたい1970年代や80年代の戦隊シリーズをリアルタイムで視聴し、当時の作品に深い思い入れを持っているファンにしてみれば、今の戦隊なんかとても見るに耐える代物ではない。

もっとも東映の上の方の人にとっては、『ゴーカイジャー』は成功作だそうだ。理由はレンジャーキーがバカ売れしたから。もう完全に30分の玩具CM扱いだ。だったらなおのこと、過去の作品のオリジナルキャストを出して後日譚みたいなことをやる意味がない。ゴーカイチェンジで十分だろう。

東映の公式サイトを見ていると、当時としては古巣に対するうるわしい愛情のつもりだったのだろうが、今読むと善意の押し売り感が漂う。今はどう思っておられるのであろうなあ、西村和彦さん。

東映公式サイト・『海賊戦隊ゴーカイジャー』第30話「友の魂だけでも」

橋下徹と土井たか子は似ている

いちおー戦隊に関係した話です。

今の日本の政治は急速に劣化しているとか、反知性主義の跋扈とか、盛んに言われているが、絶対に嘘だと思う。橋下徹氏率いる維新の会に対する熱狂は、1989年に起こった日本社会党委員長の土井たか子ブームとソックリだ。こんなことを言ったら両方から「一緒にすんな!」と叱られそうだが。

維新の党に対する国民の支持なんて、ほとんどが橋下徹個人に対する人気によるものであって、それは党分裂後の世論調査からも明らかである。にもかかわらず、分裂前の国会議員が51人中25人、半分も押さえられなかった。よっぽど人望のない人らしい。この「人気は高いが人望は低い」という点で思い出すのが土井委員長である。1989年の参院選で日本社会党を大勝ちさせながら、その後の党内で何のリーダーシップも発揮できかった人である。もっとも彼女の場合は、建設的なビジョンなど最初から何一つ持っておらず、単に女の政治家であるというだけで、男社会をぶっ潰してくれるであろうという期待を担わされただけの話ではあったのだが。

その「女−男」を「大阪−東京」に置き換えて、25年後の今また同じことをやっているだけとも言える。

さて、以前このブログでは「スーパー戦隊シリーズは時代を映す鏡である」ということを書いたが、訂正をする必要を感じる。少なくとも1980年代くらいまでは、スーパー戦隊は単に戦うだけの存在ではなかった。人類の素晴らしい未来を切り開くという最終的な目標があり、それを阻む敵をやっつけるために、毎週毎週新たに出現する怪人と戦っていた。90年代に入ると段々とそんな壮大な夢や理想を持つことが難しい世の中になって行き、それでもなんとか「正義とは何か」という難問と格闘しながらスタッフは番組を作り続けてきた。それに対し現実の方ではこの25年間、この国の政治の世界で長期的なビジョンが力強く打ちだされたことなど一度もなく、政治家は単にその時その時の「敵」を見つけてはぶっ倒せと叫ぶだけだった。

これは、現実の世界は夢も理想もないものであるから、せめて子どもたちの前だけでは希望ある未来を語っておきたい、とこの国の大人たちが考え続けてきたことの現れだったのだろうか。そんなふうに考えると、それはそれで情けない話ではある。

スーパー戦隊における「レシピと食材」

夕食のカレーの中にコンニャクとサトイモが入っていたら何としよう?

多分、ニンジンもジャガイモもなかったのだが忙しくて買い物に行く暇がなく、仕方なく冷蔵庫にあるもので間に合わせようとしてそういう料理ができてしまった、と考えるのが妥当なところだ。いかにも不味そうだし。しかし、本当にそう断定していいのだろうか。そういう創作料理だという可能性もないとは言えないのではないか。

料理の仕方には二種類ある。一つは、最初にレシピがあって、それに合わせて材料を集め、料理を作る。もう一つは、最初に食材があって、それに合わせて料理法を考える。実際はこの二種類の方法が混合して使われる。では目の前に料理があって、これはレシピ→食材が7割、食材→レシピが3割、といった具合に作られたのだ、ということを、どうやったら判断できるのだろうか。

いったい何の話をしているのだ、戦隊と何の関係があるんだ、と言われるかもしれない。

要は、戦隊の分類をしたいのである。つまり、理念型と現実型と。侵略者から地球の平和を守るためには、こういう戦い方をすべき、というのが最初にあって、それにふさわしい人間を集めて訓練を施し戦隊を結成するのか。それとも、俺たち五人で戦うんだというのがまず最初に決まっていて、どういう戦い方をするかは、五人の能力に応じて決めよう、というやり方か。この分類方法によってこそ、戦隊シリーズの歴史を一望のもとに見渡せる戦隊マップができるはずなのだ。しかし実際にやってみようとすると、意外に難しいのである。主観に左右されず、ここを見れば判断できる、というできるだけ簡便な方法を何としても見つけたいんだけど。

たとえば『超電子バイオマン』では、バイオの血を引くものが戦士に選ばれたということになっている。しかしそれは、バイオの血は濃ければ濃いほど戦士としての適性度は上がるというものなのか、それともある一定の濃度さえあれば誰でもいいのか。ピーボがどのような基準によって五人を集めたのかを明らかにしない限り、この作品の本質を理解することはできない、と思うのだが、私以外にそういう考察をやっている人もいない。

最近の本サイトに関しては、全然更新してないといっても、何もしていなかったわけではないのです。ううん、結局弁解になってしまった。

マジイエローの『ニンニンジャー』への出演について

藤子・F・不二雄『中年スーパーマン左江内氏』「日暮れて道遠し」

1977年、藤子・F・不二雄氏は『中年スーパーマン左江内氏』で初めて青年誌で連載を持つ。今まで少年誌で数多くのヒット作を飛ばしてきた藤子・F氏の、マンガ家として更に新しい境地を切り開こうという意気が込められた作品である。話の内容は「大人向けにテーマを練り直した『パーマン』」とでも言うべきものであり、しかし最終回では結局『パーマン』と何も違わない結論になってしまって、最後にはパーやん(パーマン4号)まで出てくる。あまり素直に喜べる客演ではない。まあ作品としては面白いんだけど。

2011年、スーパー戦隊シリーズ第35作『海賊戦隊ゴーカイジャー』については、もう放映が始まる前から批判が出始めていた。過去のヒーローの登場のさせ方が問題になったのではない、過去のヒーローを登場させるという、その発想自体が既にして批判の対象だったのである。

戦隊シリーズでは作品間のつながりは持たせない。どんなに人気が出ても一年たったら使い捨てにする。それでずっとやってきた。正義とは何か、ヒーローの使命とはどうあるべきか、そのような基本的な価値観からして作品ごとに違う。だから仮に新旧のヒーローが作品の垣根を超えてバッタリ出会ったとしても、意見が一致する保証もない。VSシリーズはどうなんだと言われそうだが、あれは本編とは関係のないお遊びだという認識が前提になっている。

毎年毎年作品世界の設定をゼロから作り直す、という作業は体力を著しく要求する。しかしそれこそが、スーパー戦隊シリーズを途切れることなく三十年以上にもわたって継続させてきた原動力なのである。

さて今年の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』では、春にニンジャレッドとハリケンレッドが出てきたと思ったら、今度は『魔法戦隊マジレンジャー』のマジイエローまで出てくるらしい。それに対してもはや批判の声など影も形も見当たらないのは、かつてのスーパー戦隊シリーズが持っていた体力が、今はもうないということに、みんな気づいてしまったからなのだろう。

「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(後編)

(承前)ツイッターを見ていると、「四人に会えただけでも感激」と喜びのツイートを上げている人がたくさんいる。最初から正直に「四人しかそろいません」と宣伝しておけば、誰もが満足するイベントになったことだろう。なぜそうしなかったのか。五人がそろうと言わなければ、5,550円のチケットが売れ残ると思ったのだろうか。

たったそんなことのために、そんな端金のために、ファンからの信頼を永久に失うという危険をこの人達は冒したのだろうか。しかも、その詐欺がバレないように周到な用意をするわけでもなく。

彼らは別にわずかな金に目がくらんでファンを裏切ったのではない。ファンを裏切るのは悪いことだという認識そのものが、最初から欠如しているのだ。そうとしか思えない。

26日に「前編」を上げた際、私はこのイベントの主催者を鈴木美潮氏であると書いた。その直後の28日に鈴木氏がイベントの報告レポをアップ、そこではイベントの主催責任者は自分ではなく宮内洋氏であるということを、しつこくしつこく強調して書いてある。

事実であるならば、訂正でも謝罪でもしよう。しかしだとすると、イベントの主催責任者は誰かということすら明示しないまま、チケットを売ってイベントを開催していたことになる。これはもう最初からファンをあざむく気満々だったとしか思えない。追及の火の手が上がった場合、責任の所在をあいまいにして追及をかわそうというつもりで。ちなみに伊藤幸雄氏が最初にこのイベントに対して不信感を持ったのは、主催者の名前がなかったからだという(10月8日のフェイスブック)。

たとえ鈴木氏の言い分を100%信じたとして、主犯ではないというだけであって、犯罪行為の片棒を担いだ疑いは全く晴れていない。そして文面から判断するに、チケットを買ってくれた客の期待を裏切る結果になったことについて、申しわけなかったとも何とも思っていないようだ。

そして鈴木氏によって主催責任者と名指しされた宮内氏のほうはというと、何の声明も出す気はないらしい。(公式サイトは10月28日の更新で何の言及もなし)。

特撮イベントの周辺というのは、これほどまでに倫理観の低い世界なのか。

だとすれば、もうこれ以上の追及は糠に釘だ。こんなやり方が常態化しているというのであれば、我々ファンとしては、食い物にされぬよう自衛するまでのことである。この手のイベントには近づいてはならない。

本当に会いたい人がいるならば、直接行くべきだ。

「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(中編)

(承前)「5人そろって同窓会」へ実際に参加した人の報告ルポがネット上に上がり始めたが、それを読むと、この手のイベントの主催者や出演者の間には随分といびつな、もとい、一般のファンとはかけ離れた常識が蔓延している様子が浮きぼりになってくる。

最も驚いたのは、このツイート。イベントが始まってからもなお宮内洋氏は携帯電話で伊藤氏に連絡をつけようとしたらしい(つながらなかったが)。

伊藤氏が断ったのは、主催者に対する不信感もあったが、第一の理由は仕事が忙しかったからである。伊藤氏のフェイスブックによれば、9月11日(イベントの告知日)以降も主催者サイドは引き続き伊藤氏にメールや電話をしていたそうだが、どうしても五人そろえたかったのであれば、伊藤氏の都合のいい日をあらためて聞くべきだった。しかし10月24日という日付を変更する気は最初からなかった、ということは、仕事なんか放ったらかしてイベントの方に駆けつけろと呼びかけていたことになる。

今の仕事に力を尽くすことと、昔の思い出話に花を咲かせることと、この人達は一体どっちが大事だと思っているのだろうか?

一般的な常識からすれば、当然前者である。俳優をやめて今は別の仕事についている人に対して、ファンが望むことは何か。今の仕事で活躍をすることである。忙しく、充実した生活を送り、その結果としてこんなイベントに出る暇なんかなくなったとして、それこそがファンにとって最もうれしい事である。

しかし主催者や出演者らの考えは違うらしい。

宮内氏らの行為については、二通りの解釈が考えられる。

一つは偽装である。イベントの紹介文にはこういう一文がある。

※出演者は予告なく変更する場合があります。つまり、主催者サイドとしては五人揃うように努力はしましたと形だけでも整えることによって、もし金返せという声がファンから沸きおこったとしても、それを押さえつけやすくしようという、そのための工作だったということである。

もう一つは、……これはちょっと考えたくないことではあるのだが、現在の仕事よりも過去の思い出のほうが大事だと、本気で思っているということである。そしてこんなイベントの運営手法が定着しているということは、先日のイベントは特殊なケースではなかったということなのだろうか?(続く)

「ゴレンジャー同窓会」という詐欺事件(前編)

(9月21日のエントリのコメント欄からの続き)

10月24日に新宿ロフトプラスワンで行なわれたイベント「5人そろって同窓会」が詐欺であることについては何の弁解の余地もあるまい。

出演が告知されていたゴレンジャーの五人のうち、ミドレンジャー・明日香健二を演じた伊藤幸雄氏が当日姿を現さなかったのは、直前になって緊急の仕事が入ったわけでも急病になったわけでもない。イベントの告知が行なわれたのは9月11日であるが、もうその時点で伊藤氏の欠席は確定していた。にもかかわらず「多忙な5人のスケジュールが奇跡的に合いました」などという虚偽の宣伝文句とともにイベントの周知が行なわれ、チケットが売られ続けたのである。その一方で伊藤氏は自分のフェイスブックで、9月12日、21日、10月8日、24日と自分は出ないと宣言し続けるという、異様な状態が続いていた。

伊藤氏が出席を断ったのは、仕事の都合であるが、無理して休みをとるという選択肢もなかったわけではない(その場合は色々なところに迷惑をかけることになっただろう)。しかし、そんな無責任な主催者によるイベントとあっては、たとえその後事情が変わってヒマになったとしても、再考の余地などありえなかっただろう。

ツイッターでは、「五人そろわなかったのは残念だが、四人に会えただけでも良かった。ありがとう」という感謝の思いを綴っている人も多くいるようだ。しかしそれは、五人全員がそろうイベントにするべくスタッフ一同が力を尽くし、結果として揃わなかったと思い込んでいる人たちだ。真相を知ればどう思うだろうか。まさに Ignorance is bliss.

これは明らかに犯罪行為である。

チケット代が5550円で、会場の収容人員が約150人。場所代だの機材費だのを差し引いて、この手のイベントにどれほどの利益が出るのかは知らない。しかし問題は金額ではない。主催者である鈴木美潮氏(*注)は、特撮のイベントに十年以上も関わり続けている人である。シロウトではない。そして大勢の特撮のスタッフやキャストからも厚い信頼を寄せられている。そういう人が、ファンの気持ちをあざむくことに何の痛痒も感じない種類の人間であるということは、いったい何を意味するのか。特撮界全体にいったい何が蔓延しているのか?(続く)

* 主催者は鈴木氏ではないという説もあって、「後編」で詳述した。10月31日追記。

「アンケート至上主義」についての誤解

『週刊少年ジャンプ』の「アンケート至上主義」については勘違いしている人も多いように思われる。

それは決して「目先の売り上げのことしか考えない」という意味ではない。いやもちろんそういう傾向はある。しかしそれと同時に中長期的な戦略をも編集部は併せ持っていたし、であればこそ1990年代に650万部などという驚異的な売り上げを記録することもできた。そしてそのバランスが崩れた時に、『ジャンプ』の低迷が始まったのである。

短期的な視野しか持っていなかったことが『ジャンプ』の黄金時代をもたらすと同時にその後の低迷期をももたらした――と思いこんでいる人が多いみたいだが、それは間違い。

諸星大二郎と星野之宣が『ジャンプ』でデビューしたということを知らない人も多そうだ。

この二人の作風が『ジャンプ』向きではない、ということを編集部は分かっていた。分かっていた上でチャンスを与えたのである(ソースは失念)。当時はこういうことをよくやっていた。なぜかというと、雑誌の作風の幅を意図的に広げようと常に努力しておかないと、あっという間に同じようなマンガばっかりになってしまうからである。まあ結局はそうなっちゃったんだけど。そうなると、常に変化する大衆の嗜好に機敏に対処できなくなる。そして転落が始まる。

つまり、長期にわたってヒット作をコンスタントに送り続けるためには、短期的視野と長期的視野の両方を持つ必要がある。よく考えたら当たり前のことなんだけど。しかし『ジャンプ』から間違った教訓を引き出す人もいて、「短期的視野しか持たなくてもソコソコ成功しうるが長続きしない」と考えたりする。そうではない。短期的視野しか持たなければ、ソコソコ成功することすら出来ないのである。

さて戦隊シリーズに話を持って行くと、雑誌とかでスタッフのインタビューを読んでいたら、作品の成功・不成功を、単に玩具等のグッズの売り上げだけでしか判断しようとしない発言が最近になって急に増えてきているような印象がある。シリーズの作風の幅を広げるということに全然関心を持っていないかのようにも思える。

大丈夫なのか。

戦隊シリーズ打ち切りの危機と功名心と

過去に戦隊シリーズの打ち切りの危機があったかどうかについては、今も資料を集めて調査中。今回は中間報告をやる。真相の究明を困難にしているのは、関係者がインタビューで必ずしも本当のことを言うとは限らないことだ。どいつもこいつも自分の手柄を大きく見せかける方向でしゃべりたがる。だから辻褄が合わなくなる。

では、プロデューサーを連続して十五年間も担当した、スーパー戦隊シリーズの最大の功労者ともいえる鈴木武幸氏はどんな発言をしているだろうか。まずは『スーパー戦隊画報』掲載のインタビューから。

『ジェットマン』では思い切って恋愛ものの要素を入れました。これは企画側や現場にあった「戦隊は毎年あって当たり前だ」という緩みだした空気を改革したくて入れた要素でした。周囲の反対もありましたが、結果的に振り幅を広くしたことで翌年の『ジュウレンジャー』につながっていきました。緩んでたのかよ!

雨宮慶太監督の言っていることと随分話が違うではないか。1991年に『鳥人戦隊ジェットマン』で恋愛要素をぶち込んだのは、当時は戦隊シリーズが打ち切りの危機で、それを打開するための乾坤一擲の賭けだと思い込んでいる人は多い。なんか随分とイメージが違うぞ。

もう一つ。『スーパー戦隊戦士列伝 赤の伝説』から。

今だから言えますが、シリーズ終了が具体化しそうになったこともあります。何年のことかは、このインタビューからは全く読み取れない。「具体化しそうになった」ということは、「具体化した」わけではないということか。終了の危機といっても大したことではなかったみたいだ。

鈴木氏というのは、自分の手柄を大きく見せかけるような発言はあまりない。今まで戦隊シリーズは打ち切りの危機を何度も何度も迎え、そのたびに自分の素晴らしいアイディアのおかげでそれを乗り切ることができた、とかいう話を作っても良さそうなのに(いや良くないけど)。

鈴木氏は謙虚で誠実な人なのであろうか? そーゆーのとも違うような気がする。特撮畑出身のプロデューサーというのは、なぜかみんなあまり出世しない。平山亨氏のように、自分から降りた人もいる。その中で、鈴木氏は今や専務取締役。結局の所みんな、出世したくてもできない鬱屈を、インタビューなどで自分の功績を誇大にしゃべることで解消しているのだろうか。なんか書いてて虚しくなってきた。

『ガッチャマン』を無視する戦隊シリーズ

石森章太郎(石ノ森章太郎)『秘密戦隊ゴレンジャー』より。どれが誰のセリフなんだろう。

「パクリとオマージュ」に関する議論というのは、どうしてかくも不毛なのだろうか。

おそらく「独創性」に関する間違った観念が横行しているからであろう。似たようなアイディアを持った作品が以前に存在していたということは、決してその作品の価値を落とすことにはならない。しかし落とすように感じる人は多い。そして騒ぎ立てる。

スーパー戦隊シリーズでいえば『科学忍者隊ガッチャマン』(1972年)の存在がある。

戦隊シリーズの歴史について書かれた書籍では、このアニメ作品の名前が挙がることは絶対にない(多分)。そして、ヒーローは一人で戦うのが当たり前だと考えられていた時代にあって、五人でチームを組んで戦うヒーローがいかに斬新なアイディアであったかとくどくどと説くことから話を始めるのが普通である。んなわけないって。もちろん、集団ヒーローいうアイディア自体はそれほど革新的なものではない、と書いてある本もある。しかしその場合、先行作品というのが真田十勇士とか南総里見八犬伝とか白浪五人男とか。そこまで遡らんでもいいだろう!

『秘密戦隊ゴレンジャー』は『ガッチャマン』を参考にしたということに言い逃れの余地はない。なぜなら石森章太郎のマンガ版の存在があるからである。これ、五人のキャラクターの分け方がまるっきり『ガッチャマン』なのである。そして石森章太郎は名義上の『ゴレンジャー』の原作者。影響を受けていないなどと言い張るのは無理がありすぎる(ちなみに「原作者」というのも実態ではないのだが。これも大人の事情がからんでいる)。

そういえば、『鳥人戦隊ジェットマン』はガッチャマンと鳥の種類が全部同じというのはやはり、『ガッチャマン』へのオマージュだったのだろうか(生物分類学上ではタカとワシ、フクロウとミミズクは区別しない)。偉大なる先達に対して、さりげない形でリスペクトを捧げようして仕込んだような気がする。それとも単に、勇猛さとか素早さとか、プラスのイメージを伴う鳥類限定で、なおかつバラエティに富ませようとしたら必然的にこの五つになる、というだけの話なのだろうか。スズメやハトの戦士なんて確かにイヤだし。

謎は尽きない。

マニュアルで創作は可能か

沼田やすひろ・金子満『「おもしろい」映画と「つまらない」映画の見分け方』『「おもしろい」アニメと「つまらない」アニメの見分け方』

5月5日のエントリのコメント欄で勧められた本をようやく読んだ。確かに創作の理論書としては優れている。映画とか小説とかマンガとかを見て「つまらないなあ、どうしてこんなにつまらないのだろう」と思った時、この本を読むとよい。「13フェイズ構造」に照らし合わせてみて、なるほど第7フェイズが弱いからつまらないのだなあ、と納得できる。そういう本である。

しかしこのような優れた理論書が発売されている一方で、どうして巷間にはつまらない作品があふれているのだろうか。映画を作るのであれば、まず脚本が上がった段階で、面白い作品になりそうかならなさそうか、この理論を使うことによって判定できるはずだ。にもかかわらず、何億という製作費をかけた、面白くもなんともない作品が毎日生み出されているのは、どういうわけなのだろう。不思議だ。

スーパー戦隊シリーズの場合、つまらない作品は13フェイズのうちどれに問題があるかというと、断然第7フェイズ「転換」である。戦隊シリーズの場合、ある日道を歩いていたら突然声をかけられて秘密基地に連れて行かれ、戦士に任命された、というケースが多い。まあ、最初はだいたい運命の渦に巻き込まれるような形で戦士になる。そして途中で転機が訪れ、平和と正義を守る戦士としての使命に目覚め、自発的な意志で戦うことを決意する。それが第7フェイズである。そこをきちんと描かなければ、主人公は人から戦えと言われたから戦っているだけでしかなく、そんな主体性のない存在に視聴者が満足できるわけがない。(そういう意味で、『鳥人戦隊ジェットマン』なんてのは話の構造自体はものすごく王道である。)

どうしてこの程度のことがうまく出来ないのだろうか。

創作という神聖な行為は、「これを表現したい」という、本当に心の底から沸き上がってくる熱情に突き動かされてこそ出来上がるものであって、マニュアル化できるようなものではない、という思い込みでもあるのだろうか。しかしそういうのは歴史に残る名作を生み出すような人が言うことだ。今のニチアサにそんなもん求めてる人なんかいるのだろうか?

『ニンニンジャー』へのジライヤ出演に思う

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「影とりプロジェクター」。郷ヒデキ、といっても帰ってきたウルトラマンとは無関係(多分)。

『手裏剣戦隊ニンニンジャー』10月18日放映に『世界忍者戦ジライヤ』のジライヤが出るらしい。まともに批判する気にもなれないので、今回も『ドラえもん』の話をする。

今でこそ批判的なことばかり書いてるが、私も子供の頃は『ドラえもん』が大好きで、てんとう虫コミックスの19巻が出た時は息せき切って本屋に駆けつけたものだが、「影とりプロジェクター」を読んだ時の気持ちは今でもはっきりと思い出せる。意味が分からない。分からないなりに心に引っかかるものがあったかというと、そんなこともない。単なる意味不明の話である。そこに出てくる女性アイドル「星野スミレ」とやらが『パーマン』に出てくるキャラクターだということを知ったのは十年以上経ってからだが、それを頭に入れた上で読み返すと、それはそれでやっぱり面白くもなんともない話である。

藤子・F・不二雄先生は何を考えてこんな話を描いたのだろう。1968年に連載終了した『パーマン』に未練があることのアピールだったのだろうか? 人気が高いうちに連載が終わったのは色々商売上の理由があったらしいが詳しくは知らない。そのアピールの甲斐があったのかなかったのか、1983年に連載再開、そしてそれ以降は『ドラえもん』に星野スミレがチョイ役として出てくることすらなくなった。気が済んだのだろう。

つまらない話だという感想は今でも変わらないが、別に腹が立つわけではない。自分の作ったキャラクターを、自分の作品の中で、自分の責任で出したのである。仮にその話の内容がファンの思いを傷つける結果となり、「こんなのはスミレちゃんじゃない」という声が沸き起これば、責任は全部自分で負う、という覚悟でやっていることである。「パラレルですから」と言い訳さえすれば何をやっても許されると思っている(そして実際許されている)某映画会社とはそこが違う。

星野スミレは「めだちライトで人気者」で再び『ドラえもん』に登場し、「オンボロ旅館をたて直せ」ではつづれ屋が、「なんでも空港」ではQちゃんやデンカが出てくる。これらはいずれも1980〜81年。この頃から急につまらなくなっていったような気がする。

「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(後編)

(承前)もとはといえばこの『福島民友』の記事は、今年の6月にスーパー戦隊シリーズ史上において初めて女性がメガホンをとった作品(『烈車戦隊トッキュウジャー』OV版)が発売になったことを受けて書かれたものである。その荒川史絵監督は福島県出身者であり、長年の夢をかなえたという、それ自体はとても素晴らしいことである。しかしそれと、スーパー戦隊シリーズにおける女戦士の台頭、および戦後日本における女性の社会進出、この三つを無理矢理結びつけて一つの記事にしたものだから、訳の分からない記事が出来上がってしまった。

ところでこの記事が示唆(断定ではない)するように、女性であることを理由に助監督から監督への昇進が遅れたという事実はあったのだろうか。

まあ多分あったと思う。というか、なかったら逆に不自然だろう。というのは最近の戦隊にしろ仮面ライダーにしろ、正真正銘「三十分の玩具CM」になりつつあるからである。

このブログで何度も書いていることだが、昔は特撮ヒーロー番組は作品であると同時に商品であった。今は単なる商品である。いい作品・おもしろい作品を作ることは二の次で、見ている子どもたちに玩具を買いたい気持ちを喚起させることが最も重要な事になっている。これは私の憶測ではない。雑誌のインタビュー記事でも、みんな結構本音をポロポロ漏らす。玩具を買うのは圧倒的に男児であり、そして過去に男児であったことのある人間のほうが、そのような番組作りにおいて圧倒的に有利であるのは言うまでもない。特撮ヒーロー番組の世界では、監督とは違って脚本家は昔から女性もいた。しかしそれも、玩具を売る以外にも大切なことがあると考えられていた時代であったればこそだ。今後はどうなることやら。

あるいは今後、子供たちに玩具を買いたい気にさせる映像を作る手法をマスターし、男に劣らぬ(あるいは上回る)手腕の持ち主と評価される女監督が続々と出てくるかもしれない。そしてテレビ本編のローテに入ってバリバリ活躍するようになったとして、それが果たして戦隊シリーズにとって祝福すべき未来と言えるのかどうか。

「戦隊初の女性監督」という記事を批判する(前編)

『福島民友』2015年8月21日の「回想の戦後70年 漫画・特撮編(5) ヒロイン最前線へ 戦隊史上初の女性監督」(ウェブ版は図表省略)という記事がひどい。今までも女性の社会進出と戦隊ヒロインとを安直に結びつけるような論考は何度も読んだことがあるが、これほどひどい記事は読んだことがない。

日本における管理職に占める女性の割合は何%で、女性国会議員の比率は何%で、これは先進国中最下位であって、これを引き上げる目標を政府が掲げたなどというニュースを、我々はテレビや新聞でよく目や耳にする。これはフェミニズムに基づいた政策であると思い込んでいる人も多いであろう。とんでもないことだ。これほど反フェミニズム的な主張もないのである。もっとも、当のフェミニストでそういう勘違いをしている人も多いし、そしてそういう人が大学で偉い職に就いて、マスコミで派手に露出活動をしていたりするから、一般大衆が誤解するのも無理もないのだが。

だいたい先進国中最下位だからダメ、という考えは、西欧文明こそが世界で最も優れたものであり、日本も西欧みたいになってこそ国際社会で認められるのだという植民地根性そのものである。

フェミニズムは救済思想ではない。現在の男中心社会では、女性は不利な立場に置かれている、というそこまではよい。だからそこから解放されるために、女性はどのような生き方をすればいいかを教えてあげます――ってふざけんな! それは単に奴隷主から解放された奴隷が、新たな奴隷主を求めているのと同じだぞ。

揺籃期のスーパー戦隊シリーズのヒロインたちの誰も彼も魅力的なのは、自分はどのような戦い方をしたらいいのか、教えてくれる人など誰もいなかったからだ。自分の進むべき道を指し示すことができるのは自分だけだったからだ。そしてシリーズが安定して続き、戦隊ヒロインの模範像が確立されるや急激に魅力を減らしていく。

この『福島民友』の記事では、戦隊シリーズ38作品における女性の比率は26.8%であって、安倍政権の掲げる女性管理職比率30%という目標値に肉薄していてヨロシイという。自民党がそんな政策を掲げるのは、女性を労働力として組み込むことによって現行の体制を強化するためだ。こんな記事を書いたのはどこのどいつだと思ったら、また鈴木美潮氏が噛んでいるのか。って『福島民友』、読売の子会社なのかい。(続く)

岸祐二『ゴーカイジャー』出演の謎

『海賊戦隊ゴーカイジャー』では戦隊OB・OGがドカドカ出てきたわけだが、本当はああいうことはやりたくなかったらしい、という噂があって、根拠をずっと調べていたのだが、どうやら『東映ヒーローMAX』vol.38(2011.9)に掲載された宇都宮孝明プロデューサーのインタビュー記事が元のようだ。ところがこの記事、どうも変なところが多い。

どうしてこうなったのか、あまり思い出せないんですけどね(笑)。まぁ、最初にマジレッドの橋本(淳)くんが出てくれることになって、じゃあ近年の戦隊についてはゲストで出てもらいましょう、と。デカレンジャー、ゲキレンジャー、ガオレンジャーあたりがその流れですね。ところが、カーレンジャーの岸(祐二)くんも出てくれそうだ、ということで、そのへんから、解釈が広がっていったんです。「思い出せない」って、それはないだろう。

テレビ番組では、作ってる最中に予定が変更になったりすることがある。トラブルが生じて代役を立てざるをえなくなったとか、また単にプロデューサーの気まぐれのこともある。それが大ヒットになるケースも過去にないわけではない。最も有名な例は、もちろん初代『仮面ライダー』における藤岡弘、氏の怪我だ。しかし、そんなのは十に一つもあればいいほうで、急激な予定変更は、ほぼ確実に制作者とって不本意な出来ばえに終わる。数少ない成功例が伝説化し人々の話題にのぼり、失敗例は目立たず忘れ去られる。ノストラダムスの予言的中率が99%とか言われる現象と同じだ。

もし『ゴーカイジャー』も予定の変更があったのなら、それはかなり重々しい雰囲気のなかで決断が下されたはずであって、「思い出せない」わけがなかろう。レジェンド大量出演のしわ寄せを受けて、本当はやりたかったのにやれなくなったこともあったはずだ。この手のインタビューで「思い出せない」というのは明らかに「答えられない」を意味する。しかし本当にファンに対してオープンにできない裏事情があるのであれば、そんなもん編集の段階で質問自体消しておくべきだ。

さらに訳が分からないのは、岸祐二氏。制作スタッフは岸氏に出てほしいわけでは全然ないにもかかわらず、オファー出したということなのか? それとも岸氏が「なんで俺を出さないんだ」とスタッフに凄んで詰め寄って、無理矢理出演を要求でもしたんだろうか。それはそれで考えられない話だが。

意味不明なことが多すぎる。継続して調査する必要があるのだろうか。いずれにせよ、『ゴーカイジャー』はスタッフが心から楽しんで作っているのではないというのは最初から見え見えだったけどさ。

革命作になりそこねた『ダイレンジャー』

白倉伸一郎氏が常々スーパー戦隊シリーズについて見下すような発言を繰り返していることと、氏が戦隊シリーズのプロデューサー(当然サブだが)を『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(1992年)と『五星戦隊ダイレンジャー』(1993年)の二作だけしか務めなかったということは、無関係ではないように思われる。

この頃は戦隊シリーズ四十年の歴史の中で、最も守りに入っていた時期といえる。白倉氏は「正義とは何か」「ヒーローは何のために戦うのか」という問題について特に深い関心を持っているプロデューサーである。『ジュウレン』はもともと無難さを目指した作品だからいいとして、『ダイレン』は特撮ヒーロー物の歴史に革命を起こす可能性を秘めながら、結局は無難に終わった作品であり、若き日の白倉氏がその体験を元に「戦隊では俺のやりたいことはできない」と心に刻んだとしても無理もない。

その『ダイレン』が秘めていた可能性とは何か。

結局のところ嘉挧は嘘をついていたわけだ。「人類を守れるのはお前たち五人しかいない」とか言っていたが、実は嘉挧にとってはゴーマに戦いを止めさせるための複数のプランを練っていた。そして他の手段のメドが立てば、ダイレンジャーなんかいつでも解散する予定だった。だから第45話でそれが露見した際、五人は改めて「自分たちはなぜ戦わねばならないのか」という問いがつきつけられたはずだった。自分たちを導いてくれる指導者もなければ、既成品の理念もない。戦いを継続するにせよ解散するにせよ、あくまでも自分たちの主体性を賭けて決断を下さなくてはならなかったはずだ。

その問題に真正面からぶつかっていれば、『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)が切り開いた新境地の、そのさらに先を行くものになっていたに違いない。

ところが五人は、俺たちはどうしたらいいんだあ、とオロオロするだけ。

スーパー戦隊シリーズがその問題について格闘するのは、結局『未来戦隊タイムレンジャー』(2000年)まで先送りになる。といってもそれは、白倉伸一郎センセイが初めて平成仮面ライダーのプロデューサーを務める、一年前のことになりますが。

戦隊マップ(新版)・第一案

戦隊マップ新版を試作してみて一番意外だったのは、激走戦隊カーレンジャーが一番中央に来てしまったことである。これではまるで、最も特徴のない戦隊みたいだ。

原因はクルマジックパワーが曖昧な設定になっているからである。『電撃戦隊チェンジマン』のアースフォースなんかと比べてみるとハッキリする。地球が危機に陥ったことは過去に何度もある。その度ごとにアースフォースが発動して地球は救われた、このことは記録に残っており、確実なことである。それに基いて地球平和守備隊内に巨大設備を前もって作っておいた。アースフォースは神秘の力と作中で言われているが、別に不思議パワーでもなんでもない。それが地球を救う力であるということは、絶対確実な事実として作品世界の中に存在している。

ひるがえってクルマジックパワーはというと、これが地球を守る力であるという保証があるんだかないんだかよく分からない。よく分からないから、イチかバチかとにかくやるしかない!という姿勢で戦っているかというと、それすらよく分からない。当然それが組織に属する力なのか個人に属する力なのかも分からない。分からないことばかりである。

『激走戦隊カーレンジャー』は人気は高いし私も好きな作品ではあるが、結局異色作としてしか評価されていないというのは、このへんに原因があるような気がする。

脚本家の浦沢義雄先生を責めることはできない。勧善懲悪のヒーロー物は不慣れなのだから、こういうことはプロデューサーがきちんと手綱を取らなければだめだ。で、プロデューサーは誰かというと、高寺成紀氏なのである。やたらと設定に凝るのを作風としている人である。凝らなくてもいい所に凝ってトラブルを起こしたこともある。そんな人が制作した作品が、なんでこんなユルユルの設定になっているのか。さらに、『メガレンジャー』と『ギンガマン』はきちんと地球を守る力の設定がしてあるというのが一層意味不明である。

白倉伸一郎氏の『ヒーローと正義』は大して面白い本ではないが、『カーレンジャー』のラストについての批判はまっとうなものであり、両氏のライバル意識が見られるという点でも貴重なものである。

逃げ道を確保する雨宮慶太(後編)

(承前)その『ジェットマン VOL.3』での鈴木武幸プロデューサーの寄稿文から引用する。『鳥人戦隊ジェットマン』の企画立ち上げの頃の回想で、井上敏樹氏をメインライターとして抜擢する決定を下し、それに引き続き

若いライターには、若い監督が欲しい。それも、ビジュアルに凝り、新鮮で、絵作りにしっかりしたポリシーを持つ監督。「未来忍者」の雨宮慶太監督しか私には浮かんでこなかった。テレビシリーズは、未経験の彼だったが、私には障害はなかった。以下雨宮監督の才能に対する賛辞が延々と続く。

ただこれは鈴木氏にとっての自慢話でもある。若い才能を見抜く眼力が自分にあったからこそ、経験の浅い雨宮氏を起用するなどという大胆な決断ができたのだ、という。それは雨宮氏の言っていることと正反対である。戦隊シリーズが終了するなどという、大変な事態に直面でもしない限り、思い切った決断などできない人だ。鈴木氏に対して雨宮氏はこう言ったも同然である。

どっちが正しいのだろうか。軽々しく判断できる問題ではない。しかし経緯はともかくとして、結果的に雨宮氏にとっては鈴木氏は恩人ではないのか。それでこういう言い方をするのか。いやもちろん鈴木氏のプロデューサーとしてのやり方に批判があるならば、正々堂々きちんと批判すればいいのである。それこそ一種の「恩返し」だとも言える。なんでこんな仄めかしてケチをつけるような言い方をするのか。

また雨宮氏は、井上敏樹氏がメインライターに抜擢された経緯も、自分と同じようなものであったという印象を人に与えるような書き方をしている。これはもう明らかに事実と異なる。

そういえば井上敏樹氏もまた、戦隊シリーズの打ち切りの危機を救った救世主であるかのような噂を立てられることの多い人である。しかし本人はというと、自分をそのようにアピールするような発言はない(管見の範囲だが)。井上氏といえば、平成仮面ライダーやアニメの脚本、また小説の執筆と、幅広い分野で活躍し、また作品も高く評価されている人である。本物の勲章をたくさん持っている人は、ニセの勲章を欲しがる理由なんかないのであろう。

スーパー戦隊シリーズの視聴率(改訂版)

逃げ道を確保する雨宮慶太(前編)

『ジェットマン VOL.3』(スーパークエスト文庫、1994年)には鈴木武幸プロデューサーが寄稿。雨宮慶太氏を起用した経緯についても言及がある。

高寺成紀氏に対しては、私は「敵ながら見事」と思っている。自分(一人)が作った『仮面ライダークウガ』という作品の偉大さを喧伝するためならば、昭和ライダー(末期)や宇宙刑事や戦隊シリーズのファンを全部敵に回すのも厭わないという、その潔い態度に感服するからである。

ひるがえって、安全な逃げ道を確保しながら自分の功績を大きく見せかけようとする人に対しては、私は一切の信をおくことはできない。

戦隊シリーズ打ち切りの危機について調べていたら、こんなツイートが出てきた。雨宮慶太氏というのは『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)のパイロット監督。

ジェットマンは戦隊シリーズが今年で終わりで最後だからって事で、当時ペーペーだった俺と井上が鈴木Pに呼ばれて始まったのだ。(2012年8月23日)最後というのは誰が言ったのか?

どういう場所で出た話なのか?

いつの時点での話だったのか。また撤回されたのはいつか?

どの位の人数の間で共有されていた話なのか?

具体的な話が全然ない。

もしこの雨宮氏に対して質問攻めにする奴がいたら? 多分「いやあ、昔のことだから記憶が定かでなくて。でも確かにそんな話が……」で追及をかわしていたことだろう。しかし質問をする奴はいなかったし、だから当時スーパー戦隊シリーズは打ち切りの危機だった(そして自分は救世主?)という噂を流布するのに成功したわけだ。

つまりこれは雨宮氏にとって賭けだったのである。負ければ小損、勝てば大得、という。

誰もがやっていることだ、そんなことで一々卑怯とか言われてはたまったものではない、と言われるかもしれない。しかしそれでも汚いものは汚いと思う。

だいたいこれは鈴木プロデューサーの言っていることと正反対である。もちろん鈴木氏の方が勘違いしているという可能性もあるが、ここまで露骨に恩を仇で返すような発言をしていいのだろうか。しかも、井上敏樹先生まで巻き込むようなまねをして。(続く)

戦隊における「司令」と「総司令」の区別

プロ野球といえば、十年くらい前までは、チームが強いのも弱いのも全部監督の責任のように考えられていた。

チーム作りには「選手の獲得」と「選手の指導」という二つの作業が必要である。監督はこのうちの後者の責任者であるに過ぎない。全体を統括する責任者はゼネラル・マネージャー(GM)という。ところがなぜか日本では「GM」という概念自体が長らく知られておらず、監督にGMの仕事までさせるとか、GMに相当する人間は存在しているのだが表に出ず、チーム作りが成功しても失敗しても監督を矢面に立たせるとかしていた。なぜこんな異常な状態がずっと続いていたのかよく分からない。日本のタテ社会の人間関係とからめて論じれば、日本人論が一本できそうな気もするが、まあそれはともかく。

最近ではプロ野球ファンの意識も昔に比べて随分と進歩したようで、なんでもかんでも監督の責任にするような論調は以前に比べて弱まっているように思われる。

さて戦隊の分類である。

戦隊の性格を分析するのに、「戦士がどのようにして集められたのか」に着目するのは常道である。地球防衛軍に所属する優秀な隊員であり、厳しい選抜試験をくぐり抜けて選ばれたのか。それともたまたま道を歩いていたら偶然事故が起こって強化人間になってしまったのか。しかしこんな分析方法では、チームのことは半分しか把握できない。司令官についても同様の検討をしなくては、その戦隊の全貌を把握したとは言えない。優秀な指揮能力を持った人間が選抜されたのか、それとも他に人がいないから仕方なくなったのか。

戦士を選ぶのは司令官の仕事ではない。司令官にも上司がいるはずで、仮にそれを総司令官と呼んでおくと、そいつが戦士を選んだはずだ。もっとも作品を作っている側も、そのへんをキチッと詰めて考えているとも限らなかったりするのだが。

地球を守る組織にとって、戦士がパーツに過ぎないと考えるのであれば、司令官だってパーツに過ぎないのである。戦士と司令官は横に並んでいる存在である。上下関係ではない。しかし人と人との関係を、我々はどうしてもそのような図式にあてはめて考えようとする。日本人の悪い癖である。

スーパー戦隊のファンはプロ野球ファンの意識に追いつけることができるであろうか。

『ニンニンジャー』と「志」の問題(補足)

藤子・F・不二雄『ドラえもん』「サカユメンでいい夢見よう」(画・たかや健二)

7月7日のエントリへの追記

もし仮に脚本家の仕事が、なんの独創性も要らず、ただただスポンサーやテレビ局やプロデューサーの指示に従って台本に文字を埋めるだけの作業であるならば、それはもはやクリエイターとは呼べない。しかしそれでも最低限の内容を備えた無難な台本を、毎週毎週締め切りを守って仕上げるのであれば、その職人技に敬意を払いたいとは思う。だが、『ニンニンジャー』の下山健人氏はそれすら出来ていないように見える。

白倉伸一郎センセイを筆頭に、仮面ライダーのスタッフは、スーパー戦隊に対して妙に見下すようなことを言う、ということはこのブログでもさんざん言ってきた。つまり、戦隊にはフォーマットというものがある。今年は忍者だ、恐竜だ、侍だ、とお題を与えられ、それをフォーマットに当てはめれば、どんな番組が出来上がるかはほぼ決まる。楽な仕事だ。それに比べて仮面ライダーは……とかなんとか。

しかし仮に戦隊シリーズにそんなフォーマットがあったとして、コンスタントに60点の作品を完成させるのも、決して簡単な仕事ではない。なぜなら、個性を殺すことは個性を生かすことと同じように難しいからである。嘘だと思う人は、『ドラえもん』で時々絵が変になっているコマを見れば良い。藤子・F・不二雄先生が忙しくてアシスタントに代筆させたのである。アシスタントたちは必死に自分のタッチを殺し、藤子・F先生に似せようと必死に描く。それでもやっぱり個性は出てしまう。

もし下山氏が、戦隊のメインライターとして自分がやりたいことなんか何もない、と本気で思っているのであれば、『ニンニンジャー』だってもっと無難にやればいいのだ。60点を確実に保証、とは言わないが、55点くらいなら確実にとれる方法はある。とりあえず主人公に「俺は人を守るために戦うぞ」と言わせておく。過去の戦隊でも、主人公の目的がゴチャゴチャとっちらかってイマイチ何がしたいのか分からなかった作品が、途中でそれをやって一気に話が分かりやすくなったというケースは何度かある。作品名は出さないでおくが。『ニンニンジャー』で、やれラストニンジャの称号がどうこう言っている時点で、下山氏がクリエイターとしての志を完全に捨て去っていないことは明らかである。

もっとも、そんなもの持っていたところで何かの役に立つとも思えんが。

『ニンニンジャー』と「志」の問題

僕の本当にやりたいことは、朝のフォーマットでできるわけがない。(『キャラクターランド』Vol.1 『手裏剣戦隊ニンニンジャー』メインライター下山健人インタビュー)「朝」というのはニチアサ(日曜朝に放映されるスーパー戦隊・仮面ライダー)を指しているように思われる。

スーパー戦隊シリーズのメインライターに初めて起用された人が、こういう志の低いことを考えていたとしても、最近の時勢を鑑みれば無理のない話ではある。しかしこういうことを公言したり、それが活字になったりすることを、体面が悪いと判断する人は誰もいなかったのだろうか。

たとえば『仮面ライダー鎧武』のメインライターを務めた虚淵玄氏は、番組終わってから雑誌でインタビューを受けまくりだが、あれはダメ、これはダメと表現規制でがんじがらめの上に玩具スケジュールはギッチギチ、思い通りに筆をふるうことができず随分と悔しい思いをしたであろうことは文面から容易に推察される。もともとは平成仮面ライダー初期のテイストを取り戻したいという意気込みゆえにメインライターを引き受けた人である。プロデューサーの武部直美氏も板挟みで相当苦労したに違いない。それに比べれば、もう最初から「やりたいことは別にありません」と言ってくれる下山氏は、武部氏にとってどれほど有り難く思えたことか。そして、新しいヒーロー像の創出に何の情熱も持つことなく、ただテレビ局やスポンサーの言うことに従って台本に文字を埋めるだけの脚本家が今後ますます重用されていく。

井上敏樹氏は私の尊敬する脚本家の一人であるが、『語ろう! 555 剣 響鬼』で「新しいことにチャレンジして失敗するのは良い。最近の若いもんはチャレンジすらしない」などという内容のことを言っているのには心底ガッカリした。この人も、若い頃は「新しいことにチャレンジするだけなら簡単だ。新しいことにチャレンジした上で成功させて初めて評価される」ぐらいのことは言っていたのではなかろうか。知らんけど。あるいは、あの不遜な態度を売りにしている井上氏にすらこんな弱気なことを吐かせるくらいに、今のニチアサをとりまく状況は閉塞感に満ちているということなのだろうか。

7月13日に追記

『カーレンジャー』の最初のつまずき

ジェットマンは「仕方なく選ばれた戦士」か?に引き続き、戦隊の分類について。

『鳥人戦隊ジェットマン』は確かに当時の戦隊シリーズにおける常識の壁をすり抜けることに成功したが、壁を打ち壊したわけではなかった。戦隊を、どういう方針に基づいて戦うかに着目して「長期ビジョン系」と「臨機応変系」に分類した時、前者が正当で後者が異端である、という常識がある。『ジェットマン』でもプロが戦えないから仕方なくシロートが戦う、という設定にしており、シロートの方がプロよりも優れているという積極的な理由があったからシロートが戦ったわけではない。

そしてそれが『激走戦隊カーレンジャー』の最初のつまづきの石にもなった。

カーレンジャーの五人は伝説に選ばれた戦士である。ではその伝説とやらが、いつの時代から、どんな人々によって、そして彼らのどのような思いを込めて伝えられ続けてきたものなのか、作中で説明が一切ない。なんでこんな設定にしたのだろう。なんだかよく分からない理由でいつのまにか巻き込まれて戦士にされてしまったという設定にしたほうが良かったんじゃないのか。そのほうが『カーレンジャー』という作品の雰囲気にも合致していたように思う。

結局は、『カーレンジャー』のような、革新的な意欲に満ちた作品にして、戦隊シリーズの旧来の常識から逃れることができなかったということなのだろうか。

私は不思議コメディーシリーズは少ししか見たことがないが、あまりのシュールな世界に目の回る思いをした記憶がある。『カーレンジャー』では浦沢テイストがかなり薄めであることは否定しがたい。浦沢テイストと戦隊テイストで化学反応を起こすつもりが、お互いの持ち味を殺していたようでもある。成功していれば、今頃は『カーレンジャー』は戦隊シリーズの救世主であり新しいスタンダードになっていたに違いない。原因はやはりプロデューサーだろうか。最初に「こういう作品にする」と細部にわたって全部ガチガチに決めてからでないと何も始められない人だからなあ。まさに「長期ビジョン系」というわけか。『カーレンジャー』といえば「浦沢義雄の作品」という論じ方ばかりがなされているが、「高寺成紀の作品」という論じ方を少しくらいはしてもいいと思う。

なぜイエローフォー交代の真相を知りたがるのか

『超電子バイオマン』(1984年)のイエローが途中で交代した件については、いまだに真相のすべては明らかになっていない。当時のスタッフやキャストの発言から、断片的な情報をすくい上げて組み合わせ、おぼろげな輪郭を描き出すのみである。先日もある掲示板でそんな話題が出ていた。するとこんな発言があった。

「なんでそんなこと知りたいの?」

そんなことが今さら明るみになったところで、『バイオマン』という作品の面白さが増したり減ったりするわけではないし、戦隊史における『バイオマン』という作品の位置づけが変わるわけでもない。――なるほど、確かにその疑問はもっともである。

ファンが知りたいのは、ただ一点のみである。その交代劇阻止のために一体どの程度の努力が払われたのか。

イエローの交代は作品にとってマイナスでしかなかった。第一に、地球を守って戦えるのはバイオの血を引いた五人だけだ、という設定で始まった話が、戦死者が出た翌週にもう代わりが出てきた。話の辻褄が合わなくなった上に緊張感もそがれた。第二にヒロイン二人の性格の描き分けの予定が狂って無茶苦茶になった。

『バイオマン』のキャストやスタッフのインタビューが、雑誌に載ったりすることがある。そういう話は大抵、『バイオマン』をいい作品にすべく当時みんな命がけだった、などという話になる。別にそれを疑う気はない。実際第17話撮影中で郷史郎役の阪本良介氏が大怪我をし、その後完治していないにもかかわらず撮影に復帰した話は感動的である。しかしそういった話を得意気に披露する一方で、矢島由紀氏の降板の時は現場の雰囲気がどのようなものであったのかについては誰も何もしゃべらない。矢島氏が辞めたいと言ったのか、それとも矢島を辞めさせろと主張する奴がいたのかは知らない。矢島氏で続けられるよう、みんな懸命の説得を試みたのだが止むを得ず果たせなかったのか、それとも役者の代わりなんかいくらでもいるんだ、辞め(させ)たいと言ってるんだから辞め(させ)ればいいだろ、どうせジャリ番なんだしと、深く考えもせずに交代になったのか。そのことに対していつまでも関係者一同口を閉ざしている以上、その「『バイオマン』をいい作品にすべく命がけだった」という話に対しても、ファンとしては今後ずっと値引きして受け止め続けざるをえないのである。

ジェットマンは「仕方なく選ばれた戦士」か?

勧善懲悪で何が悪いのか?前・中・後・に続いて戦隊の分類について再論。

私、ずーっと昔から、こんな日を待っていましたの。退屈な毎日から飛び立てる日を。あぁ、感激ですわ。私が地球を救うなんて。私、燃えます!『鳥人戦隊ジェットマン』第一話の、香が戦士に誘われるシーンからなんだが、しかしこれよく考えると、すごいセリフだなあ。バイラムの侵略を前にして、地球はシロートによる部隊で立ち向かわなければならなくなった。まさに絶体絶命の危機。それを喜ぶのかこの人は。いや香だけではなくて、ジェットマンってなんか全員楽しそうだ。客観的に見ればこれほど絶望的な状況はないというのに。

確かに知力体力精神力使命感他いろいろ、スカイフォースの正規の隊員に比べて劣っているというのは事実である。しかしそれを戦士として劣っていることに直結させるのは適当ではない。シロートにはシロートなりの戦い方というものがあって、それは必ずしも正規隊員に比べて劣っているとは言えないはずだ。という観点からはネオジェットマンの存在というのも実はかなり作品の奥深いところを突いていたのではなかったか。

もっとも『ジェットマン』という作品自体、この点を深く掘り下げていたとは必ずしも言いがたい。井上敏樹氏は戦隊のメインライターを以後一度も務めることはなかったのは残念ではあるが、その衣鉢を継いだのは間違いなく小林靖子氏である。『星獣戦隊ギンガマン』のリョウマは地球の平和を守ることよりも、「兄を超えたい」という自分の個人的な願いの方が大事だと思っていた節がある。そういえばこいつも補欠繰り上げだった。『未来戦隊タイムレンジャー』の竜也もまた家名の束縛から逃れたいという思いから、戦士になったんだっけ。

小林靖子が好きだという人も嫌いだという人も、多分同じ所に引っかかっているのではあるまいか。地球の平和のことよりも、自分のことのほうが大事だという。でも、目的に向かって直線よりも迂回路を行くほうが確実に辿りつけるという場合もあるはずだ。迂回路は、直線で行けない場合に限って仕方なく選ぶ道、とは限らない。

『カーレンジャー』の最初のつまずきに続く

小説の地の文における「姓と性」

佐野洋『推理日記』と言えばミステリー時評集の名作だが、さすがに三十九年間も雑誌に連載していたというだけあって、中には変なのもある。第七巻(1995年)収録の「女性登場人物の呼び方」では、小説では地の文で男は姓・女は名で書き表す習慣があるが(佐野氏自身も含めて)、これは女性蔑視なのではないかとか書いてある。

なんじゃそりゃ。

「神の視点」なんて言葉もある通り、小説においては作者は神である。だからといって作者は登場人物全員に対して全くの公平・平等な態度で接しなくてはならないわけではない。堅苦しい雰囲気の中で接する登場人物もいれば、なれなれしい態度で扱う登場人物もいる。それに応じて登場人物を姓で記したり名で記したりする。そしてその結果として男は姓・女は名というふうに書き分ける小説が出来上がったりもする。実際そういう小説は多い。それをいちいち女性蔑視とか言われてもなあ。

ただこれは佐野洋氏が変というよりは、1980年代が変な時代だったという気がする(1995年はその予熱が続いていた時期)。

日本におけるフェミニズムの最高揚期。

女性差別をなくすということと、男と女の扱いを何から何まで同じでなければならないとすることは別だろう。こういう稚拙な議論をしていたことが、その後フェミニズムが自民党にとりこまれ、単なる資本主義の補完勢力に成り下がっていくことにつながっていったような気がしてならない。

戦隊シリーズで言えば、『電撃戦隊チェンジマン』(1984年)で伊吹長官が「さやか」「麻衣」とか呼んでいるのが、不自然といえば不自然である。しかしその不自然さが、隊内の人間関係の多様性を保障していたという面がなくもない。翌年の『超新星フラッシュマン』以降は呼称は名で統一されることが多くなる。ともに命をかけて戦う仲間の間で差をつけるようなことがあってはおかしいという配慮なのであろうが、それがドラマ性を薄める作用も果たしたような気もする。

そろそろ姓で呼び合うような戦隊を久しぶりに出しもいいのではないだろうか。

戦隊における人間関係と呼称

「デカレンジャー 10 YEARS AFTER」に思う

「特捜戦隊デカレンジャー 10 YEARS AFTER」に関する、さいねい龍二氏のブログ。

先日監督と話した時に、vsマジもゴーカイもデカとは違う時間軸のパラレルワールドの話なんで忘れてね、なんて話してました。今さらカマトトぶる気はないんだけど、戦隊のスタッフやキャストの間で「パラレル」という言葉がこれほど気安く使われているという事実には、多少の失望を感じないわけでもない。

もっともこういう、キャラクターに対する愛情のなさという問題は今に始まったことではない。というか昔のほうがひどかった。昭和の仮面ライダーシリーズに参加した脚本家によれば、「次はV3の客演回ですから」とプロデューサーに一言言われるだけ、V3に関する資料なんか渡してくれることもない。そうやってV3の出てくるシナリオを書いていた。そういうことをインタビューで、大して悪びれることもなくしゃべっていたりする。

そんないいかげんな仕事が通用したのも、当時一般家庭に録画機器なんかなかったからであろう(あったとしてもビデオテープがものすごく高かった)。一人称が「ぼく」だろうが「おれ」だろうが、一般の視聴者にはそもそも分からない。偏屈なマニアが目くじら立てたくても立てるすべがないという状況。

科学技術が発達し経済的に豊かになり、今では過去作の第○話を見たいと思えばいつでも見られるようになった。情報量は以前に比べれば圧倒的に多くなりマニアの目も肥え、それに対して作り手の側の意識は以前のまんまときている。話のつじつまが合わないとかキャラクターの性格が似てないとか指摘されても「パラレルですから」と言い訳すればそれ以上の追及を免れると思ってる。便利な言葉だ。

科学の進歩は必ずしも人間の生活を豊かにするとは限らない。「3・11」以降そういうことを言い出す奴が急に増えたが、仮面ライダーや戦隊のファンからしてみれば、何を今さらという感じがする。

「戦隊シリーズの生みの親」はなぜ四人もいるのか

『ドラえもん』10巻「見えなくなる目ぐすり」より。藤子・F・不二雄氏は自分一人で描いた作品をも、A氏との合作であったかのように描いていた。こういう人は珍しい。逆はよくあるが……。

というわけで、「戦隊シリーズの生みの親」に関する議論。今までの整理も兼ねて。

石ノ森(石森)章太郎

スーパー戦隊シリーズ第一作『秘密戦隊ゴレンジャー』の原作者――といっても名義上のものだし、本人にとっても気に入った作品ではなかったようである。『バトルフィーバーJ』以降のスーパー戦隊に自分のテイストが受け継がれているなどという主張をしたこともない。しているのは石森プロだけ(2月9日のエントリ参照)。

渡邊亮徳

『ゴレンジャー』製作時の東映テレビ部部長。大下英治『日本(ジャパニーズ)ヒーローは世界を制す』1995年(2014年に増補改訂版『仮面ライダーから牙狼へ』)という本は、『ゴレンジャー』が大ヒットしたのはすべて渡邊氏の手柄であり、平山氏も吉川氏も、単に渡辺氏の素晴らしいアイディアを実行に移すだけの手足という書き方をしている。んなわけあるか。次のエントリで詳しく論じる。

平山亨・吉川進

両名とも『ゴレンジャー』のプロデューサー。企画書を書いたのは平山氏だが、病気療養ということもあって、実際の制作の指揮をとっていたのは吉川氏、ということでいいんではないか。二人とも自分が生みの親だという主張をしているが(それぞれ2014年11月15日と7日のエントリ)、『東映ヒーローMAX』Vol.29(2009年6月発行)のインタビューで吉川氏は、はっきりと平山氏の名前を出し、自分と平山氏との考え方の違いについて具体的に述べている。それに対して平山氏に対してこの点を深く突っ込んだインタビュアーは見たことがない。この問題に関しての決着はついた、と言えるかな。

ちなみに『東映ヒーローMAX』のインタビュアーは切通理作氏。この人もなあ、やればできる人なんだけどな……。

「戦隊」自体に商標権はあるのか(後編)

(承前)スーパー戦隊シリーズは英語で Super Sentai Series という。戦隊の英訳は sentai である。squadron でも task force でもない。4月25日のエントリで書いたことであるが、「戦隊」は本来は軍事用語であって、「スーパーヒーローの集団」という意味で使うのは、原義から離れた新しい用法なのである。

子ども向け小説やマンガで「戦隊」という言葉が使われるのは昔からあった。しかし松田博路『宇宙戦隊』(1957年)にしろ小沢さとる『海底戦隊』(1960年)にしろ、明らかに原義としての「戦隊」である。判断に苦しむのは『レインボー戦隊ロビン』(1966年)である。「戦隊」という単語をタイトルに使ってヒットしたと言える初めての作品であろうが、主人公のロビンが六体のロボットを従えて戦うというのは、これも現在我々が抱いている「戦隊」のイメージとの隔たりは大きい。なおこの直後、松本あきら(零士)『少年プラズマ戦隊』だとか貝塚ひろし『秘密戦隊ハリケーン』だとか望月三起也『ゼロ1戦隊』だとか、戦隊という語がついたマンガが続々と雑誌に発表されている。「二匹目のドジョウ」というやつに違いない。創作子どもSF全集の一冊として豊田有恒が書いた小説『少年エスパー戦隊』(1969年)、ヒット作と言えるのは多分これだけだろう。

で1975年に『秘密戦隊ゴレンジャー』の直後には、1977年の『合身戦隊メカンダーロボ』『超人戦隊バラタック』(アニメ)、1978年の『恐竜戦隊コセイドン』(特撮)。この内一つでもヒット作が出ていれば、事情は今とは違ったものになっていただろうと思われる。

で、結論だが、確かに「戦隊」という言葉は昔からある。しかし現在では原義とは離れた意味で使われている。新しい意味を付与し、またその普及に貢献したと言えるのはほぼ東映のスーパー戦隊シリーズだけ。である以上、「戦隊」という言葉の独占使用を主張するのは、商業道徳にもとるとは言えないんじゃなかろうか。

仮にたとえば大日本帝国の航空戦隊を題材にとった映画を松竹とか東宝が制作し、グッズを作って売ったりしたらどうなるのだろうか。それで裁判になったりしたら? これはさすがに東映が負けるだろう。

『少年エスパー戦隊』が今アニメ化になったりしたら、面白いことになりそうだ。どこかやりません?

「戦隊」自体に商標権はあるのか(前編)

「戦隊」という言葉自体が商標登録されている、という事実を知った時はかなり驚いた。

誰が登録したのか。ウィキペディアを見ると東映になっていたりバンダイになっていたりしてよく分からない。ローカルヒーローでは三人以上のグループものは当たり前に「○○戦隊△△」なんて名乗っているが、あれも細々とやっている限りにおいてお目こぼしをしてもらっているだけのことで、ちょっと派手な展開をして大きく注目を浴びたりすると潰されるらしい。小説やマンガの商業出版物のタイトルで「戦隊」が使われることもある。そういうのが人気が出てアニメなり実写なりで映像化されることになれば、多分タイトル名は変更させられるのであろう(そういうケースはまだないが)。

こういうことは許されていいのであろうか?

「戦隊」は造語ではない。昔からある言葉であり、大日本帝国の陸海軍でも使われていた。子ども向けのヒーロー物番組としては、1966年放映のアニメ『レインボー戦隊ロビン』が有名である。原作はスタジオ・ゼロ、つまり石森(石ノ森)章太郎がいたところであり、1975年に『秘密戦隊ゴレンジャー』という番組名を決めた際、「レインボー戦隊」のことが脳裏になかったわけがない。

実際に法廷で白黒争うような事態になったらどうなるかは知らない。ただ、「戦隊」という言葉を使用する権利は事実上東映が一手に握っているという現状がある。そして戦後日本で「戦隊」という言葉がどのように使わてきたかの歴史を鑑みた際、決してそれを阿漕なやり口と言うことはできない。

ここで「バイオマンとフラッシュマンに「戦隊」が付かない理由」と話がつながってくる。(続く)

バイオマンとフラッシュマンに「戦隊」が付かない理由

「スーパー戦隊シリーズ」という名称が確立したのは、『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)放映中である。それ以後番組名に「戦隊」の文字が付かなかったのは『超電子バイオマン』(1984年)と『超新星フラッシュマン』(1986年)の二作のみ。

もちろんこれは、単にマンネリ防止のために変わったことをしてみただけと理解している人も多いだろう。では、その間にある『電撃戦隊チェンジマン』(1985年)には何故ついているのか。それがシリーズ初代の『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)と同じく軍人戦隊であるということを、偶然と片付けていいものかどうか。

「戦隊」と言えば今では「スーパーヒーローの集団」みたいな意味が完全に定着しているが、本来これは軍事用語である。詳しい意味はウィキペディアでも見てください。スーパー戦隊シリーズの初期の作品は、すべて軍やそれに準ずる組織に所属しており、本来の用法にのっとった使い方といえる。『電子戦隊デンジマン』(1980年)は例外のようにも思えるが、これもデンジ星の亡命政権に所属する部隊という解釈が可能である。1982年には戦隊シリーズは新体制に移行し、軍隊的な規律とは完全に無縁なヒーロー物として『大戦隊ゴーグルファイブ』が生まれた。「果たしてこのまま『戦隊』という言葉を使い続けていいのだろうか?」という疑念がスタッフの間に生じた可能性はある。だったら思い切って外してしまえ。そして外した『バイオマン』も『フラッシュマン』も十分なヒット作になった。ここにおいて新スタッフは、今後はもう何の気兼ねもなく「戦隊」という言葉を使って番組を作っていくことに自信を持ったのではないか。

「戦隊」という言葉に対するギリギリのこだわりが、シリーズに新しい活力を吹き込んだと言っても牽強付会には当たらないと思う。

ひるがえって2012年、『特命戦隊ゴーバスターズ』ではタイトル名から「ジャー」を外した程度のことが騒がれた。もはや「戦隊」を外すことなど選択肢として存在し得ない。新しいことにチャレンジしようとしても、手枷足枷をはめられた状態とあっては、これで「最近の若い人達は気概がない」などと叩かれたりする、今の戦隊スタッフは本当にかわいそうだと思う。

この話、「「戦隊」自体に商標権はあるのか」という話に続く。

小川輝晃氏と塩谷瞬氏に感謝を

このブログは何かに対して怒ってばかりだが(ということを4月1日のエントリでも書いたところだが)、今回は久しぶりに心温まることを書く。

4月12日の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』にニンジャレッドとハリケンレッドが出演した(これについては4月6日のエントリにも書いた)。で東映公式サイト

若いキャストの演技の話になった時に小川〔輝晃〕さんが、テレビ朝日公式サイトでは

「もう少し、いつも近くにいて教えてあげられる役者がいるといいんだけど」

と言っていたのが印象的でした。

<ハリケンレッド・椎名鷹介役 塩谷瞬コメント>今の現場はそんなに怒らないんですが、でもそれは彼らにとって残念なことなんじゃないかと思ったので、今回は僕から色々と言わせてもらいました。戦隊シリーズはだいたい主演の五人は新人もしくは準新人である。しかし司令官や悪の幹部にはベテランの俳優を配することが多い。若い彼らのお手本にするためである。小川氏もまたそうやって先輩から技を盗んだのであろう。それが最近はどうもうまく機能していない、という噂を聞いたことはあったが、本当だったとは。

『ニンニンジャー』の放映開始からそろそろ二ヶ月になるが、演技が全然進歩していないことを先輩の俳優たちがこのように気にかけてくれているとは、ありがたいことである。佐藤健太氏とは大違いだ(だからそういうのやめろって)。

よく考えたら戦隊OBにというのは、俳優という職業を志して初めてもらった大役が戦隊だ、という人がほとんどである。スーパー戦隊シリーズがピンチとなれば、その存続のために力になりたいという思いを抱いている人も多いはずだ。しかしその思いは有効に活用されぬまま、巨大なエネルギーが死蔵されたままになっているというのは何とも残念である。小川氏や塩谷氏のように、こうやって『ニンニンジャー』に出てくれるような人に対してすら、こんな糞みたいなストーリーの糞みたいな役を与えやがって。スタッフは申し訳ないとか恥ずかしいとか思わないのか……。

このブログもいつもの調子が戻ってきたようだ。

誰が戦隊忍者の客演を喜ぶのか

子供を盾に言い訳するのは、子供番組を放送するテレビ局としては最も低劣な行為ではあるまいか。

4月12日の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』に、忍者戦隊カクレンジャーのレッドと忍風戦隊ハリケンジャーのレッドが出る。このこと自体は別に咎めることではない。咎めるのは、1月24日の『ニンニンジャー』制作発表会見における、テレビ朝日の井上千尋プロデューサーの発言である。(引用文中5日となっているが、もともとこれは『秘密戦隊ゴレンジャー』の第一話が放映されてから丁度40年後になる日であり、その記念として行われる予定のものであった。放映日程が一週間ずれたのは周知の通り。)

さらに、4月5日(日)に戦隊シリーズが40周年を迎えるにあたり、「サプライズを用意しています。子どもたちも、オールドファンも胸が熱くなるような、あの人たちが登場しますので、ぜひご期待いただきたい」と語っていた。子供がそんなもん見て胸を熱くするわけないだろう!

『海賊戦隊ゴーカイジャー』で戦隊OBを大量に出して視聴率を前年より0.5ポイント下げたことをもう忘れたのか。

戦隊のメインターゲットは未就学児(プラスせいぜい小学校低学年)である。通常は三年で視聴者は総入れ替えになる。昔の戦隊なんか知るものか。オールドファンでも関心を持つのはその2戦隊のファンくらいのもので、あとの36戦隊のファンにとってはどうでもいい話だ。

一体誰が喜ぶのか? たぶん玩具のコレクターが喜ぶ。レジェンド獣電池とか、レジェンドレッシャーとか、どのくらいのセールスを記録しているのかは知らんが、まあこれからもレジェンド商法のために、歴代戦隊の存在を視聴者に意識させるような番組作りを今後も続けるつもりなのであろう。大きな財布を持っているオタクどもに媚び、肝心の子供をないがしろにする番組作りをしていることに対する後ろめたさはテレビ朝日の人たちにも共有されていると見える。だからこうやって言い訳をしているのか。

カクレンジャー(またはハリケンジャー)のファンで素直に楽しみにしているという人たちもいるかもしれない。それはそれで構わないが、もし仮にニンニンジャーの噛ませの役をやらされても怒るなよ。

4/13の追記

『ジェットマン』の真の革新性(後編)

(前からの続き) 去年の九月九日に「頭が悪いのが右翼、頭がおかしいのが左翼」というエントリを上げた時は、たまには戦隊とは関係のない話でもしようかというつもりだったのだが、まさか話がつながるとは思っても見なかった。

右翼も左翼も随分と悪いニュアンスのこびりついた言葉になってしまったが、本来の政治学の用語としては、理想を求めて現実を変革するのが左翼であり、現実に基づいて理想を定めるのが右翼である。そして「原因としての正義」が左翼、「結果としての正義」が右翼に相当することは言うまでもない。そして1990年代前半を境に、スーパー戦隊シリーズにおいて「原因としての正義」を掲げた作品が衰え、「結果としての正義」を掲げた作品が台頭、ただしその正義も以前ほどの強度を持ってはいない。それが『ジェットマン』の過小評価にもつながっているのだが、そしてこれは日本の現代史とぴたりと一致する。1991年、つまりソ連崩壊の年である。

かつて日本の論壇や学問の世界では左翼の天下だった。そして1991年にマルクス主義の権威が完膚なきまでに叩き潰される。では右翼・保守がそれに取って代わるかと思ったら、全然そうはならなかった。なぜなら少なくとも戦後の日本に限っては、保守思想などというものは存在しなかったからである。それは単なる現状追随主義でしかなかった。戦後、左翼思想は誤った理想をふりかざして戦い、大変な被害を日本にもたらしたことについては大いに批判されなくてはならない。しかし右翼は戦いを担うことすらしなかった(だから被害も出さなかった)。

かつてのマルクス主義者のような、頭の中でこしらえた正義に現実を無理矢理従わせようと戦うのではなく、現実に足をつけながら理想を追い求めるという生き方が、現在ほど求められている時代はない。しかしその展望はなかなか見えてこない。それは現在スーパー戦隊シリーズで、五人の戦士が何を信じて戦っているのかイマイチ視聴者として伝わってこない現状とダブる。

それにしても、私は戦隊の話をしているつもりなのに、なぜいつもいつも現代史の話になってしまうのだろうか。

『ジェットマン』の真の革新性(前編)

また最近サイトの更新のほうが御無沙汰になっているが、サボっているわけではなくて、また大幅に書き直すことになった。昔の価値観を基準にして現在を裁断する(あるいはその逆)は、歴史家として最も警戒せばならないものではあるが、無意識の贔屓を完全に排除することは至難の業である。

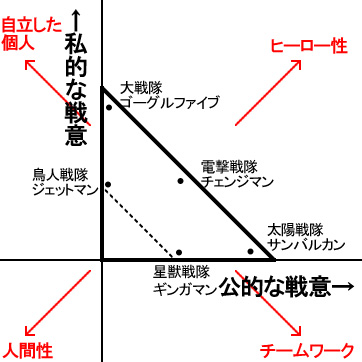

ヒーロー性重視の昔の作品と、人間性重視の今の作品とで「どちらが上というわけではない」とは書いた。しかし戦隊マップの三つの頂点のうち二つをヒーロー性重視、残りの一つを人間性重視とするのはやはり公平とはいえない。三角形はやめて四角形にしたほうがよさそうだ。しかし今の戦隊マップだって作るのに三年半かかったというのに、これでまた書き直すとなると、一体完成するまで何年かかることになるのやら。

これというのも、『鳥人戦隊ジェットマン』に対する評価が正当になされていないことに原因がある。

昔は、正義のために戦うということはこういうことだ、というのが最初に決まっていた。そしてそれに合わせてメンバーを集めたり、司令官を選任したりする。それに対してジェットマンでは、「この五人でチームを組む」というのが最初に決まっている。バードニックウェーブを浴びた者しか戦士になれないから、もう選択の余地がない。小田切長官としては彼らを鍛え、自分のやり方に従わせようとはするのだが、そもそも彼女自体に素人を率いた経験などない。そして五人や小田切は自分のやり方でベストを尽くして戦おうとし、その結果として「正義のための戦い」が行われるのである。つまり、正義とは何かが最初に決まっていて、それに合わせてチームを作るのと、最初にチームがあって、それに合わせて正義が決まるのとの違いである。そしてジェットマン以降の作品は、多かれ少なかれ正義というものが、原因ではなくて結果として描かれるようになった。まさに戦隊におけるコペルニクス的転回。だがその革新性が正当に評価されることは余りにも少ない。「原因としての正義」が描けなくなったから、仕方なく「結果としての正義」に頼るようになった、みたいな捉え方をされることが多く、私も知らず知らずのうちに、そのような考え方をしていた。(続く)

戦隊史学基礎(理論編)

「ジャリ番」の誇りはどこへ行った

『ニンニンジャー』に関して補足。役者の演技力の成長を見守るのもまたスーパー戦隊を見る楽しみの一つである、などと言う人達がいる。特に今年は例年に比べて演技力が低いこともあって、そのような声が特に多く見受けられる。

そのような楽しみ方をしたい人はすればよい。それは人の勝手である。しかしそれは決して本来の楽しみ方ではない。なぜならスーパー戦隊は子供番組だからだ。子供は今年のヒーローはなんかダサいなあと思えば何の躊躇もなくチャンネルを変える。成長を見守るなどという楽しみ方をするのは「大きなお友達」だけだ。

「ジャリ番」という言葉がある。テレビ業界には昔から、子供向け番組を大人向け番組に比べて格下と見なす風潮が根強くあり、その蔑視感情から生まれた言葉である。それに対して実際に子供番組の制作に携わっていた人たちはどう思っているか。やはりその通りで、大人向け番組に早く異動したいと思いながら嫌々仕事をしている人たちもいるし、その一方でいや子供番組のほうが大人番組よりも難しく、それを作ることを誇りに感じている人たちもいる。どちらが正しいかというと、まあどっちも正しい。ものすごく大雑把に言うと、理屈で納得させる部分においては、大人向けのほうがハードルが高く、感覚に直接訴えかける部分においては、子供向けのほうがハードルが高い、ということになろうか。

仮面ライダーでもウルトラマンでも、「大人の鑑賞に堪える作品を作りたい」などということが言わたりする。それは、子供に向けた部分もしっかりと作りながら、なおかつ大人向けの部分も疎かにしたくないという意味だったはずだ。つまり普通に番組を作るのに比べて二倍の労力が必要になる。しかしそれだけ手間ひまかけた作品は、子供を夢中にさせ、そしてその子供が成長し大人になってから再び見返した時に、やっぱり面白いと思える作品になっているはずだ。

子供向け部分をいい加減にしていいという意味ではないんだぞ。

『手裏剣戦隊ニンニンジャー』第1・2話だけ感想

現場ではたくさん怒られます。たとえばラーメン屋に行ったとする。そしたら店の奥から「麺は茹でればいいってもんじゃない」「味付けがちがう」「火力が弱い」「スープにゴミが浮いてる」などとシェフを叱る声が聞こえてきたらどうするか。

「ただセリフを言っているだけ」「立ち位置が違う」「それじゃ画面に映ってない」「口が回っていない」「挨拶がダメ」「ちゃんと聞こえない」「瞬きが多すぎ」「表情が出来ていない」「もっと人の芝居を見なさい」。これまでの一生分か、10倍、時には怒鳴られたりも。

(中略)

スタッフの深い愛情あっての現場です。日々成長なのです。

(東映公式サイト『手裏剣戦隊ニンニンジャー』第三話TOPICS)

そんな店には二度と行くまいと思うだろう。

シェフが修行中の身でラーメンがまずいのは仕方ないにしても、そういうことは客に聞かせるなと。いかにも自信満々の顔つきで、当店最高の品をお持ちしましたという態度を嘘でもいいから客の前でとれないのであれば、そんな店はたたんでしまえ。

『ニンニンジャー』の役者の演技があまりにも評判悪い(特に赤)。それに対して、今は上達を見守るべき時期だ、と擁護する意見もまた盛んである。しかし番組を見る側が言うのと作る側が言うのとでは、同じことを言ってもその持つ意味は大違いだ。武部直美プロデューサーは、こんな成長途上の未熟な演技を視聴者にお見せして申し訳ないという思いに駆られているわけでもないらしい。要するにこれは、今のスーパー戦隊にとって、素面の役者によるドラマパートは売り物ではありませんと言明したに等しい行為である。

じゃあ何が売り物なのか。スーツアクターによるアクションと、巨大ロボやメカの特撮パートである。それらに関しては確かに今年もクォリティの高さをさっそく見せつけている。ギミックに凝った変身アイテムや武器、マシン、巨大ロボ。子供たちに玩具をたくさん買わせるぞという熱意には毎年毎年圧倒されそうになる。『パワーレンジャー』として、全世界に発信されているという事実の持つ意味も大きいのだろう。世界中の子供達が自分たちの作る作品を見てくれているんだと思えば、JAEや特撮研のスタッフ一同沸き上がってくる気力も並々ならぬものがあるに違いない。

ドラマパートは全部アメリカ人が撮り直すけどね。

五十嵐五十鈴さん死去

所属俳優 五十嵐 五十鈴 儀 平成27年2月10日(火)永眠いたしました。(東京俳優生活協同組合のサイト)久しぶりに 『ゴーグルファイブ』関係者の訃報に接した。第18話でのエリカの母親、第39話での母親(絵本の取り合いをしていた人)。検索をかけると、『ザ・カゲスター』『超神ビビューン』『ジャッカー電撃隊』『科学戦隊ダイナマン』『宇宙刑事シャイダー』『時空戦士スピルバン』『超人機メタルダー』『仮面ライダー BLACK』『仮面ライダー BLACK RX』『魔法少女ちゅうかなぱいぱい!』『特警ウインスペクター』『鳥人戦隊ジェットマン』『特救指令ソルブレイン』と、東映の特撮番組にやたら出演していた人のようだ(多分他にももっとあるはず)。といってもそのほとんどが、セリフが一つか二つだけで役名もないような端役であり、名脇役として評価されていたわけでもないんだけど。

端役の人が死んだ程度のことでいちいち騒ぐな、と言われるかもしれない。しかし、特撮ヒーロー物というのは「絶対に正義だと信じられるもの」の存在を前提にして成立したものである。今はそんなものはない。にもかかわらず正義のヒーローを描こうとして、四苦八苦しているというのが今の時代である。しかし新しいヒーロー像は未だ全然見えてこない。そうこうしているうちに、古い時代を知る人が一人また一人といなくなっていく。焦るなというほうが無理だ(ちなみに、今の戦隊シリーズが玩具を売るためだけの番組になっているという批判も、以上のようなコンテキストを抜きに語ることは無意味である)。

ちなみに現時点での『ゴーグルファイブ』関係者の物故者一覧。調べられた人だけ。

1984 保富康午

1985 田崎潤

1990 相原巨典

1994 大宮悌二

1995 山田稔

2004 相馬剛三

2005 西尾徳

2006 甲斐智枝美・仲谷昇

2007 中江真司

2010 大澤哲三・渡部猛

2011 大前均・碓氷夕焼

2012 鈴木昶・阿部征司

不詳 鈴木和夫

戦隊シリーズにおける火あぶり(後編)

(続き)『大戦隊ゴーグルファイブ』第39話「悪魔の人食い絵本」の話の筋自体は、私はそんなに好きではなかった。せっかく敵の戦士を生け捕りにしたのだから、人質にして利用するとか、拷問して聞き出すとか、色々使い道があるだろうに、もうデスダークの連中は処刑のことで頭がいっぱい。そういうのってリアリティがないような気がしたからだ。しかしそれこそ浅い考えだった。

デスダークにとって桃園ミキはどのような存在なのか、色々考えていたら、人間にとってのゴキブリのような気がする(ゴキブリというのは実害という点では実は大したことはない)。そう考えると辻褄が合うことが多い。デスダークの連中にとっては、ミキの体に直接触れるどころか、あの澄んだ瞳に見つめられるだけで生命力が削られる思いがしたのではないだろうか。処刑法として火あぶりを選んだのも、できるだけ苦痛を長引かせたいというのもあっただろうが、それよりは汚物の消毒というイメージを感じさせる。

ヒロイン絶体絶命のピンチからの大逆転というのに、ご都合主義的な不自然さを全く感じさせないのは、デスダークのほうが圧倒的な有利さにもかかわらず、最初から腰が引けていたからに違いない。

戦隊シリーズにおける悪の組織第一号の黒十字軍は、「破壊と殺戮」をモットーにしているということ以外一切謎という組織だった。それが時代が下るにつれ、敵にも敵の理念があり、それを実現させるために合理的に行動しているふうに描かれることが多くなっていく。それが作品のリアリティを増すことになると思ったからである。ところが世の中というのは合理性だけで動いているわけではない。最近の悪の組織が昔に比べて怖くなくなったのも、その合理性以外の部分を疎かにしてきたからではないか。

そしてそれが「イスラム国」の本当の脅威について、現在多くの日本人が理解しそこねている事実とつながっているような気がする(首相含め)。感情で動いている敵というのは、理性で動いている敵に比べて行動が読めない分はるかに恐ろしい。

戦隊シリーズにおける火あぶり(前編)

『烈車戦隊トッキュウジャー』は見てなかったのだが、1月14日のエントリのコメント欄で第43話「開かない扉」(1月11日放映)について触れられていたので、その回だけ見たら、生きたまま焼き殺されそうになるというシーンだというのに「熱くなってきた……」とか言う彼らの額に汗の一粒もなく、ぶ厚い防寒着を着たままだというのは、これは一体真面目に撮影しているのだろうか、しかしまあ今のニチアサならこんなもんだろうと大して気にもかけずにいたら、その直後の2月3日に例の「イスラム国」がヨルダン軍パイロットを生きたまま焼き殺してその動画を公開したというニュースに接して考えこんでしまった。

斬首や銃殺が残酷でないわけではない。しかしやはり火刑というものが持つシンボリックな意味合いは、他の処刑法とは格が違うという気がする。苦痛を長引かせるとか宗教的なタブーとかいう以上の。「汚物の消毒」というイメージというか、相手を人間とは思っていないという宣告というか。

火あぶりに対して身の毛もよだつおぞましいイメージが存在しているということは、文化人類学的にも根拠があるような気がする。よく知らんけど。だからこそ、『大戦隊ゴーグルファイブ』の第39話「悪魔の人食い絵本」で、桃園ミキが絵本の中に閉じ込められて熱と煙にむせ苦しむシーンからは、この女の子がなぜ平凡な生活を捨てて戦いに立ち上がったのか、その決意や覚悟が強烈に立ち上ってくるわけだし、『トッキュウ』のこの場面も、なんとしても故郷の土地に戻って家族に会いたいというヒカリとカグラの決意を描く絶好のチャンスだったのではないか。それをなんでこんな緊迫感のないシーンにしてしまったのか、理解に苦しむ。セリフで説明したいのであれば、別にそれでも構わない。しかし極限状態における心理を描くつもりがないのであれば、極限状態なんか最初から出さなければいいだろう。(続く)

畠山麦はなぜキレンジャーに起用されたのか

チームメンバーの中でよりコミカルな役となったキレンジャー役には、当時石ノ森プロ(ママ)にいたマンガ家・すがやみつるの友人である畠山麦が抜擢された。ちなみに石ノ森は『ゴレンジャー』放映の前年に短編映画『フィンガー5の大冒険』を監督しており、この映画にはやはりすがやみつるの縁で畠山が出演している。『甦る!石ノ森ヒーローファイル』(2013年)という本を読んでおったら、『秘密戦隊ゴレンジャー』に関する記事がなんか変なのである。まるで、石森プロ所属の人間の友人という理由で、畠山麦氏がキレンジャーに起用されたかのような書き方。すがや氏が完全に無関係であったわけではないが(詳しい経緯はすがや氏のブログに)、起用された第一の理由は言うまでもなく、畠山麦氏のイメージがキレンジャーにピッタリだったからであり、なぜこんな不自然な記述をする必要があるのだろうか。

現在のスーパー戦隊シリーズにはスタッフに石ノ森章太郎の名前はない。石ノ森テイスト皆無なんだから妥当な処置だと思うが、石森プロとしては面白くないと思っているのだろうか。だから、戦隊シリーズ第一作である『ゴレンジャー』には、石ノ森は単なるデザイナーではなく、キャスティングなどそれ以外の面でも作品の成立に深く関わったのだ、ということを強調することによって、スーパー戦隊シリーズの成功には石ノ森の才能が大きく貢献している、というような印象を広めようとしているような感じがする。

しかしそういうのはもう止めたほうがいいと思う。氏の功績でないものまで氏の功績にすることは、石ノ森章太郎という作家の本質に対する理解を妨げることになる。そんなことしなくても偉大な作家であることには違いないのだから。だいたい、氏の作ったヒーローは孤独を愛する者が多い。石ノ森テイストと集団ヒーローなんて水と油みたいなものだ。

じゃあ『サイボーグ009』はどうなのかと疑問に思う人もいるだろう。『009』のキモは001(イワン)である。脳改造された超能力を持つ赤ん坊は常に正確な判断を下す。残りの八人はその指示に従って戦うだけで、独自の判断で行動することはない。メンバー間の意見の対立や葛藤が生まれることはないし、そういうものをふつう集団ヒーロー物とは呼ばない。

その点、仮面ライダーシリーズはある意味スッキリしていると言えるかも。石ノ森テイスト皆無であっても、石ノ森テイストを引き継いでいるというタテマエを守るということで、関係者一同合意がとれているんだから。

『トッキュウジャー』2月1日の休みは妥当だったのか

『烈車戦隊トッキュウジャー』の2/1の放映が休みになったことについて、疑問の声が若いファンの間から上がっているようだ。

あの日の7:30の時点では、新たな情報が入ってくる可能性などゼロに等しかった。ひと通り現在の状況について触れれば、あとはもう伝えることなど何もなし。何か局独自の分析があるわけでもなく、実際、中身スカスカの特番だったらしい。

その余波で次作の『手裏剣戦隊ニンニンジャー』は、2/15に第一話放映の予定だったのが2/22に変更。玩具の販売戦略などにも大幅な変更を強いたはずだ。損害額は一体どのくらいになるのやら。

正しい判断であったとはとても言えない。ただ、それでもやっぱりテレビ朝日を責めるのはちょっとどうかなあ、と思う。

1985/12/28には『電撃戦隊チェンジマン』の第48話の放映が、中曽根内閣改造の報道特番で潰れた。別に意外な人物の入閣が取り沙汰されていたわけではない。派閥の順送り人事であることは国民誰も分かっていたし、一分一秒早く知ったところで、どうなるものでもない。なんでそんなもの放映する必要があったのか?

報道番組の目的は、単なる情報の伝達ではない。要は、「我々は同じ日本人である」という事実を確認するための儀式であり、マスコミはその司祭なのである。俺たち日本人は今みんな同じ問題に関心を向けているんだ、という連帯感を味わってもらうための特番だったのである。そして今年の2/1の事件は、日本に対して宣戦布告がなされたも同然であって、当然日本人全員が興味を持つべきものであると判断し、テレビ局は使命感に基いて放映を決断したわけだ。

テレビ朝日の失敗は、日本国民としての連帯意識も国政に関する関心も、今は1985年と比べてはるかに低くなってしまったことに、気がつかなかったことである。

戦隊シリーズの放映を休止させた特別番組一覧

「手弁当」を美談に仕立てる『ゴーカイジャー』

2011年の『海賊戦隊ゴーカイジャー』の第一話の撮影には二百人近い数のスーツアクターが必要だったわけだが、どうもあれは手弁当だったらしい。雑誌の名前は失念したが、放映開始直前にのインタビュー記事でそんな話が確か載っていた。

東映という会社の倫理観が狂ってるのは天下周知の事実だから、今さら驚くことではないのだが、それをまるで美談であるかのように語る宇都宮プロデューサーの口調には、さすがに唖然とした。

カツカツの状態で映画撮ってる貧乏会社が、それでもいい作品を作りたいと情熱を燃やし、その熱意にほだされてタダ働きを申し出る人間が次々に現れる。……美談というのはそういうのを言うのだ。年間何百億という金を動かしている大会社が、なんでアクターに一日一万円の日当が出せないんだよ。それって単なる「搾取」だろ。

平山亨プロデューサーが著書に書いていたけど、東映では会社がいくら儲かっても、末端のスタッフにまではなかなかお金が行き渡らないらしい。そのような会社の体質を変えようとしなかったことを申し訳ないと悔いていたが、しかしあんただってスト破りしたでしょうが。ちなみにその時に作ったのが初代『仮面ライダー』というのは有名な話。

まあそうやって、人を大切にしない、支出はできるだけ抑制するという方針のもとで作られただけあって、その『ゴーカイジャー』第一話のレジェンド大戦のショボイことショボイこと。あれを見て視聴者がどう思ったか、視聴率にはっきりと現れた。「第一話だけ高い」って、最も屈辱的なパターンでしょ。

制作者サイドの人間が「いい作品を作りたい」ということよりも、「安く作りたい」ということに情熱を燃やすとして、それはある意味当たり前のことではある。不可解なのは、これを本当に美談として受け止めるファンがいるらしいということだ。ただの消費者でしかないファンが、なぜ経営者の立場に立って物事を考えるのか? それともお前ら東映の株でも持っているのか?

『ニンニンジャー』の無謀な挑戦

ニンニンジャーのキャラクター設定が映画のパンフに載っていたらしくて、今年はまた随分と無茶なことをするようだ。

赤 兄貴肌だがその気持が空回りすることも。(これはいい)登場人物に二面性を持たせるのはセオリーだが、戦隊でそれをやるか。

青 キザなクールガイ。ただし意外とムキになりやすい。天然ボケな一面も。

黄 何も考えていないように見えるが、実際は物事を冷静に観察している。

白 純粋かつ前向き。落ち込むときは激しく落ち込むという一面もある。

桃 毒舌を放つ。その一方で、秘めた乙女チックな面も持ち合わせている。

ドラマは葛藤から生まれる。だから一人の人間の中に矛盾する二つの面を盛り込むとよい。しかしそれは主人公が一人の場合だ。戦隊の場合は普通主人公は五人だから、それぞれが二面性を持つと、十人分の人間を描かなくてはならなくなる。そんなことできるの? 視聴者も混乱するだろう。

さまざまに異なる性格を持ったメンバーが集まって一つのチームを作り、共通の目的のために戦う、この時点で葛藤は十分足りている。五人だけでも多すぎと言われているくらいだ。まあその分一人一人のキャラクターが薄っぺらくなることは避けられないが、別に文学作品を作っているわけではないし。熱血漢なら熱血漢として徹底という、フラットキャラクターであることは戦隊物にとっては欠点ではなく、むしろ強みである。

もっともこんなことは、プロである脚本家やプロデューサーが分かっていないはずはないので、無謀を承知の上での挑戦であるに違いない。私も無難な作品よりも新しいチャレンジ魂を見せてくれるほうが好きなので、五人ともラウンドキャラクターとして描く意気込みがあるのなら、ぜひとも応援したいところだ。

それにしてもモモは「毒舌」というキャラクターらしいが、『電撃戦隊チェンジマン』の渚さやかみたいなのを期待したいなあ。性格の悪さを魅力にした、戦隊史上でも稀なヒロインだった。まあそれも最初の頃だけで、クールさの中に秘められた優しさが、途中からどんどん表に出るに従って普通のヒロインになっていくんだが。面白味は減ったけど、それはそれで正統派の魅力はあった。そのおかげで割りを食ったのが麻衣。

スーパー戦隊と愛国心

スーパー戦隊シリーズ全38作オープニング一挙見、などということをやったら、さぞや気分が昂揚するだろう、と思っていた。実際にやったら単に疲れただけであった。一時間以上かかったからなあ。まあそれはともかく、『大戦隊ゴーグルファイブ』の歌詞センスって、なんかすごく特異という感じがする。

愛するくにを 守るために「愛するくに」だよ。

ゴーグルロボで発進だ

しかも「国」じゃなくて「くに」。ネーションじゃなくてパトリ。

日本みたいな国に住んでいると、「愛国心」について語れと言われれば、右と左に分かれて「ファシスト」「非国民」などと幼稚に罵り合うことにしかならなかったりするんだが、しかもいい年こいた大学教授とか高名な評論家がそうだったりするんだが、でもそれって単にナショナリズムとパトリオティズムの区別がついてないだけだったりするんだが、1982年の段階で、子供向け番組の主題歌の歌詞でこの両概念を厳密に区別するような言葉遣いがなされていたということに、感動を通り越して、なんか凄みを感じる。

翌々年の『超電子バイオマン』のエンディングになると、「愛する地球を守るため」。しかしこれを根なし草的コスモポリタニズムなどと批判するのは当たっていない。当時は冷戦下だったし、核戦争が起これば人類五十億人(当時)全部死ぬ、そう思えば、自分は何々国人であるまえに地球人なのだ、という意識も相当強かった。「愛する地球」という言葉にも、今よりずっとリアリティがあったのである。

さて冷戦は1991年に終わった。核戦争も起こらなかった。「自分は地球人だ」などという意識も最近はほとんど感じることなどないと思う。そういうなかで相も変わらず十年一日のように「愛する星を守るため」などという歌詞が歌われ続けている戦隊シリーズであるが、ああいうのって今の若い人や子供たちに「ピンと来」たりするのかなあ、などと心配にになったり。

『非公認戦隊アキバレンジャー』の薄さ

『非公認戦隊アキバレンジャー』は一期(2012年)は面白かったが二期(2013年)はつまらなかった、などと書くと「マニア向けのネタに走りすぎましたかね」などと擁護する奴が出てくる。冗談ではない。マニアほど二期にはガッカリしたのだ。

たとえば第4話では「スマホモンガー」という敵怪人が現れるのだが、この左右非対称デザインは明らかに『デンジマン』のベーダー怪物のリスペクト。それがなんで「モンガー」という、『サンバルカン』の機械生命体の名前しているのか。なんかの伏線なのかと思ったら、単なる勘違いのようだ。

第9話では『バイオマン』のパロディとして第46.5話「南の島を駆け抜けろ!」などというのが出てくるが、サブタイトルが八字縛りだったことも知らないのか。「走れ42195m」とかだったら笑えたんだが。

第10話については「元ネタはゴーグルファイブ」でも触れたが、あの目玉が唯一の弱点だということを視聴者が知ったのは、番組終わって書籍が出てからだ。あれを見て「弱点が目立ち過ぎだー!」などとテレビを見ながら叫ぶなどということはありえない。それとも『冒険王』版と混同しているのか?

全部検証していったら大変な分量になるので、パッと思いついただけ書いてみた。別に一期が濃かったわけではない。一期は一期で間違いも多かったが、話自体が面白かったので気にならなかった。まあ脚本家の荒川稔久氏は過去の歴代戦隊については全然詳しくないのではと前から薄々と思っていたから、それが確認された格好だ。そのくせなぜかウルトラのネタには妙に力を入れていたりする。なんですか、本当は円谷が好きなんだが、仕方なく東映で仕事しているという高寺成紀パターンですか。

しかもこの人、『ゴーカイジャー』のメイン脚本家でもある。プロデューサーである宇都宮孝明氏もまた戦隊に全然詳しくない人だということは、このブログで前に書いた。歴代スーパー戦隊が史上初めて大集合するという記念作品で、プロデューサーと脚本家の両方とも、戦隊シリーズに愛着を持っていない人だというのはスゴイ人選だな。

最近、東映YouTubeで『仮面ライダーディケイド』の第一話を見たんだけど、平成ライダー十作目の記念作ということで、クォリティはともかくとして、ワクワクするようなことをこれから始めるぜぇ、みたいな意気込みだけは感じた。『ゴーカイジャー』の第一話がいつもの場所でのいつものバトルだったこととは大違い。この二つ、視聴率面では完全に明暗分かれたというのも納得である。

戦隊シリーズにおける芸名と役名の一致

『バトルフィーバーJ』(1979年)

ダイアン・マーチン(ダイアン・マーチン)

新しくスポンサーとなった後楽園ゆうえんちのプッシュがあったことは間違いない。ただし演技の方は全く期待されず、活躍の機会もほとんどなく半年で降板。ちなみに企画書での役名はペリー・マクブライド。

『電子戦隊デンジマン』(1980年)

小泉あきら(桃井あきら)

竹本弘一監督の強力なプッシュで、当時モデルをしていた秋野昇の起用が決定、その時に芸名も決め、役名もそれに合わせたと思われる。ただし『デンジマン』終了と同時に役者も引退、モデルに戻る。企画書での役名はクリスタル。

『太陽戦隊サンバルカン』(1981年)

川崎龍介(大鷲龍介)/杉欣也(鮫島欣也)/小林朝夫(豹朝夫)/五代高之(飛羽高之)

当時は男は姓かコードネームで呼ばれるのが普通であり、下の名前なんて劇中にはほとんど出てこない。多分適当に決めたと思われる。大鷲太郎・豹次郎・鮫島三郎の予定が、制作発表直前に変更。

『電撃戦隊チェンジマン』(1985年)

大石麻衣(翼麻衣)

これは役名に芸名を合わせたケース。ヒロイン二人を演じる役者が西本浩子と大内弘子では紛らわしいということで、大内のほうが譲った(ただし西本のほうも「ひろ子」と表記変更)。

『超獣戦隊ライブマン』(1988年)

森恵(岬めぐみ)

十作目(当時)記念作。戦士の数も三人と絞り込み、一人一人をじっくりと描く方針だった。慣例を破って既に名のある女優を起用したのもそのため。結局は年度途中で方針は変更、五人に増員される。

そして2015年『手裏剣戦隊ニンニンジャー』では27年ぶりに山谷花純(百地霞)。こうやって過去のケースを並べてみると、よほど大きく期待されているんだろうなあという感じはする。ただその期待に答えられるかどうかは全然別の問題のようだ。

畠山麦はなぜ死んだのか

『快傑ズバット』第29話「父母なき子 涙の復讐」(1977.8.31放映)

畠山麦氏(『秘密戦隊ゴレンジャー』のキレンジャー・大岩大太を演じた役者)の自殺の原因ははっきりしていない。色々噂はあるが、その一つに「キレンジャーのイメージが強すぎて払拭できなかった」というのがある。

意味がよく分からない。

俳優が、自分にあまりにもピッタリのハマリ役に巡りあってしまったがために、イメージが狭まって却って仕事に恵まれなくなる、というケースは確かに存在するらしい。しかしそういうのは、寅さんとか金八レベルの話でしょ。たった二年の『秘密戦隊ゴレンジャー』でイメージが固まるも何もないもんだ。一体こんな噂の出処はどこか、と探していたら、マンガ家のすがやみつる氏のブログのようだ。

『仮面ライダー青春譜』第73回

すがや氏には同情する。自分の親友がある日突然自殺したと知らされたら、キツイだろうなと思う。死ぬくらい悩んでいることがあるのなら、なぜ自分に相談してくれなかったのか。その結果、「あいつが死んだのは自分のせいではないか」という自責の念にさいなまされることによって死者との距離を縮めようとする心理が働く。自分が麦さんをキレンジャーに推薦したから良くなかったのだ。そして熱心なファンほどそういう気分に伝染しやすい。

ただ、畠山氏が俳優として伸び悩んだのは、別に『ゴレンジャー』に出たからではなくて、やはり本人の問題だったと思う。この前まで東映YouTubeで『快傑ズバット』をやってて、テニスの陣太郎という役で畠山氏が出てきたが、ああいう演技をやっていては仕事が来なくなるのも無理ないと思った。畠山氏が登場した途端に、画面に明るく和やかな雰囲気が満ちてしまうのである。悪役がそれじゃあダメだろ。しかも「馬鹿も日曜祭日に休み休み言いたまえ」だの「早川! 隠れるのも日本一か!」とか言うことがいちいち面白い(アドリブだったらしい)。コメディリリーフとしてしか使えない、でもそれ一本でやっていけるほどでもなかった、ということなんだろうか。

だいたい仕事で悩んでいたとも限らない。当事者以外があまり無責任な噂を流すものではない。

スーパー戦隊の最後の良心

子供の興味が移るサイクルが速くなってきたので、昔は1番組1体だったロボが、今では3カ月ごとに新型が登場し3、4体に。その分おもちゃもたくさん出るが、今は一人っ子が多く、両親と祖父母の「6ポケット」がある時代だから。(ぼくらのヒーロー40年 敵待たせたって格好イイ 『朝日新聞』2015.1.1)またこの話か!

鈴木武幸専務がスーパー戦隊のことで取材を受けると、絶対にこの話をする。やっぱり自分でも後ろめたいことをやっているという気持ちがあるんだろうな。昔に比べて今の子供は飽きっぽくなっているということを必ず言うんだが、別にそんなデータがあるわけではない。変わったのは子供ではなく、子供をめぐる環境である。

お腹の空いている人に食べ物を売る。これが商売の本来あるべき姿である。だから、食べ物が行き渡り飢えた人がいなくなれば、そこで商売はストップする。ところが資本主義の自走性は、そこで立ち止まることを許さない。君たちは本当はお腹いっぱいではない、もっと食べたいと思っているはずだとコマーシャルを使って消費者の欲望を刺激する方向に向かう。需要に応じて商売をするのではなく、需要を積極的に作り出す。専門用語で言う「高度消費社会」は、日本では八十年代に始まったと言われている。

そしてその結果として現代人は、あれも欲しい、これも欲しいと常に欲望をかきたてられ、精神的に飢えた状況に追いやられる。日本人は物質的に豊かになった結果として、精神的にはかえって貧しくなったと言われるが、あれは別に老人の繰り言ではなくて、れっきとした経済学上の議論なのである。

スーパー戦隊に出てくるロボの数もまたしかり。

鈴木武幸氏といえば、スーパー戦隊シリーズのプロデューサーを十五年も連続して務めた人である。自分が手塩にかけて育てたシリーズが、子供たちを欲望漬けにするための道具のように言われていることは、この人の耳にも入っているのであろう。しかし既に管理職となった身としては、現場に口を出すわけにも行かない。

ただこうやって反論をするということは、やはり鈴木氏としてもまだ戦隊シリーズについて愛着を持っていることの証拠なのだろうか。それが唯一の救いか。仮面ライダーのプロデューサーには、そんな人いないからな。

『ジェットマン』の価値を貶めるのはやめろ

東映YouTubeで『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)が今配信中なのだが、コメントとか見てると、つくづく誤解されている作品だなあと思う。戦隊シリーズの中でも比較的知名度があって人気の高い作品にしてこうだ。先入観に基づいたイメージばかりが行き渡っていて、正しい評価がなされていない。怒りすら感じる。

当時は戦隊シリーズは打ち切りの危機にあって、どうせ打ち切られるのなら好き放題やってやれと大胆な作風を持ち込んだら結果的にそれがヒットした、という説が結構広まっているけど、「スーパー戦隊シリーズの視聴率」でも書いたが、これ絶対に嘘だと思う。なんでこんなことを私が力説しているかというと、それが前作である『ファイブマン』(1990年)に対する侮辱であるというのみならず、『ジェットマン』に対する侮辱でもあるからだ。

『ジェットマン』を見た人なら誰でも同意することだとは思うが、結構戦隊の型にはまっている部分も大きいのである。それは悪いことではない。戦隊シリーズの方針は「不易流行」である。型を守る部分と、型を破る部分、この二つのバランスが重要なのであり、『ジェットマン』もまた例外ではない。もしも本当に好き放題にやった結果として『ジェットマン』程度にしかならなかったとしたら、井上敏樹氏が相当貧困な発想の持ち主だったということになる。いいのかそれで。

成功の可能性など考えず、ただひたすら好き放題やったら、それが既成の固定観念を打ち壊して大ヒットした、というほうが話としては面白いのであろう。だが、そんなんで成功作が生まれれば苦労はしないのである。「怪我の功名」なんて言葉もあるが、それも成功に対する緻密な計算があった上で、トラブルを成功に変えることに成功したケースを指すのであって、単に珍奇なことをして成功作が生まれるなんてことは絶対にない。

そういえば昔『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年)というアニメがあった。時間が足りなくて無茶苦茶な最終回を放映したらそれがかえって人々の好奇心をかきたて結果的に大ヒットした、なんて言われているが、あれも嘘。時間がなかったというのは事実だし、だから全部セリフで説明したわけだけど、そのセリフの一つ一つに作り手が必死の情熱を込め、その結果として視聴者の心をつかむことに成功したということは、ちゃんと見た人には分かったはず。『エヴァ』にとってあれ以上の最終回はありえなかった。それは、その後の劇場版、および新劇場版のグダグダを見てりゃ納得できるっしょ。

誰が石川大我の足を引っ張るのか

最初に断っておくけど、私は社民党についても、その社民党から東京比例区で立候補した石川大我氏についても、何の興味も関心もないのだが、選挙戦を終えて、政治家石川大我へのメッセージというtogetterを読んでいたら、あまりにも酷すぎるので一言言いたくなった。戦隊シリーズとも関係のない話ではないし。

石川氏というのはれっきとした社民党の党員である。社民党の理念に共鳴し、その組織に所属して立候補したのである。129,992票というのは石川氏という個人に対して投じられた票と、社民党という政党に対して投じられた票の合計であり、それが少なかったから落選したのである。で、その石川氏の支持者が、落選が決まった途端に社民党の悪口を言いまくっているのである。石川氏は素晴らしい人なのに社民党の連中はやる気がなかったので負けたとか、その証拠に石川氏個人の支持者に比べて社民党の党職員の悔しがり方が少ないとか、あげく石川氏は他の党から出たほうが良かったとか言う奴まで出る始末。

こいつら政党というものを何だと考えているんだ。

社民党を批判している連中の、その「組織よりも個人が大事」というスタンスが、まさに社民党的なのである。だから社民党の国会議員なんかは、ちょっと嫌なことがあったらすぐに離党するでしょ。そして散り散りになる。団結の力も何もあったもんじゃない。同じような政策をかかげる党でありながら、今回の選挙で共産党が躍進した理由を少しは考えてみるがいい。もちろん共産党の「個人よりも組織が大事」という気風に問題がないとは言わんが、ただその中央集権的な組織運営のおかげで意思決定が迅速に行われるというメリットもある。北朝鮮の拉致問題への対応でグズグズして傷を深めた過去をお忘れか。

個人と組織の関係について、少しでもまともに物事を考えたことがあるのだろうか、この人達は。

「戦隊史学基礎」で私は、個人と組織の関係についての議論を展開した。戦隊シリーズなどという、世間からは幼稚な子供番組だと思われているものを題材にこっちはこんなに真剣な議論をしている一方で、国政選挙に興味があるような、意識の高いであろう人達が、こんなに幼稚な議論ををやっているのを見ると、自分は一体何をやっているんだろうと無性にむなしい気分になってくる。

戦隊にオーディションは必要か?(後編)

ダイヤの場合は、磨く前に「これはダイヤの原石だ」ということくらいは分かっていなくてはならない。だから人間の場合でも、才能の有る無しを見極める、指導者の眼力なんてものが持てはやされたりする。しかしその「眼力」って、本当に存在するのだろうか?

たとえばプロ野球では、毎年たくさんの新人選手が入団する。そしてそのほとんどが、何の実績も残すことなく数年後に退団する。ごく一部だけが一流選手への道を駆け上がり、そして一流選手になった後で、スカウトや入団当時のコーチが「一目見た時から、こいつはダイヤの原石だということが分かっていました」なんてことを言う。それだけの話じゃないのか?

磨く前に、才能があるかないかが分かるのであれば、なんで毎年あんなに大量の選手を入団させて退団させるなどという、非効率なことをやる必要があるのだろうか。マニュアル化してもっと効率よくできるはずではないのか(いよいよ内田樹氏みたいになってきた)。

戦隊に話を戻すと、まあ確かに基礎も全然出来てない人くらいの見分けはつくから、オーディションでの篩い落としに全然意味がないわけではない。十人よりも二十人、三十人の中から選ぶほうがいいに決まっている。しかし何百人ともなると、果たして意味があるのかどうか。

「眼力」などという不確かなものを当てにして、キャラクターに合わせて役者を採用し指導するよりも、むしろ、役者に合わせてキャラクターを作るほうが確実だ。つまり、数話ぶんの撮影が終わった時点で、こいつは二枚目の役をやらせるつもりで採った、しかし三枚目の役をやらせたほうが、この役者の魅力はより引き出せる、そのことに気がついた。その場合に監督や脚本家が、柔軟な対応ができるのかどうか。できないのであれば、オーディションの倍率の高さを誇るなど全くの無意味な行為といえる。それは単に力を入れるべきところで入れず、入れても意味のないところで入れてるだけだ。

そういうふうに考えると、1982年の『大戦隊ゴーグルファイブ』は撮影開始直後にトラブルが発生して、ゴーグルピンク・桃園ミキ役に予定していた女優が急遽降り、やむを得ず慌ただしい雰囲気の中で別の人を起用することが決まったわけだけど、その結果としてそれが大人気となり、戦隊ヒロインの概念を一変させてしまったというのも、偶然がもたらした奇跡とか天の配剤とかというものではなく、むしろ順当な結果だったのではなかろうか、という気がしてならない。

戦隊にオーディションは必要か?(前編)

最近の戦隊のオーディションというのは、どのくらい人数が集まっているんだろうか……と思って調べていたら、二千人とか五千人とか、すごい数字が出てくる。合格者は五人だから、倍率は何百倍ということになる。そんな難関をくぐり抜けた者のみが、戦隊のヒーロー・ヒロインになれるわけか。

すごいなあ。

それで、あの程度のしか出てこないのか。

いや、断っておくけど、昔は良かったとか言いたいわけではない。昔も今もレベルは大して変わってないと私は思う。それが問題でしょ。昔に比べて今のほうが、はるかにハイレベルでないとおかしいんだから。理論的に考えて。

昔なんかやってることは無茶苦茶で、スポンサーとか東映の上層部の人とかが、こいつを使えと言ってきたり、相当ひどいゴリ押しとかもあったようだ。『太陽戦隊サンバルカン』のバルパンサー・豹朝夫役の小林朝夫氏なんて、どう考えてもコネ採用なわけで、その小林氏と、最近の何百倍もの難関を突破した今の若い人たちが、大してレベルの違わない演技やってるって、どういうことなんよ。

しかも、役者に対する世間の注目度も昔とでは段違い。放映中だってのに写真集やらDVDやらバンバン出るし、メジャー俳優へのステップボードと見なされて久しい。有力事務所は有望な若手を送り込みたがるし、役者の方だって死に物狂いで演技に打ち込んでいるはずだ。昔は別にジャリ番なんかでいくら人気が出たところで、次の仕事につながる可能性の保証なんて全然なかった。俳優としての野心に乏しい人が起用されることもあったらしい。

それで、ねえ……。

別に熟練の演技力を見せろなんて言っているわけではない。戦隊の役者は原則として新人か準新人。都会育ちの女の子に、純朴な田舎娘の演技をしろと言っても無理な話だ。だから、本物の田舎娘をキャスティングすりゃいいではないか。何百人もの人間から一人を選ぶんだから、イメージぴったりの人間を探すなんて大したことではないはずだ。それなのに、キャラと役者が合っていないケースが見られたりする。そんなんでオーディションの倍率を誇られても困る。

最近の監督やプロデューサーの、ダイヤモンドの原石を見極める眼力が昔に比べて落ちているのか、それとも原石は見極めているんだが、それを磨く現場の力がないのか。しかし、どうも私には、オーディションというやり方自体に問題があるような気がする。

なんて言ってると、内田樹氏の教育論みたいになりそうな予感。(続く)

二度死んだ熊野大五郎

「爆報フライデー」の話をこのブログでするのは二回目である。前回は『ウルトラマンA』のヒロインだったが、先日(2014年12月5日)の出演者は『秘密戦隊ゴレンジャー』の二代目キレンジャー・熊野大五郎役のだるま二郎氏だった。

この手の番組のコンセプトは、かつて華やかなスポットライトを浴びていたスターが、今は落ちぶれて惨めな生活をしている姿をさらし、視聴者に優越感を感じさせるという下衆なものであるが、テレビとは元々そういうものなのだし、批判したって始まるまい。宮内氏たちにしたって、現在困窮している昔の職場仲間を気遣うのであれば、さっさと電話でもすりゃいいのであって、なんでわざわざテレビカメラの前で「感動の対面」なんかしなきゃならんのか。わざとらしい演出にも程がある。

私が怒りを感じるのは、こんな番組にノコノコと出てきただるま氏の方だ。

実際だるま氏の現在の生活の悲惨さというのも、テレビ的な演出をこらされたものであることは一目瞭然である。食うや食わずの生活をしているわけではない。病気も家族との別居も確かに大変だろうけど、「僕は今こんなに哀れな生活をしているんですよ」とテレビを通して全国の視聴者にアピールするほどのものなのか。

ヒーローならば、人前でみっともない姿を見せるなと、先輩やスタッフから教えられはしなかったのか。

しかしよく考えたら、だるま氏が『ゴレンジャー』に出たのは全84話中13話だけなのか。キレンジャーは確かに人気があったが、それも畠山麦氏の演じた初代のほうであって、単にピンチヒッターでしかない二代目の方はキャラもそれほど立っていなかったし、人気もあったとは思えない(このへん「爆報」でも意図的にごまかしていた)。だるま氏にヒーロー魂が受け継がれていないのも、仕方ないといえば仕方ないか。

かつてはチビッコたちの憧れの的であったヒーローが、今は落ちぶれて無残な生活をしているという絵をテレビ局は欲したのだろう。しかし仮にも一年間ヒーローを演じ通した俳優であれば、そんな要求は拒絶するに決まっている。自分に対して夢や憧れを抱いたファンの思いは裏切れない。たとえ今はどんなに貧乏な生活をしていても、今は明るく楽しく生きていますという姿を、やせがまんをしてでも見せようとするだろう。それではテレビ番組としては絵にならない。そこで白羽の矢が立ったのが、だるま氏だったというわけか。

熊野大五郎は黒十字軍との戦いで戦死した。ヒーローになれなかった男である。そして今回こんな低俗番組に出たことによって、もう一回ヒーローになりそこなったのである。そういえば「爆報」に出て、番組の要求に従って大げさな演技をしてみせた星光子氏もまた、途中降板した人だったっけ。

美人の女優を目当てに見る特撮

前回に続き、竹熊健太郎氏のツイート「女性が見る特撮は私にとって特撮ではない。特撮魂が曇る。」について。

これ自体は単なる差別発言だから論じるまでもないが、イケメン俳優目当てに特撮を見る女性に対する侮蔑感情は、ある程度の広がりを持っているように思われる。つまり、ああいう女どもは話の筋にも映像の面白さにも興味はなく、単に顔の良い俳優が出さえすれば満足なのであり、そんな女どもに媚びれば特撮が衰退の道をたどるのは必至である、という決めつけのことである。

それが当たっているかどうかは、私は今の特撮には詳しくないから判断できないが、過去においては確かにそういう事態はあった。ただし男女逆だが。今、「戦隊ヒロイン列伝」を書き直している途中だが、戦隊シリーズの歴史においても、なぜこんな女優が起用されたのか、不可解というケースが何度かある。つまり、演技やアクションがうまいわけでもなく、その女優の持っている雰囲気が作品の雰囲気に合っているかどうかも関係なく、とにかく美人を出しさえすれば大きなお友達が食いついてくるだろうという、安直な考えをスタッフが持っていて、そのために起用されたのではないかと思われるケースが。

1980年『電子戦隊デンジマン』のデンジピンク・桃井あきらについても、その一人であったとしか思えない。

デンジピンクのベスト・エピソードといえばもう誰が見たって第18話「南海に咲くロマン」である。この回の桃井あきらは本当に魅力的なキャラクターだった。序盤は一向に定まらなかった彼女のキャラは、この回を境に固まるかと思われた。しかしその後もキャラのブレは続き、あげく第43話「謎なぞ七色レディ」である。「桃井あきら」には何の興味もない、「小泉あきら」にしか興味がないという人のために作ったような話であった。『スーパーヒロイン画報』(1998年)なんかは、これをベスト・エピソードに挙げている。ふざけんな!

竹本弘一監督は、小泉あきら氏のことを非常にかわいがり、目をかけていたという。その割には、彼女に魅力的な演技をさせることに、何の興味もなかったのだろうか。厳しい指導も何もなかったという話もまた聞く。

小泉あきら氏は現在店をやっており、しかしデンジピンクのファンが来店することをあまり快く思ってはいないらしい、ということを前に書いた。彼女自身『デンジマン』に対して忸怩たる思いを抱いているという可能性も、ひょっとしたらあるかもしれない。『デンジマン』自体は名作なだけに……。

沖縄と『電子戦隊デンジマン』

上原正三氏のインタビューが、たまに新聞や雑誌に載ったりすることがあるが、何故どいつもこいつも「怪獣使いと少年」の話しか聞かないのだろう。上原氏と言えば沖縄、そして沖縄といえば『電子戦隊デンジマン』だろう。

地球=沖縄

デンジ星=日本本土

ベーダー=東側(冷戦時)

沖縄の基地問題について上原氏に話を聞きに行くのであれば、なんで『デンジマン』の話をふらないのか。「東映時代の上原」は「円谷時代の上原」に比べて露骨に軽く見られているような気がする。そして上原氏自身がそんなインタビュアーに話を合わせたりしているのがまた苛立たしい。

まあ別の見方もできる。

地球=日本

デンジ星=アメリカ

ベーダー=東側(冷戦時)

こういう、二大勢力に挟まれた小国という設定自体は、冷戦時代にはしょっちゅう使われていて、珍しいものでもなんでもない。『風の谷のナウシカ』なんて典型だが。

『デンジマン』においてデンジ星の位置づけは二転三転する。第7話で初めて語られたデンジ星は理想の国であり、そのデンジ星人によって認められたがゆえに赤城たち五人の地球人は正義の戦士としての資格を得た。劇場版(第24話と同時)以降は話が少し違ってきて、五人はデンジ星人との血のつながりがあり、地球とデンジ星の文明の類縁関係が強調される。そして最終話(第51話)ではさらにそれを引っ繰り返す。自分たちはあくまでも地球人として、地球を守るために戦っているのだ。その五人の決意が、アイシーとの対立を見、決裂寸前にまで行く。そこにおいてはもはやデンジ星との類縁など何の意味もない。

この三段階を、沖縄と日本本土、あるいは日本とアメリカとの関係に当てはめてみると、いろいろ興味深い。日米関係について聞かれれば、アメリカの言いなりになるか、さもなくばアメリカとの同盟を破棄するか、どっちかしかないなどという一ビット脳の人は、『デンジマン』を見ろと割と本気で思う。ただ全部で52話もあるので手軽に勧めるわけにもいかない。子供の頃に良質な子供番組に接するということは、実はとても大切なことなんだなあと、今になって思う。

戦隊シリーズの生みの親は吉川進氏である

先日『秘密戦隊ゴレンジャー』の真の原作者は誰かのエントリを上げた時点では、不勉強なことに平山亨氏の『泣き虫プロデューサーの遺言状』(2012年)を読んでいなかった。読んだ結果、『秘密戦隊ゴレンジャー』の(ひいてはスーパー戦隊シリーズの)生みの親はやはり吉川進氏であるという確信を得た。

プロデューサーの仕事は多岐にわたる。予算やスケジュールの管理、スタッフ集め、キャスティング、テレビ局やスポンサーとの交渉。それらの仕事ももちろん大切である。しかし少なくとも『ゴレンジャー』の「作風」に関しては、平山氏はノータッチであり、吉川プロデューサーに丸投げしていたとしか思えない。本書175ページの記述

「ゴレンジャー」は5人。5人揃わないと勝てない、揃ったら勝ちましたというのは、普通の考え方。普通の考え方ではダメというのが、私の手法。1人でも強いのに、5人いればもっと強いという考え方。実際に作品を見たことのある人には説明不要だろうが、5人揃わないと勝てないという、「普通の考え」で大成功したのが『ゴレンジャー』である。全然分かっていないんだな。

平山氏の著書『仮面ライダー名人列伝』(1998年)、『東映ヒーロー名人列伝』(1999年)によれば、人を信頼して任せるというのが氏の仕事のスタイルのようだ。何でもかんでも自分で仕切るよりも、人の才能を引き出すことのほうが、プロデューサーとして素晴らしいことだと、読んだ時に私も思った。平山氏も、『ゴレンジャー』に関しては吉川氏を信じて一任したのであるから、今更になって、まるで自分が考えて作った作品であるかのように吹聴している理由がよく分からない。

それにしても、この本、プロのライターを雇おうとは思わなかったのだろうか。餅は餅屋と言うだろう。存命中、あれだけ数多くのヒット作に関わったプロデューサーなのであるから、もっと膨らみのある文章で書けば、どれだけ面白い本になったかと悔やまれる。書名のセンスもひどいものだし、文章の流れもひどく散漫。だいたい成功した人の自伝というのは基本的につまらないものだ。その点、円谷英明氏の『ウルトラマンが泣いている』はものすごく面白い本だった。

バトルケニアとキュアブラック(後)

(続き)キュアブラックはその名前からも分かるように、黒をシンボルにいただく女戦士であり、そのことに議論の余地はないはずだった。ただ彼女には後続が一人も現れなかった。結局プリキュアシリーズにおいては黒は戦士の色として定着せず、キュアブラック自身もまた今ではファンからはピンクの戦士として扱われている。最初からピンクを保険にしていたわけでもない、ここだけはバトルケニアとは違う点である。

要するに、スーパー戦隊シリーズにおける栄えある黒の戦士第一号の称号をめぐって争うにしても、そもそもバトルケニアはゴーグルブラックのおかげで土俵に上がれるのである。その上ゴーグルブラックを押しのけて栄誉を主張するなど、これはバトルケニアとしては非常にやりづらい。

逆に、「バトルケニアが下地を作ったからこそ、ゴーグルブラックは登場できたのだ」という主張ができれば立場はイーブンになれる。しかし管見の範囲でも、そういう主張は見たことがない。

バトルケニアは緑0.5黒0.5とするのが一番穏当に思える。

ちなみに大葉健二氏の見解。

ついでにバトルコサックについても触れておきたい。コサックもまた黄の戦士なのか橙の戦士なのか、決め手を欠いた状況が長く続いていたが、これについてはもはや橙派に軍配を上げてもいいのではないかと思う。

コサックのスーツやマスクは明らかに橙色である。黄か橙か紛らわしい色をしているわけでもない。なぜ黄の戦士という主張があるのかというと、そっちのほうが整理しやすいからである。過去に黄の戦士がいた戦隊には必ず橙の戦士はおらず、橙の戦士がいた戦隊には必ず黄の戦士はいない。だったらコサックも、これは赤みのかかった黄と解釈して一緒にしてしまえば何かと便利である。

スーパー戦隊シリーズの歴代のブルーの戦士のスーツやマスクをじっくりと見てみると、その色合いにはかなりの幅がある。水色や藍色と言ったほうがいい色にまでまたがっている。それを全部「ブルー」の一語ですまそうとするのであれば、橙を黄の一種と見なすことに不自然さはない。

しかし、黄と橙の戦士が共存する戦隊が存在しないのは、たまたま現在そうなっているだけであって、今後そういう戦隊が出てくる可能性は十分にある。そうなれば「整理がしやすい」という黄派の主張は根拠を失う。だったら今のうちからコサックは橙の戦士にしておくべきだ。……などと前々から主張していたら、2014年『烈車戦隊トッキュウジャー』で本当に橙の戦士が出てきた。今後はスーパー戦隊に関するグッズでも、コサックがイエロー扱いされることはなくなり、オレンジ扱いに統一されていくに違いない。

スーパー戦隊シリーズに関する注意書き

バトルケニアとキュアブラック(前)

『バトルフィーバーJ』のバトルケニアをグリーンの戦士として扱うべきかブラックの戦士として扱うべきかという問題は、いまだに戦隊ファンの頭を悩まし続けている。

もともと戦隊シリーズの一作品として作られたものではない。後付けで組み入れられたものである。だから各戦士のシンボルカラーも正式には決まっていない。東映の認可を受けた出版物や玩具などのグッズなどにおいても、扱いはバラバラで、統一するつもりはないらしい。

バトルケニアのスーツやマスクで最も大きい面積を占めているのは黒である(二番目が緑)。それが黒派の主張の根拠である。しかしそれを言うのであれば、バトルジャパンだってレッドではなくホワイトの戦士ということになってしまう。決め手を持っているのは緑派のほうである。体のもっとも中央であるヘソの部分、ベルトのバックルに緑でKの字が書かれているからである(ちなみにジャパンは赤でJ、フランスは青でF、他も同様)。

バトルケニアの写真をじーっと何時間も眺めていたところで、結論は出ない。これはデザインの問題ではない。栄誉の問題なのである。それはどういうことか。

もともと黒は悪のシンボルカラーである。それにこんな暗くて地味な色は子供の人気なんて出ないだろうし、おもちゃだって売れないに決まっている。そのように思われていた。だからこそ、その固定観念を打破して黒の戦士を戦隊シリーズに定着させた功績は偉大なのであるし、その第一号という栄誉を担うのは誰かという問題がファンにとって大きな関心ごとになる。

そのような問題設定をした場合、どうしても三年後の『大戦隊ゴーグルファイブ』に出てきたゴーグルブラックのほうが、バトルケニアよりも分がいいのである。

ゴーグルブラックの場合は、堂々と黒の戦士であることを宣言し、その旧来からの常識に対して真正面からぶつかった。それに対してバトルケニアは最初から、黒の戦士とも緑の戦士ともとれるような存在として生まれた。もしゴーグルブラックが登場することがなければ、今ではケニアは議論の余地なくグリーンの戦士だったはずである。こういう言い方をされると、どうもバトルケニアとしては旗色が悪い。

このへん、プリキュアシリーズにおけるキュアブラックと立場が似ている所がある。(続く)

『秘密戦隊ゴレンジャー』の真の原作者は誰か

吉川進「特撮戦隊 私が生みの親」(日本経済新聞2010.8.25文化欄)

なんじゃこの「ワシが育てた」は。

……などと思ったが、見出しが酷いだけで、読んでみると結構まじめな記事である。

『秘密戦隊ゴレンジャー』の制作経緯については、詳しく調べれば調べるほどゲンナリした気分になる。大勢の人間が力を合わせて作ったものであるから、誰か一人だけの手柄に帰することはできない。しかし基本となる枠組みを作った一人というのはいるはずで、そして「それは私だ」と主張する人間が一杯いる。しかも、自分の名前で言うわけではない。たいこもちのライターに書かせるのである。それでなんか問題が起こっても、そのライターに責任を押し付けられる。特撮界のライターに、ジャーナリズム精神なんか皆無だし。

人間不信に陥りそうだ。

ファンにとっては手柄の取り合いなんかどうでもいい話である。知りたいのは、『ゴレンジャー』及びそれに続く戦隊シリーズが、なぜこれほどまでの成功を収めることができたのかである。変身するヒーローのグループ物は他にもたくさんあるが、それらの作品とどこが違っていたのか。アイディアはどういう経緯でもたらされたのか。しかしこの人達は、『ゴレンジャー』に関する正確な歴史を残すことよりも、自分の手柄を大きく見せることのほうが大事なのか。

そういう中で、これだけ堂々と自分の名前で、自分が『ゴレンジャー』の生みの親だと主張している吉川進氏。この事実は重要に思える。書籍編集者は、速攻で吉川氏に執筆依頼をすべきだ。

自分が生みの親だと声高に主張する人ばかりの中で、変わっているのが石ノ森章太郎氏。名目上の原作者なのに、なぜかトーンが低い。確かにデザイナーとして尽力はした。しかしマンガの連載は途中で投げ出したも同然だし、自分のテイスト皆無の作品が、自分の名前を原作者にいただいて世間で大ヒットするなど、マンガ家としてのプライドが許さなかったのだろうなあ(かといって「自分の作品ではない」と言明していたわけでもないが)。

法人としての石森プロはまた立場が別らしく、公式サイトでは、『ゴレンジャー』のみならず戦隊シリーズそのものが、石ノ森氏の功みたいに書いた記述があった。確か「『現在放映中の『アバレンジャー』」という記述があったから、十年前か。今見たら削除されていた。

11月15日の記事に続き

『キョウリュウジャー』アンチ考

2ちゃんねる特撮!板の獣電戦隊キョウリュウジャーアンチスレにおけるレス数を、週ごとに集計してみた。第20話以前と、第21話以降とではスレの雰囲気が全然別物になったと放映中から言わていたが、グラフにすると一層はっきりする。

ついでに、同じ日付で戦隊を前期後期に分けて、視聴率の前期平均に対する後期平均の比もまた出してみた。

シンケン 0.92

ゴセイ 0.84

ゴーカイ 0.84

ゴーバス 0.95

キョウリュウ 0.89