特撮をマンガ・アニメ等と一緒くたにするな

少なくともこの五年ほど、謀巨大掲示板の特撮!板では「キャラ萌え」が、いいイメージを伴った言葉として使用されるのを私は見たことがない。

単に「○○が好き」を「○○萌え」と言い換えただけの、深く考えず使っている人たちがいる。それ以外はこんなふうな使われ方をする。『シンケンジャー』を嫌いな人間が、「『シンケンジャー』を好きだなんてのは、どうせ『殿萌え〜』とか言ってる連中だけだろ」。

その場限りの感動を視聴者に与えることはあっても、心の奥底に触れることはない、現実の手触りを欠いた薄っぺらな作品を指して使われる言葉である。

「萌え」というものを何かしら新世代の文化のように唱える人たちにとっては、そんなものは間違った使い方だと言いたくなるかもしれないが、間違っていようがいまいが、とにかくそういう使われ方をしているのだから仕方がないだろう。だいたいオタク論だとか萌え論だとかを展開している偉い学者や評論家の先生たちは、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルについては詳しいかもしれんが、特撮についてはあまり知識も思い入れもないように見受けられる人が多い。山本弘氏や岡田斗司夫氏みたいなのは論外としても、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルについては真面目に議論をしているような人たちですら、特撮についてはろくに知りもしないまま、「オタク文化全般」について詳しいふうを装って、適当なことをしゃべっている。大迷惑だ。

絵に描くのと、実際に生身の役者が演じるのとでは、作品を成立させるリアリティというものに対する考え方が相当違うということが、彼らには分かっていない。仮に「萌え」がアニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルにとって新しい時代を切り開く概念だとして(よく知らんけど)、特撮にそんなものを導入しても、それは今まで特撮が独自に発達させてきた文化を切り捨てるものだ。切り捨てている、という事実に気づくことすらないだろう。もともと思い入れなんてないのだから。

特撮に対して無知なくせに特撮をも含めてオタク論、萌え論を垂れ流しているやつらは、アニメ・マンガ・ゲーム・ライトノベルとは異なった、今まではぐくまれてきた特撮独特の文化を、自分たちが圧殺し衰亡に導こうとしていることを自覚すべきだ。

「ヒーロー歴」を隠して何が悪い!

「鈴木美潮」といえば特撮ファンにとっては『大戦隊ゴーグルファイブ』第30話に出てきた会津一鉄流の跡取り娘の名前だが、それと同姓同名の新聞記者がいて、「「ヒーロー歴」を隠すな!」などという記事を書いていた。

お前は一体何様のつもりだ。

俳優のプロフィールには、出演したすべての作品の名前が記載されていなければならないという決まりはない。売れっ子ならなおのこと、膨大な作品数のすべてを常時把握することなど不可能である。当然取捨選択が行なわれなければならない。では何を基準にするのか。こういうイメージの俳優として売ろう、と本人と事務所が戦略を立て、それに沿って行なわれることになる。その結果として特撮作品が出演歴が除かれることだってあるだろう。ファンにはそれを咎め立てする権利などない。どうしても気に喰わないと思うのならファンをやめればいいだけの話だ。ヒーロー歴がプロフィールから抜けることによって失うファンの数よりも、新たに獲得するファンの数のほうが多いと判断して俳優はそうしているんだから。「特撮ファンとして悲しい」くらいのことは言ってもいい。しかし「隠すな」とは、一体そんなことを言う権利を、お前は一体誰からさずかったのか?

『東映ヒーローMAX』という雑誌があって、昔の作品の出演者のインタビュー記事が毎回載る。人気のあった人たちには当然のことながら全員に、インタビューの依頼ぐらいはなされたと思われる。しかし非常に人気が高かったにもかかわらず、登場しない人たちもいる。単に連絡がとれないのかもしれないが、断っている人たちも多いはずだ。彼らにとっては特撮番組に出演したことは、今となっては別に誇りでもなんでもなく、過去にそういう仕事をしたこともあったなあと思う程度のことなのだろう。今なお自分の熱烈なファンがたくさんいるということも、別にありがたく思うようなことではないに違いない。

そしてそんな人たちに対して、「誇りに思わないとはけしからん」なとど言っても空しいだけだ。

「応援してくれてありがとう」と言い返してくれる可能性がゼロであることを承知して、なお好きであり続けることができるか。本当のファンかどうかが試されるのは、そういう時だ。

しんどいけどな。

フェミニズムの二つの立場とスーパー戦隊

フェミニズムがスーパー戦隊シリーズを批判する時というのは決まっていて、女戦士を男に比べて活躍させていないというものだが、逆に、女を戦いに参加させるなんてけしからんと批判する人はいないのだろうか。

女性の戦争参加の是非についてはフェミニズムの中でも二つの意見が対立していて、一つは、女が男並みに社会参加することを求めるのであれば、当然戦争参加においても男女は平等であるべしというものであって、アメリカ最大の女性団体NOW(全米女性機構)はこっちのほうである。リベラル・フェミニズムの立場に立てば当然、特撮ヒーロー番組において女戦士の出番はもっともっと増やすべきという意見に諸手をあげて賛成することになろう。もう一つは、いかなる形であれ女性の戦争参加に反対するというものであって、療養中に読んだ上野千鶴子『生き延びるための思想』を一言で要約すると、「力に対抗するためには力を」という考えそのものを乗り越えなければいけないということらしい。それがラディカル・フェミニズムであると。現実から完全に遊離した議論だとしか思えない。五十年、百年のスパンの話をするならそういう議論も意味を持とうが、現実に今世界中で戦争が起こっていて、多くの女性もまた戦闘への参加をめぐって岐路に立たされている。そういう状況において、そんな言葉遊びが何の役に立つのか。しかし、そういう意見に賛成している人たちというのは沢山いるらしい。では、そういう人たちはなぜ戦隊シリーズを批判しないのであろうか。いちいち子ども番組なんかに目くじら立てていられないということなのか。だが、斎藤美奈子氏の『紅一点論』が話題になって、あたかもフェミニズム全体の意見を代表しているかのような形で戦隊内男女不平等を俎上に載せたとき、そんな問題の設定の立て方そのものが、敵の設定したワナだというふうに、持論を展開して批判するラディカル・フェミニストがどうしていなかったのか。

言っておくが、スーパー戦隊のやっていることは戦争である。相手が異星人だったり異次元人だったり地底人だったりするだけで、侵略者に抗して祖国を防衛するための戦争であり、殺し合いであることには違いないのだ。

特撮ヒロインの女性学

特撮番組に子役は本当に不要か?

『天装戦隊ゴセイジャー』の第一話を見ていると、いきなり子どもが出てきたので「子役レギュラーの復活という噂を聞いていたが、こいつのことか」と思ってみていたら、そいつがレッドに変身したのでびっくりしてしまった。

昔の特撮番組を見ていると、やたら子役が出てくる。子どもの頃にそういうのを見て、反感を持ったと言っている人は多い。彼らは、子ども番組だから子どもを出さなければいけないなどという安直な固定観念に当時のスタッフが捕らえられていたと批判する。そのため「少年隊員」などという、わけの分からない無理のある設定をこしらえていたのだ、と。だが、最近の番組を見るにつけ、確かに子役の比重は減ったが、まるでそれを補おうとするかのように、ヒーローたちがどんどん子どもっぽくなってきた。容姿もそうだし、性格設定もそうだ。そういうのを見るにつけ、子どもの興味を引きつけるには子どもを出さなければならないと考えた昔のスタッフの方が結局は正しかったのであって、「安直な固定観念」とも言えないのではないかという気もしてくる。

アニメでは昔から、子どもがヒーローとして戦うという話は普通にあった。しかし絵に描けばいいアニメとは違って、実写でそれをやるのはかなり困難である。だから特撮ではヒーローはあくまで大人であった。視聴者である子どもたちがあこがれる対象、自分も大人になればあんなふうに強くてかっこよくなりたいと思わせる存在。しかしそうはいっても今現在は子どもである。無力で、大人たちに守ってもらわなければならない。正義感ゆえに無茶な行動をとったとしても、ヒーローの足を引っ張ることにしかならないのだ。そういう現実を視聴者に教え込む装置として、かつてのヒーロー番組における子役というのは機能していたのではないか。だから視聴者たちは子役を嫌ったのだ、と考えることはできないか?

さて、現在のヒーローは以前に比べて、何も考えずにがむしゃらに突っ走るタイプが多くなった。あまり大人の責任とか使命感とかを感じるようなシーンも減った。「憧れ」よりも「親しみ」を、という路線はそれはそれでいいのだが、『ゴセイジャー』の第一話でアラタは、子どもに「悪いことをしたら謝らなければならない」と説教するという、大人としての役目を担っていた。にもかかわらず、そのくせ自分はカードをうっかり落としたり正体を人間に見られたり、そして大して反省している素振りも見せず、しかも仲間もそんな彼を「結果オーライ」などと言う。

子ども型ヒーローにするのか大人型ヒーローにするのか、ちゃんと決めておいたほうがいいのではないのか。

いいとこ取りというのはたいてい失敗するものだ。

オタクは差別が大好きである(後編)

唐沢俊一検証blogの1月11日の記事「「コミックマーケット77」レポート(後篇)」を読んでいたら、人の目を見て話をしないのがオタクとしての正しい態度だと竹熊健太郎氏がおっしゃった、みたいなことが書かれてあったのにも首をひねったが、それよりも

自分は会長(と学会会長の山本弘氏のこと。引用者注)も唐沢俊一と同じで「直接話している限りではいい人」だと思っていたので、別に意外ではなかった。だいたい、50歳を過ぎて『生徒会の一存』の同人誌を作っている人が悪い人のわけがない。

……この人たちは一体いつになったら目が覚めるんだろうか?

大人になってもアニメやマンガを好むことは、別に恥ずべきことでもなんでもない。だからといって、別に自慢に思うことでもない。単に趣味の問題である。だがオタクであることが何かしら素晴らしいこと、知的であることであるかのような幻想をふりまき続けている人たちがいる。と学会の唐沢俊一氏、岡田斗司夫氏、山本弘氏等のことだが、そのため彼らはオタクたちによって持ち上げられ、あがめたてまつられてきた。今や、彼らが書いてきたことがどれだけデタラメに満ちているかについては、さまざまなサイトで検証されている。(唐沢氏はそれに加えて盗作の常習犯でもある。)オタクどももそろそろ自分たちが食い物にされてきたことに気がついてもよさそうなものだ。だがまだ気がつかないらしい。唐沢氏らの化けの皮ははがれたが、唐沢氏らがふりまいてきた、自分たちオタクが知的存在だという主張はやっぱり正しいのだ、と。アニメの同人誌を作れば、自分たちは特権階級にいられる、そういう幻想に、いまだしがみつくつもりだ。そして「唐沢俊一はオタクではない」と必死に叩くことによって、自分たちこそが真のオタクであるという夢に、いつまでもまどろんでいられると思っているらしい。

山本弘氏が今までどれほど人を傷つける発言を繰り返してきたかを知っていれば、こんなことを書く人の気が知れない。それとも『生徒会の一存』からはカタルシスウェーブが出ているとでも言うつもりか。

そういえば、以前謀巨大掲示板に「唐沢俊一を特撮ヒーローにしよう」というスレが立ったことがあった。 唐沢俊一の糾弾に立ち上がれと、檄を飛ばしにきた人が立てたようなスレだったが、正論をはいているはずの自分たちがなぜ冷笑を浴びせられたのか、多分彼らには一生かかっても理解することは無理だろう。

世間ではマンガもアニメも特撮もオタクとして十把一絡げにされているが、特撮ファンは業が深いのである。

自己犠牲と『鳥人戦隊ジェットマン』の革新性

スーパー戦隊シリーズの主題歌で、「自己犠牲」がどう歌われているか調べたことがある。(すべてエンディングテーマ)。

とっくに捨てた この命 命 (「秘密戦隊ゴレンジャー」1975)

命も捨てた 身も捨てた (「いつか、花は咲くだろう」1977)

戦うことのさだめを胸に 安らぎもきのうに捨ててきた (「勇者が行く」1979)

命それより大切な ものが俺にはあるからさ (「バイオミック・ソルジャー」1984)

5人の戦士に 明日はいらない (「NEVER STOP チェンジマン」1985)

もしもこの命差し出して 君の夢守れるなら 何も惜しくはないのさ(「愛のソルジャー」1987)

もしも命とひきかえに 君の未来が叶うなら 何も何も惜しくはない (「ファイブマン 愛のテーマ」1990)

最後の二つが酷似しているのは、作詞者が同じだからだが、それはともかく、1990年までの14作品中7作に自己犠牲が歌われていて、それ以降はゼロという、実にはっきりとした傾向が出た。

1991年の『鳥人戦隊ジェットマン』は戦隊シリーズの転換点となった作品であると言われている。私もそれには同意する。だがそれも「戦うトレンディドラマ」などという分けの分からないレッテルを貼られて片付けられてしまい、この作品の本当の意義に注目する人がいないというのも残念なことである。ちゃんとした『ジェットマン』論を書けば、すごく面白くなりそうなのであるが。

誰か書かないかなあ。

桃園ミキの着せ替えセット

今日は愚痴を書く。

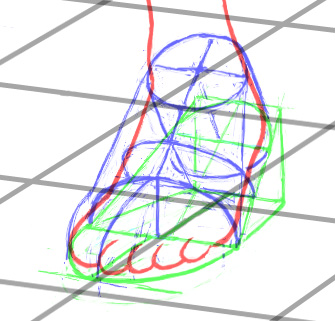

桃園ミキの着せ替えセットを久しぶりに更新しようとしているのだが、新しい衣装を作る前に、前に作ったやつで不出来な部分を修正しようと思ったら、際限がなくなってしまった。

そもそも裸を描くというのは、服を着た人間を描くのに比べて数倍難しい。その上かかとの高いブーツもあるから、爪先立ちを描かなければならない。面倒くさいから適当にごまかして描いたら、普通の靴をはかせたとき、ちゃんと靴の中に足が収まらなかったりする。そうなったら全部描きなおしである。

もともと、もっといろんな服を着たミキをみたいと思って始めたことであるが、気が狂いそうだ。

誰か、ちゃんとしたデッサン力のあるプロが、桃園ミキの着せ替え人形セットを出してくれるのであれば、買うぞ。五千円くらいなら出す。

顔が似ていればの話だが。

描きかけの左足。

『激走戦隊カーレンジャー』は異色作に非ず

『山本弘のトワイライトTV』という本を読んでいたら、『激走戦隊カーレンジャー』についてこんなことが書いてあった。

しかし、僕が驚いたのは、むしろゲストで書いている曽田博久と荒川稔久が、本家・浦沢以上にウラサワ的な脚本を書いていたことだ。

脚本家の曽田博久氏がギャグを書いていたので驚いた、ということらしい。

驚いたのはこっちだ!

スーパー戦隊シリーズの第一作『秘密戦隊ゴレンジャー』は途中からどんどんシュールなギャグ路線に突っ走っていったが、その牽引役の一人が曽田氏であることを、特撮ファンで知らぬものはおるまい。第26話(青すじ仮面)、第53話(野球仮面)、第61話(牛靴仮面)など、爆笑エピソードを多く執筆した人である。

そして曽田氏らが引いたレールの上に、『カーレンジャー』が存在することも、戦隊シリーズをずっと見ている者にとっては一目瞭然である。『カーレンジャー』を見て面白かったのであれば、素直に『カーレンジャー』は面白いと言えばいいではないか。だが、戦隊シリーズは最近のものしか見ていないくせに、『カーレンジャー』を見て知ったかぶりをする人間は、次のようなことを言いたがる。(同書より)

この番組の特徴はシュールなギャグ路線。それまでの戦隊ヒーローものの定石をおちょくるような、ふざけた設定とブッ飛びまくったストーリーがてんこ盛りなのだ。

どうも山本弘氏という人は、自分が特撮番組について詳しい人間だと思い込んでいるらしい。山本弘氏のブログの最新記事には、こんなことが書いてあった。

また、戦隊ものに限らず、昔の特撮番組の脚本は、「子供向け番組なんかやりたくないけど、お仕事でしかたなく書いている」といった感の漂う、ぞんざいなものが多かった。それに対し、近年の脚本は、本当にこのジャンルを愛してるなんだなあと感じさせるものが多い。

『ゴレンジャー』がギャグ路線であったことすら知らない人間が、何を書いてるんだか。ろくに旧作も見ていないくせに、新作を持ち上げるため旧作をけなす。そんな人間が書いた文章が、これだ!

この人の持ち上げているのは『侍戦隊シンケンジャー』である。

私は戦隊シリーズの最近の作品は終わってから一年分をまとめて見ることにしていて、『シンケンジャー』もこれから見るつもりだったのだが、この作品については見る前から不愉快にさせられることばかりだ。(「『シンケンジャー』からの宣戦布告」の件といい。)

オタクは差別が大好きである(前編)

私がオタクを嫌いなのは理由がある。

岡田斗司夫『オタク学入門』(1976年)より。

この戦隊シリーズ、普通の人から見れば、いったいオタクたちは何が嬉しくて毎回ビデオに録ってまで見ているのか、さっぱりわからないだろうと思う。(中略)

「どうせオタク連中は、ヒロインのパンチラが嬉しいんだろう」、などといわれたりしてしまう。

が、それは下司の勘ぐりというもんだ。戦隊シリーズのヒロインはアイドル性も高くなく、パンチラもあまり見えても嬉しくない。(強調は引用者による)

岡田斗司夫氏はアニメや特撮すべてのジャンルについて詳しいわけではない。(当たり前だ。そんなことは不可能だ。)しかし「オタキング」(オタクの王)などと名乗って活動を続けていく以上、すべてに詳しいフリをしなければならない。その結果、知りもしないことについて原稿を依頼され、適当なことを書きなぐることになる。岡田氏の知識がいかに出鱈目なものかについて検証してあるサイトはいくらでもあるので、ここではやらない。やるのは、なんでこんなのがオタクの代表者などとして、一時期とはいえ通用することが可能になっていたかである。

それはオタクのコンプレックスを見事についたからだ。

実際、大人になってマンガやアニメや特撮のファンというだけで、犯罪者予備軍の扱いを受けた時代があった。好きなものを好きだというだけで世間からの白眼視に耐えねばならなかった。そこに、オタクというのは知的に進化した新しい人類であるとか、世界中で日本製のアニメが大ヒットしているとか、江戸時代から続く日本文化の正当な後継者であるとか唱える人物が現れれば、あっとういまに救世主扱いをされたのも無理もないところだ。ところがそれは、現実をもとに理論を組み立てたのではなかった。理論が先にあって、それに合致するようにオタク像をこしらえあげたのである。理論に合致しないものは切り捨てた。

その一つが特撮ヒロインのファンである。

アイドル性も高くないということを、何か根拠があって言っているわけではない。単に理解できないだけである。自分に理解できないことは切り捨てる。それは、世間がオタクに対して向けたまなざしと全く同じものを、岡田氏は戦隊ヒロインのファンに対して向けたのだ。そして目ざわりな者をすべて切り捨てたあと、残った者たちを相手にして、君たちオタクは知的エリートなのであると吹き込む。

オタクは差別されていた。そしてこれ以上差別されたくないと思った。だが、彼らは差別そのものを問題にしようとはしなかった。自分たちが差別する側に回りたいと願ったのだ。そしてそのようなオタクどもによって、岡田氏はオタキングとして崇められた。

さて、同じような「オタクの代表者」に唐沢俊一氏がいる。(続く)

『北斗の拳』が突きそこなったもの

特撮ヒロインの女性学第二章で『北斗の拳』のことを「女戦士の存在意義を真っ向から否定する」と書いてしまったが、これは勇み足だったような気がする。

レイがマミヤに向かって「お前は俺が守ってやる。戦うのはやめろ。女には女の幸せがある」と口がすっぱくなるほど言い続けたのは、もちろんレイがマミヤを好きだったからだ。愛する者を危険から遠ざけたいと思うのは、当然の心理である。ではレイはマミヤのどこが好きだったのか。

どうも、彼女が自立した女性だったから、のような感じがするのである。

頼れる者など誰もいない人生。それを戦い抜いぬこうとする強靭な意志が、彼女を内面から輝かせ、レイが彼女に魅かれたのもそれが理由なのではないか。その結果として彼女に戦いをやめさせたくなったのであれば、これは矛盾である。

しかしこういうアンビバレントな感情、たいていの男には身に覚えがあることではなかろうか。

さて思想的に考えた場合、レイは保守なのかフェミニズムなのか。

この作品ではリンやアイリも「私も戦うわ!」と言っていた。文明の崩壊した世にあっては、たとえ女であっても戦いを避けて通ることはできない。しかし暴力による支配が剥き出しになった世紀末の荒野では、女の細い腕で戦ったところでたかが知れている。この矛盾点。ここに、あと一歩踏み込んでさえいれば。性別役割分業イデオロギーを肯定するのか否定するのかなどという、旧弊な二分法そのものが、あたかも経絡秘孔を突かれたかのように崩壊するのを、読者は目にしていたに違いなかった。

少年マンガなんてのは、「女には手を上げない主義」などというくだらないキャラクターが出てきたりして、男性中心主義の世界観を舞台にした作品がほとんどなのだが、ときどき侮れない作品がある。

特撮ヒロインの女性学 第二章

『科学忍者隊ガッチャマン』の栄光と限界

私はあまりアニメは見ないのだが、療養中に見た『科学忍者隊ガッチャマン』(1972年)はものすごく面白かったので、その唯一残念だった点について書く。

最終回。いまわの際にコンドルのジョーがジュン(科学忍者隊の紅一点)に語りかけた言葉。

「健と仲良くな。こんな危ねえ仕事は早くやめて、 女の子らしい幸せをつかめよ」

……そういうことはもっと早く言え!

戦いは男の仕事である。今でもそうだが、1970年代はなおさらそうだった。だからこそ、『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)において、モモレンジャーが男と対等に戦う女戦士として登場した時、視聴者は大変な衝撃を受けたのであった。じゃあ、『ガッチャマン』の白鳥のジュンは衝撃ではなかったの?と言われれば、衝撃ではなかったんだろうなあ。こっちのほうが先なんだが。

女でありながら戦士としての道を選ぶのは、男がそうするのに比べてはるかに大きな覚悟が必要だったはずだが、それはどのようなものであったのか。戦いが辛くてやめたいと思ったことはなかったのか。女の普通の幸せについて、どんな考えを持っていたのか。それらの問題について、仲間はどう考えていたのか。以上のような点について、作中でも真剣に取り上げたことは一度もなく(多分)、死を前にしてなんか感動的な台詞をジョーに言わせる必要性ができて唐突に出てきたのが「女の子らしい幸せ」。

もし仮に、ジョーが普段から、戦いは男の仕事なのであるから女はでしゃばるなとかゴッドフェニックスでお留守番でもしてろとか偉そうに言うキャラクターとして描かれていたのであれば、このラストも感動とともに視聴者の胸をえぐったことであろう。ジュンに対する憎まれ口も、彼女の幸せを本当に願っていたからこそだったんだ、ということで。(その「戦いは男の仕事である」という考え方そのものが正しいか間違っているかは別にして。)

『ガッチャマン』はアニメ史上に燦然と輝く不朽の名作ではあるが、ジェンダーの問題について真剣に取り組んでいたのであれば、その名声はさらに大きなものになっていたことであろう。まあ、多分それがアニメの限界ということか。名誉を『ゴレンジャー』に譲ることになったのは。

特撮ヒロインの女性学 第三章

- 特撮をマンガ・アニメ等と一緒くたにするな (02/27)

- 「ヒーロー歴」を隠して何が悪い! (02/24)

- フェミニズムの二つの立場とスーパー戦隊 (02/22)

- 特撮番組に子役は本当に不要か? (02/19)

- オタクは差別が大好きである(後編) (02/17)

- 自己犠牲と『鳥人戦隊ジェットマン』の革新性 (02/14)

- 桃園ミキの着せ替えセット (02/12)

- 『激走戦隊カーレンジャー』は異色作に非ず (02/10)

- オタクは差別が大好きである(前編) (02/07)

- 『北斗の拳』が突きそこなったもの (02/05)

- 『科学忍者隊ガッチャマン』の栄光と限界 (02/03)

- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ nayara printing (08/19) - 友里アンヌのファンはおかしい

⇒ さんちょう (11/10) - 平成仮面ライダーに「品性」はあるのか。

⇒ 仮面ライダー白倉 (06/27) - 誰が千葉麗子を勘違いさせたのか

⇒ Naura Printing (06/22) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ

⇒ Naura Printing (06/22) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ Naura Printing (06/10) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ CETAK BANNER 24 JAM (06/01) - 『ドラえもん』を神棚から引きずりおろせ

⇒ percetakan jakarta timur (05/29) - ゲゲゲの正義漢

⇒ 市民X (05/19) - 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

⇒ percetakan jakarta (04/20)

- 戦隊ヒロインとホットパンツ(前編)

- March 2016 (12)

- February 2016 (12)

- January 2016 (13)

- December 2015 (13)

- November 2015 (11)

- October 2015 (14)

- September 2015 (13)

- August 2015 (12)

- July 2015 (13)

- June 2015 (14)

- May 2015 (13)

- April 2015 (13)

- March 2015 (13)

- February 2015 (12)

- January 2015 (13)

- December 2014 (14)

- November 2014 (12)

- October 2014 (14)

- September 2014 (14)

- April 2011 (3)

- March 2011 (3)

- February 2011 (9)

- July 2010 (1)

- June 2010 (2)

- May 2010 (2)

- April 2010 (7)

- March 2010 (8)

- February 2010 (11)

- January 2010 (11)

- October 2009 (1)

- June 2008 (3)

- May 2008 (2)

- April 2008 (4)

- March 2008 (4)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)

⇒ Натяжные потолк& (09/23) - 愛の批判・憎悪の批判

⇒ Exotic Pet Store (09/21) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)

⇒ visit this Site (09/19) - 愛の批判・憎悪の批判

⇒ packwood (09/11) - 反面教師としての『ドラえもん』(その1)

⇒ glo cart (09/02) - 『ヱヴァ』が完結しない理由(わけ)

⇒ polkadot mushoom (09/02) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(中編)

⇒ lyt chocolate bar (08/31) - パーマンをやることは義務なのか(その5=完結)

⇒ awaken mushroom Chocolate: (08/31) - とうとう全否定された『仮面ライダークウガ』

⇒ organic search engine optimisation (08/28) - 『ドラえもん のび太の勧善懲悪』(前編)

⇒ goo'd extracts 2g disposables (08/25)

- 高寺成紀はなぜ戦隊を悪く言わないのか(前編)